中國牡蠣渡海至馬祖,再掛上馬祖生蠔之名販售全台,是馬祖公開的秘密。除了產地標示不實之外,這些未經報關、邊境查驗的中國牡蠣,品質無人把關,潛藏食安風險。

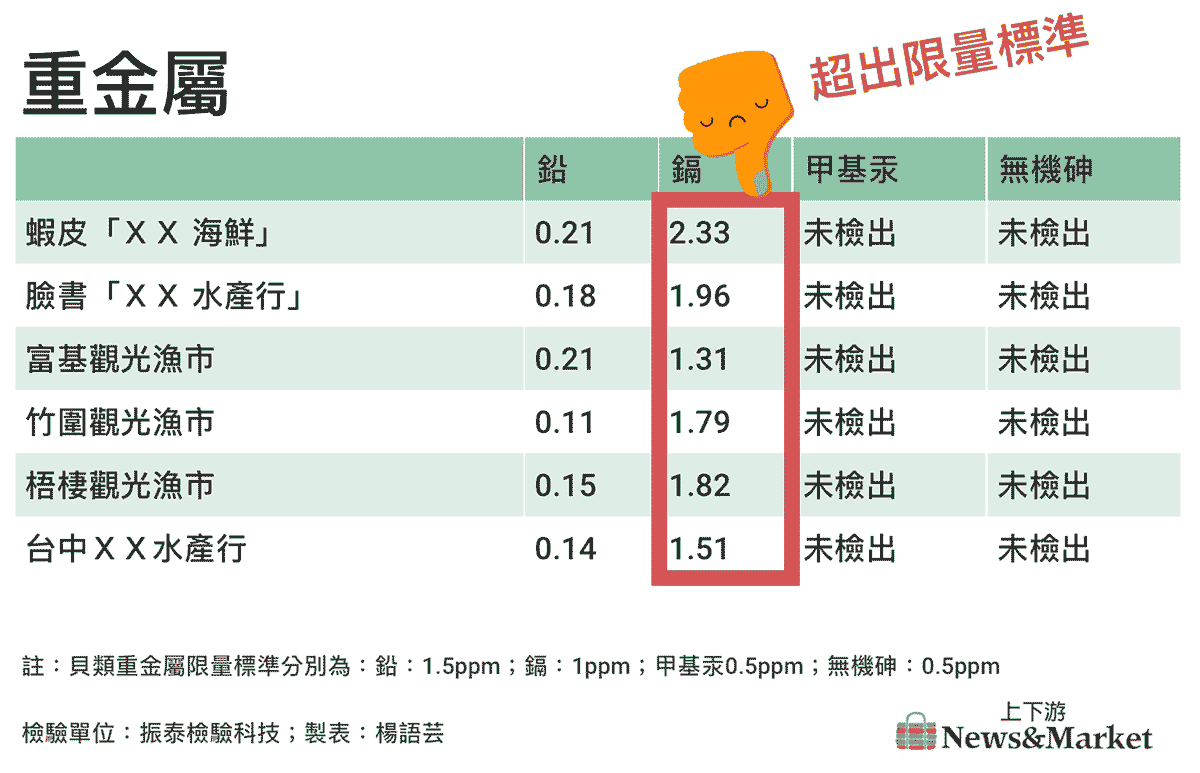

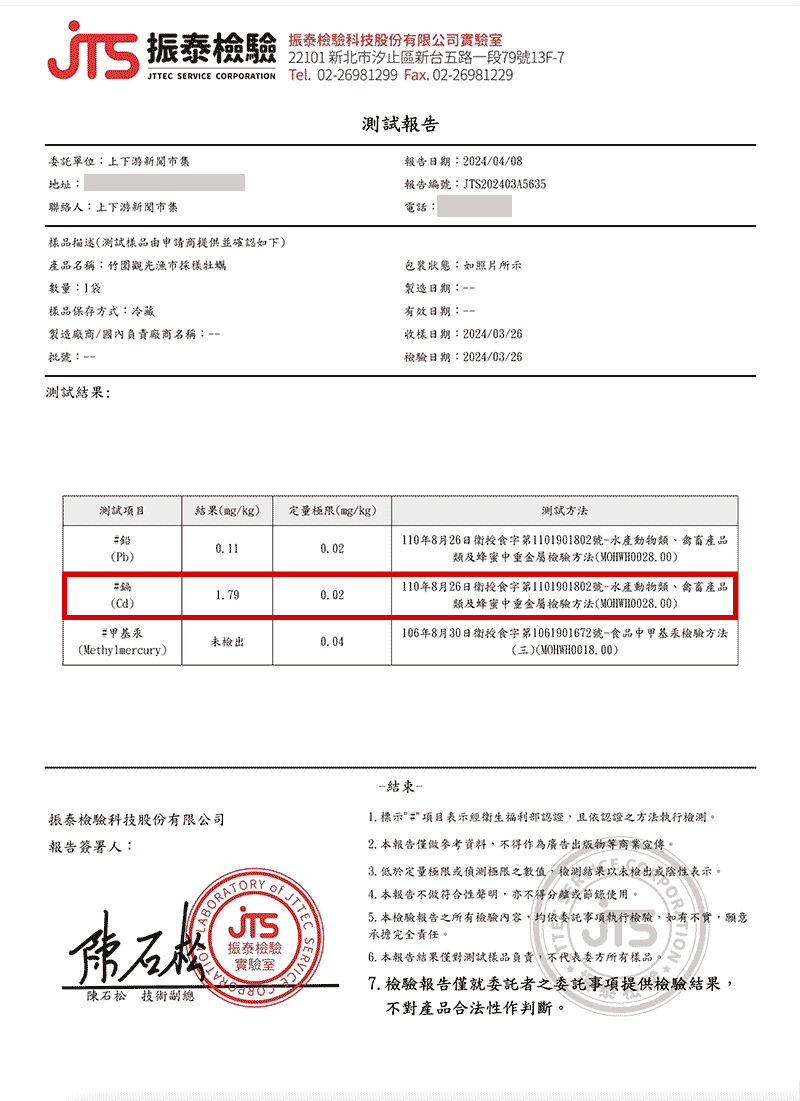

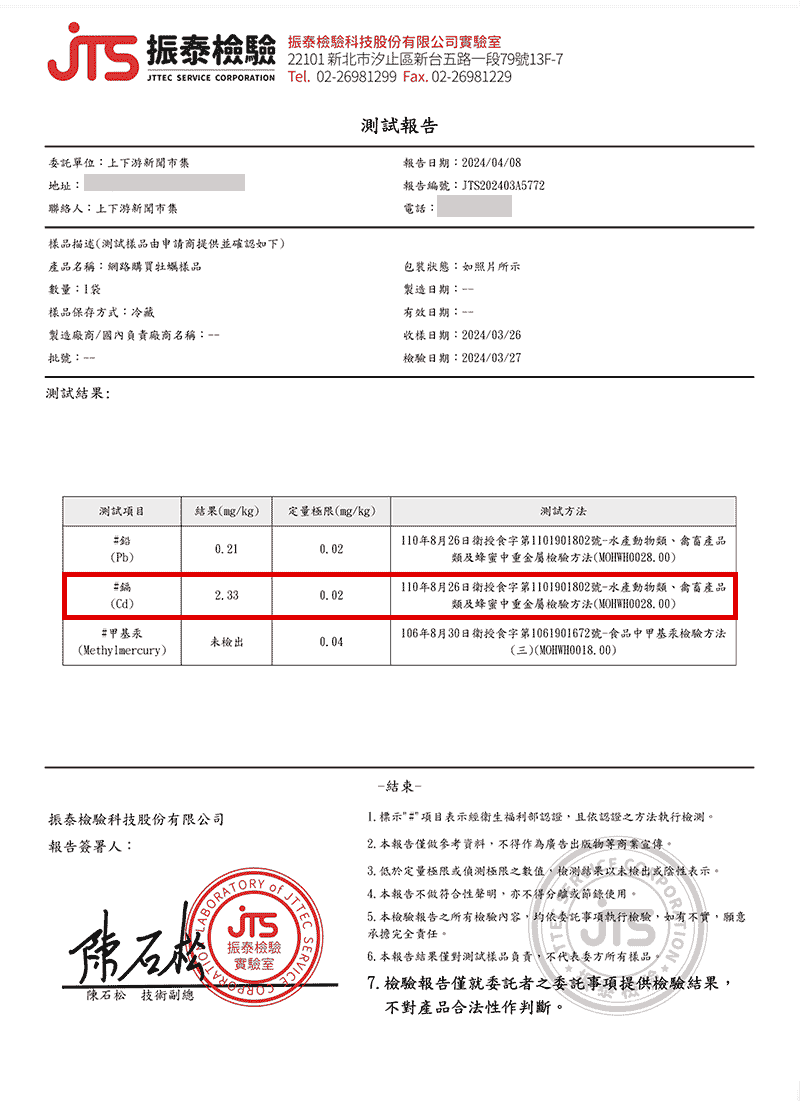

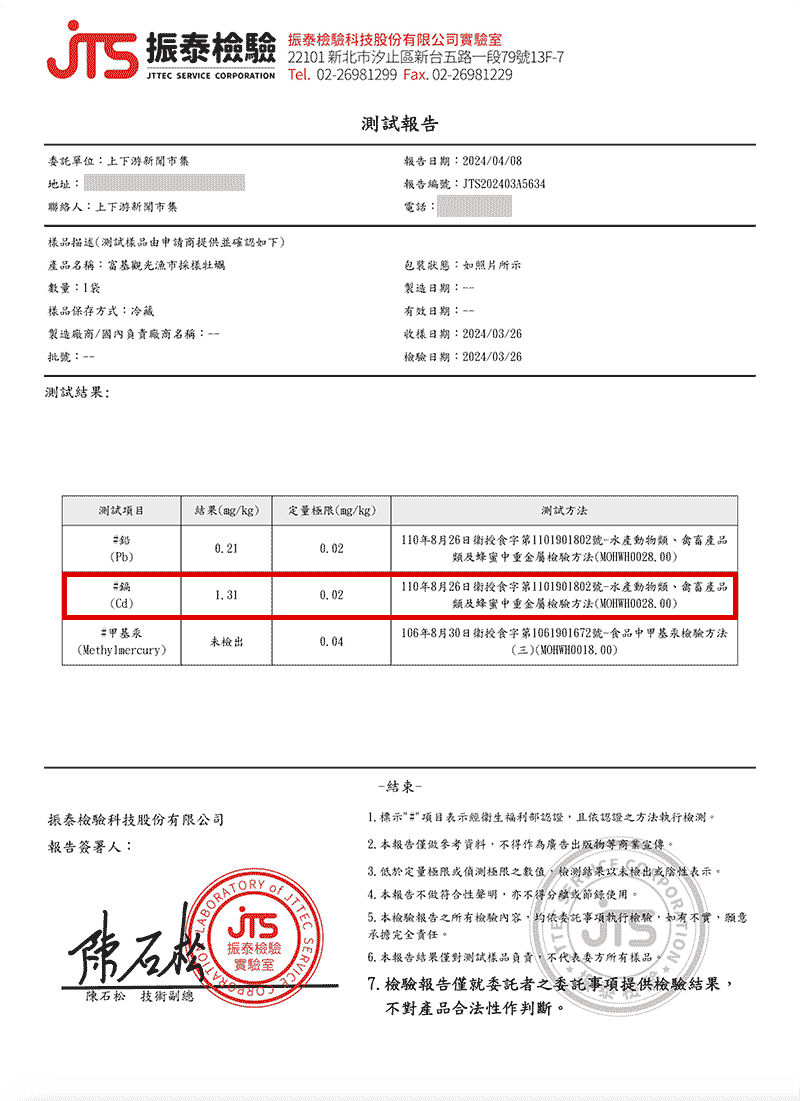

《上下游》抽樣網路商城及實體店面販售的馬祖生蠔,送至振泰檢驗科技實驗室檢驗,發現六個樣本都有「鎘」超標的狀況,超標比例為 100 %。專科醫師表示,鎘中毒會引發腎臟及骨頭病變,不可不慎。

如果中國牡蠣透過正式報關,重金屬超標的牡蠣很可能在邊境即被擋下(何況目前中國牡蠣成貝不得進口),不會流入市面,但因改掛「馬祖生蠔」之名,就成為「境內流通」,暢行無阻。

《上下游》抽驗,牡蠣含「鎘」全數超過標準值

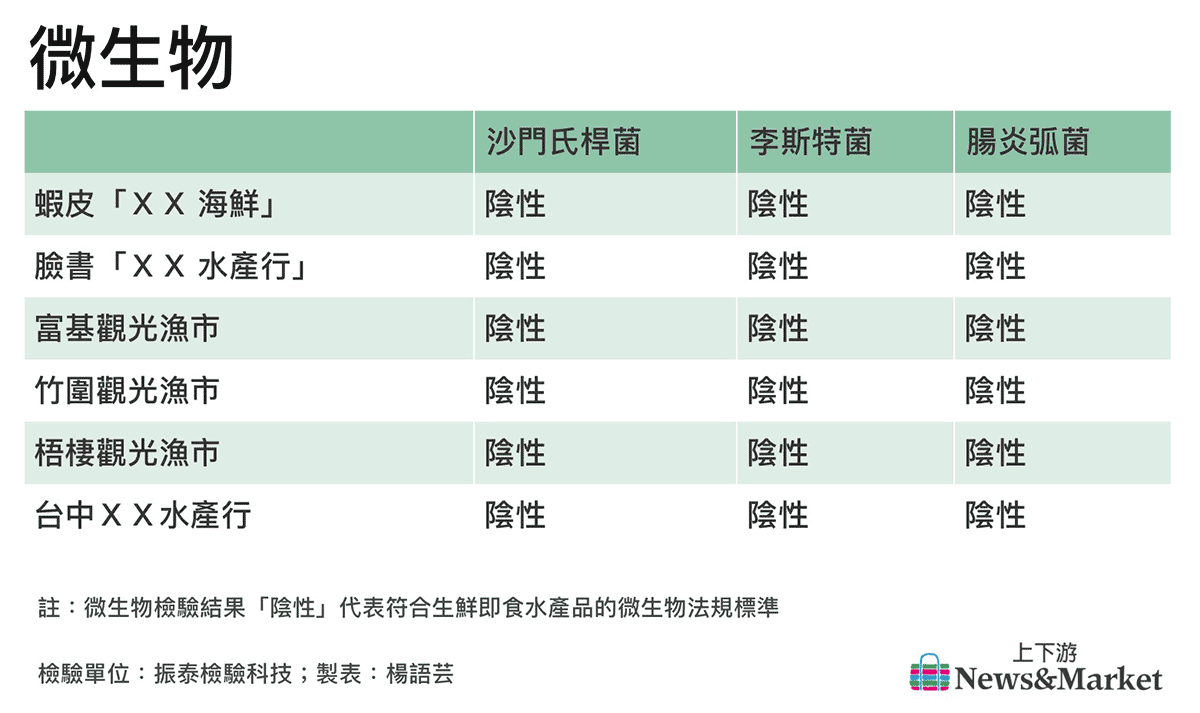

為了瞭解馬祖牡蠣是否有食安疑慮,《上下游》分別由蝦皮、臉書商城、水產行及富基、竹圍、梧棲三個觀光漁市購買各 5 斤的牡蠣,價格約在每斤 150 至 180 元,分別檢驗微生物與重金屬含量。

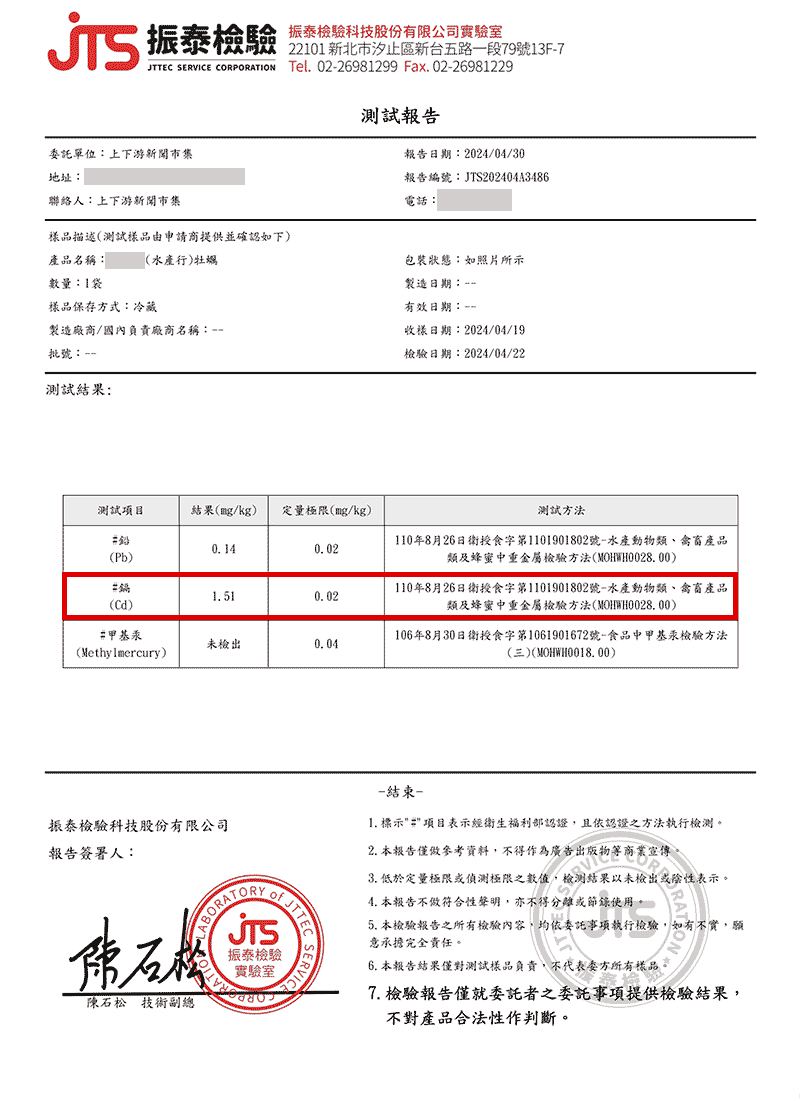

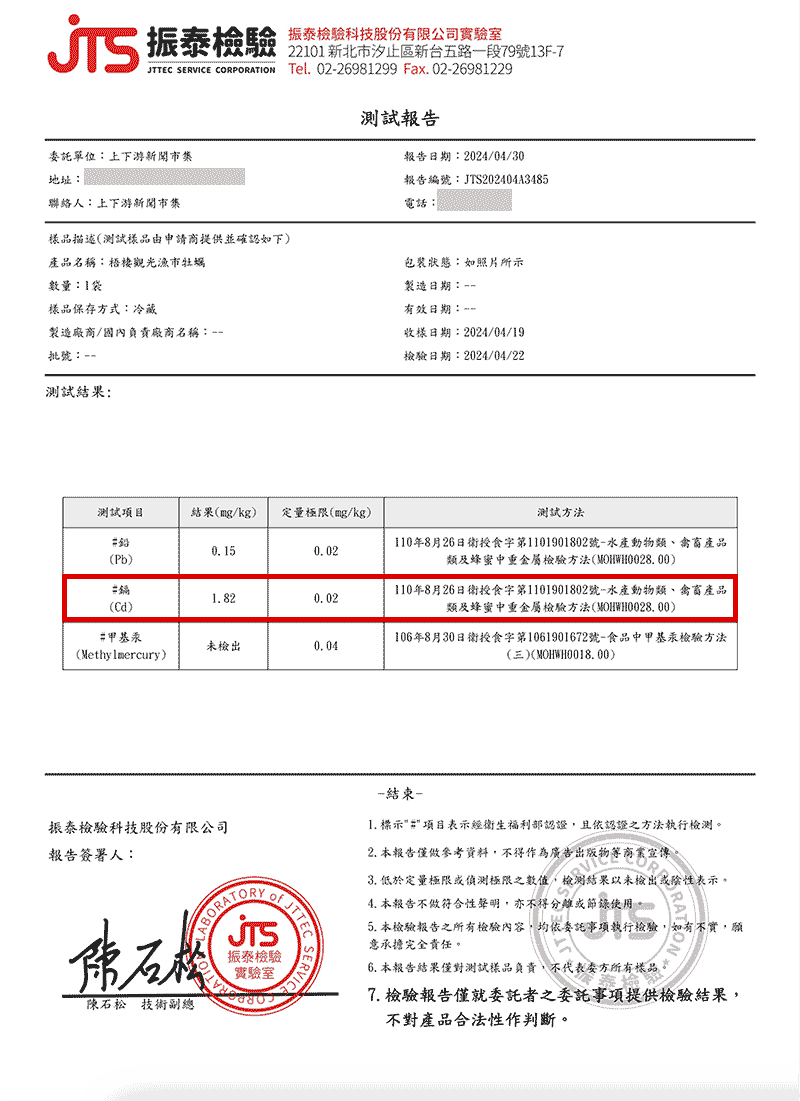

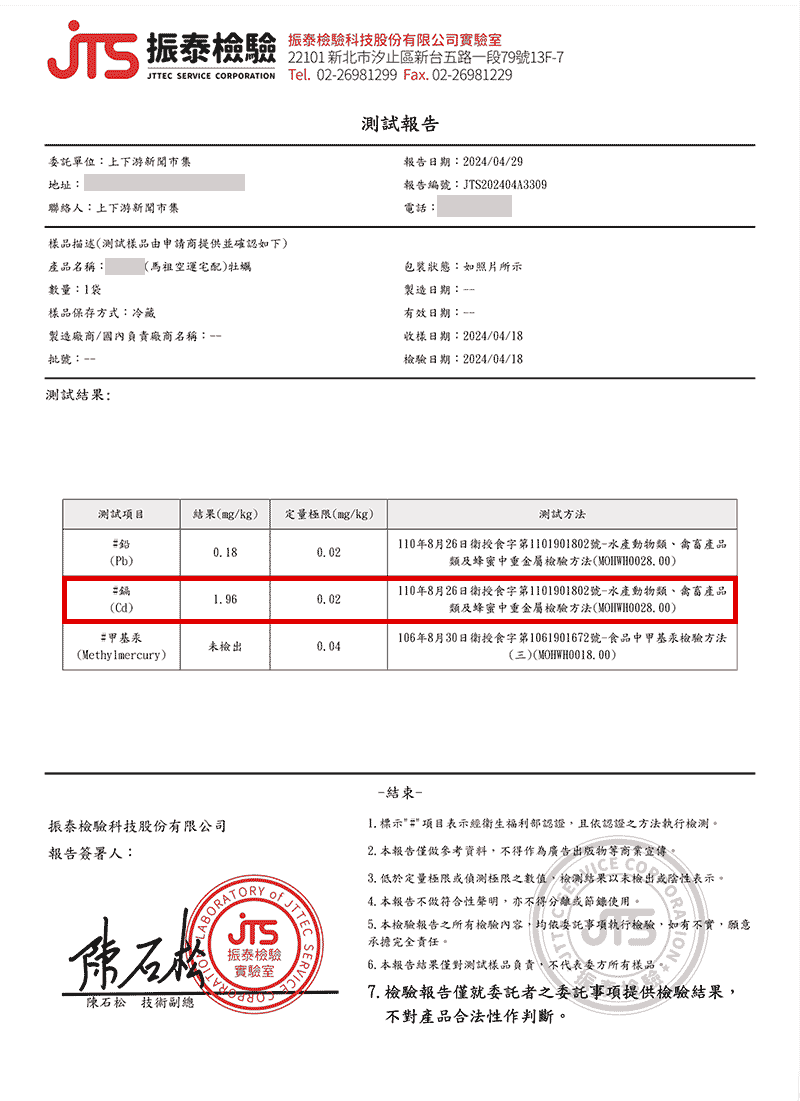

需要特別說明的是,《上下游》抽樣檢驗是為突顯馬祖牡蠣的食安漏洞,無意針對任一販售通路,因此在表格中隱去店名,但附上原始檢驗報告,確認樣本均經過專業實驗室檢驗,數字皆有所本。

檢驗結果顯示,每個牡蠣檢體都有「鎘」含量超過標準的狀況,幸好危害人體比較嚴重的甲基汞與無機砷皆未檢出。根據「食品中污染物質及毒素衛生標準」要求,貝類重金屬鎘含量不得超過 1 ppm,但牡蠣的檢驗數值落在 2.33 ppm 至 1.31 ppm 間,超過標準值的比例為 100 %。

由於進口牡蠣經常有洗產地及食安疑慮,食藥署自 2018 年元旦起,要求「進口貝類」需要檢附官方證明。同時,邊境查驗時若驗出重金屬超標,將會全數退運或銷毀。

也就是說,如果不是經過馬祖洗產地,而是透過海關正式入境,這些牡蠣很可能在邊境就被擋下來,不會流入市場(更何況中國牡蠣成貝現在根本不能出口到台灣來)。馬祖幫中國開了一扇水產品後門,犧牲的卻可能是國人的健康。

醫師:鎘中毒會引發腎臟及骨頭病變

長庚醫院腎臟科教授級主治醫師顏宗海表示,食物中若含鎘,大約只有 6% 的鎘會被身體吸收。雖然看似危害不高,但鎘會堆積在「近端腎小管」,造成慢性腎臟疾病,除影響腎功能,嚴重者則會有腎衰竭之虞。

鎘中毒也可能引發骨頭病變,像是軟骨症、自發性骨折等,「之前的鎘米事件引發『痛痛病』,就是因為自發性骨折讓病人非常疼痛而命名」。顏宗海也補充,鎘被世界衛生組織下的癌症研究機關公告為一級致癌物,長期食用會增加攝護腺癌、肺癌、乳癌等風險。

顏宗海認為,雖然一般人不會大量食用牡蠣,但只要知道有鎘超標,「盡量還是不要吃比較好」。

為什麼重金屬鎘含量超標?

馬祖牡蠣驗出重金屬,或許正是牠們來自中國的證據,因為馬祖四鄉五島既沒有工廠、也沒有工業。

嘉義大學水生生物科學系副教授陳淑美指出,牡蠣含重金屬鎘,極有可能是養殖水體附近有化工廠、晶片廠等污染源,但也可能是被海流帶至養殖區的污染水,需至現場調查才能判斷原因。

陳淑美也表示,重金屬通常會蓄積在貝類的肝臟內,透過更換養殖環境加以淨化,確實能讓重金屬排出,但要淨化多久?則要進一步實驗才能得知。

水產試驗所水產加工組組長蔡慧君則表示,牡蠣不會移動,馬祖牡蠣又養得比較大,「重金屬超標可能是生物在環境中待太久而有所蓄積」。

蔡慧君進一步指出,重金屬鎘比較可能來自電鍍工廠,它也是塑膠製品的穩定劑,牡蠣養殖環境或許受到這些工廠的污染,「但也可能是該水體的含鎘量比較高,畢竟它就是自然環境的基礎元素之一」。蔡慧君認為,在未曾檢驗水體的情況下,不宜隔空論斷。

還原中國來源地,牡蠣養殖區對岸就是化工廠

那麼,這些牡蠣的來源地黃岐究竟是什麼樣的環境呢?一位任教於中國沿海省分大學的台灣教師提供照片給《上下游》,他指出,牡蠣養殖區的對岸就是化工廠。

黃岐居民 Jackie 也指出,牡蠣養殖重地沙澳灣距離福州可門港的工業園區僅五公里,園區內有大型火力發電廠,還有亞洲最大的己內酰胺化工廠及大型鋰電池工廠,污染確實嚴重。另外羅源灣的養殖區旁同樣也有工業區,由於羅源灣是內海灣,如果有污染就更難往外海排。

這些粒頭碩大的牡蠣,在中國養殖時間大約是兩、三年,才來到馬祖海域暫放數天或一、兩個月出貨。是否因來不及淨化,導致重金屬殘留來不及排出?

雖然如學者所言,中國牡蠣超標狀況無法簡單斷論,但《上下游》抽樣的每個牡蠣樣本,都有重金屬鎘超標,顯見環境有其一致性。

微生物檢驗未超標,未確保逐批安全

由於業者販售牡蠣時皆以「馬祖生蠔」之名,不免讓消費者以為牠們可以生食。事實上在六處購買場所中,唯梧棲漁市和水產行建議記者不要生食牡蠣,其餘店家都強調「兩天內生食無虞」。

還好檢驗報告顯示,馬祖牡蠣的沙門氏桿菌、李斯特菌及腸炎弧菌皆呈現「陰性」,代表牠們確實符合生鮮即食水產品的微生物法規標準。

不過,記者採樣時間為 4 月 , 水產專家徐承堉指出,4 月氣溫涼爽、生菌相對不活絡,若夏天再採樣,結果未必如此。因走私牡蠣未經邊境檢驗,也無法溯源,假若有消費者生食出現問題,也難以追索整體牡蠣流向,是食安一大漏洞。

消費者:事先知情會拒買

中國牡蠣混充馬祖生蠔,消費者怎麼看?記者於觀光漁市、水產行進行採訪,大里來的陳先生表示,朋友推薦馬祖生蠔,說是又大又鮮甜「特地開車到梧棲來購買」。被問及會不會擔心眼前的牡蠣其實是中國牡蠣在馬祖洗產地?陳先生直言「從來沒想過、應該不會吧」。

新北市的黃先生趁著假日帶家人到竹圍漁市享用海鮮,看到攤商販售「馬祖生蠔」時頗感驚艷,他提到相較於加拿大生蠔的價格,「馬祖來的非常平易近人」。

得知這些牡蠣可能只是在馬祖吊養一段時間,主要是在中國養殖,黃太太表示:「這樣怎麼能叫馬祖生蠔?難道我在台灣長大,去美國人家裡住幾天就可以變成美國人嗎?」

記者也將標示「馬祖牡蠣」的照片展示給一般民眾,受訪者一致表示,看到標示會相信是馬祖自己養殖的牡蠣。經記者說明背景後,宜蘭黃先生表示,「只看標示,我是不會懷疑,但知道背景後我會拒買」。

台北高先生則認為,吊養多久能讓中國牡蠣變成台灣牡蠣,大家可以討論,但若養殖需要兩、三年、卻只在馬祖掛養一個月,的確不成比例。

消基會:標示不實、欺騙消費者

針對馬祖牡蠣事件,消基會董事長吳榮達指出,「這明顯就是產地標示不實、欺騙消費者」。雖然牡蠣會在馬祖掛養,但「主要的成長階段」不是在馬祖完成,他認為應該標示真正的原產地,滿足消費者的知情權。

由於走私牡蠣不會經過邊境查驗,「衛生安全十分可慮」。吳榮達特別強調,一般消費者應該沒有想過「馬祖來的牡蠣原來是從中國走私」,可能很放心地購買、食用,這著實讓他擔心。

吳榮達指出,摒除兩岸的政治因素不談,與其讓消費者吃得不明不白,他建議在不影響台灣牡蠣養殖者的前提下,乾脆開放中國牡蠣進口,或許更新鮮、購買成本也更低,而且更能夠依循法規和進口程序,為國人的食安把關,「值得政府考慮」。

食藥署:包裝牡蠣需標示產地,攤商不需要

食藥署北區管理中心簡任秘書董靜馨指出,《食安法》第 22 條規定,包裝販售的牡蠣應於包裝上標示「原產地(國)」,至於魚攤、觀光漁市販售的散裝牡蠣,若業者具公司登記或商業登記,也必須用立牌等方式標示水產品的「原產地(國)」。食藥署查核時,會要求業者提供來源證明,若標示不實,將依第 45 條規定,對廠商處 4 至 400 萬元的罰鍰。

「但若是沒有公司登記的攤商,就不在《食安法》規定(要標示產地)的範圍內」,也就是說,記者在觀光漁市採買的馬祖牡蠣,只要攤商規模小、不需要公司登記,即便不是真的來自馬祖,雖然標示不實,也不會違法。

食藥署抽檢牡蠣比例低,四捨五入修整數字

董靜馨指出,馬祖在台灣國境內,從馬祖販售到台灣,「屬境內流通的正常管道」,無從進行邊境查驗,只會在進入後市場時,由食藥署專案或各地方衛生機關抽驗。

2022 至 2023 年期間,食藥署會同地方衛生局針對後市場端共抽驗 123 件牡蠣,分別為 115 件重金屬檢驗、8 件食品微生物檢驗,結果全數符合規定。

然而,光是 2022 年一年,台灣市面流通的牡蠣就約有 16800 公噸,換算下來約 1.68 億到 3.36 億顆(因牡蠣大小重量不同),食藥署兩年僅抽樣了 123 件蚵肉,比例極低,恐難以作為牡蠣食品安全的指標。

另外,根據中華民國國家標準 CNS2925「規定極限值之有效位數指示法」中「修整法」處理原則,重金屬檢驗數據需修整至與標準最近之單位,用白話文來說,就是檢驗數據需要「四捨五入」。

舉例而言,貝類重金屬鎘含量不得超過 1 ppm,若在邊境或後市場查驗到的數值落在 1.499999 ppm,對食藥署而言該樣本並不違法、會允以放行。

以此標準,《上下游》檢驗六件牡蠣,重金屬鎘雖全數超標,但其中有兩件未超過1.5ppm,根據食藥署的「修整法」,這兩件樣品出現「有超標、不違法」的矛盾狀態。