07》綠能與農漁爭地,能源政策往哪裡去?

為了實現能源轉型,管理大量土地的農業部門被賦予龐大的光電發展目標,在 2025 年 20GW 的太陽光電目標當中,農業部門就肩負超過 9GW,農業承受土地釋出的壓力之大,可想而知。

農業部與經濟部各自的核心關注不同,對土地釋出的區位抉擇亦不同。為理解能源轉型政策推動造成光電用地與農漁用地競合的紛擾,《上下游》整理近年相關政策變動,以及政策背後的關鍵思維。

農漁用地開放能源使用,重大政策盤點

2020 年 7 月,當時的農委會修法,「原則禁止」2 公頃以下農地種電,暫時為農地破碎化釋出止血。禁令一出,許多已預備變更農地的光電業者大為跳腳,根據《上下游》掌握,業界團體直接拜訪高層訴苦,認為禁止農地變更將大幅延後 2025 年光電發展目標。

業者的抱怨其來有自,農委會在 2015、2017 年兩次公告 2162 公頃「不利耕作區」可供發電,但因為缺乏饋線(輸電設施)、產權分散等原因,導致不利耕作區的光電開發進度停滯不前。

在「不利耕作區」政策之後,農委會新劃設「低地力」地區,意指土壤鹽化、排水不良、經濟效益低的土地,一樣可供光電開發使用,預計規劃供綠能開發的土地共達 5000 公頃,已知在雲林台西、四湖、口湖及彰化大城,共劃設 1122 公頃農地。

為了紓緩能源用地的需求,農業部門寄望將光電開發引導至漁電共生,為此公告漁電開發區位達 20905 公頃,佔全國魚塭一半面積。

未料「地面型漁電共生」面臨土地整合與惡性競爭發展遲緩,「室內型漁電」因法規寬鬆,如天女散花到處蔓延,導致農地破碎化現象,在養殖區如出一轍。

2023 年初,為加速綠能開發,行政院定案「專區開發」,規劃西部沿海農漁用地匡列一萬公頃土地設置「綠能發展區」,土地來源包括台 17 線以西的「低地力」農地 5 千公頃,加上台 17 以東內陸魚塭 5 千公頃,解除土地管制開發光電。

區內農地不受農地農用規範,設置光電板的面積大幅放寬,也直接變更農地,徹底離農,或只種電不養魚。該項政策引發民間學界極大反彈,後由當時的農委會主委陳吉仲宣佈暫緩實施。

農業部:綠能發展區暫停、農業綠能回歸設施屋頂、漁電共生為主

主管農地及農業綠能發展的農業部資源永續利用司司長莊老達表示,自引發爭議後,經過數次與民團、學界溝通,劃設綠能發展區一案自今(2023)年 7 月已暫緩。

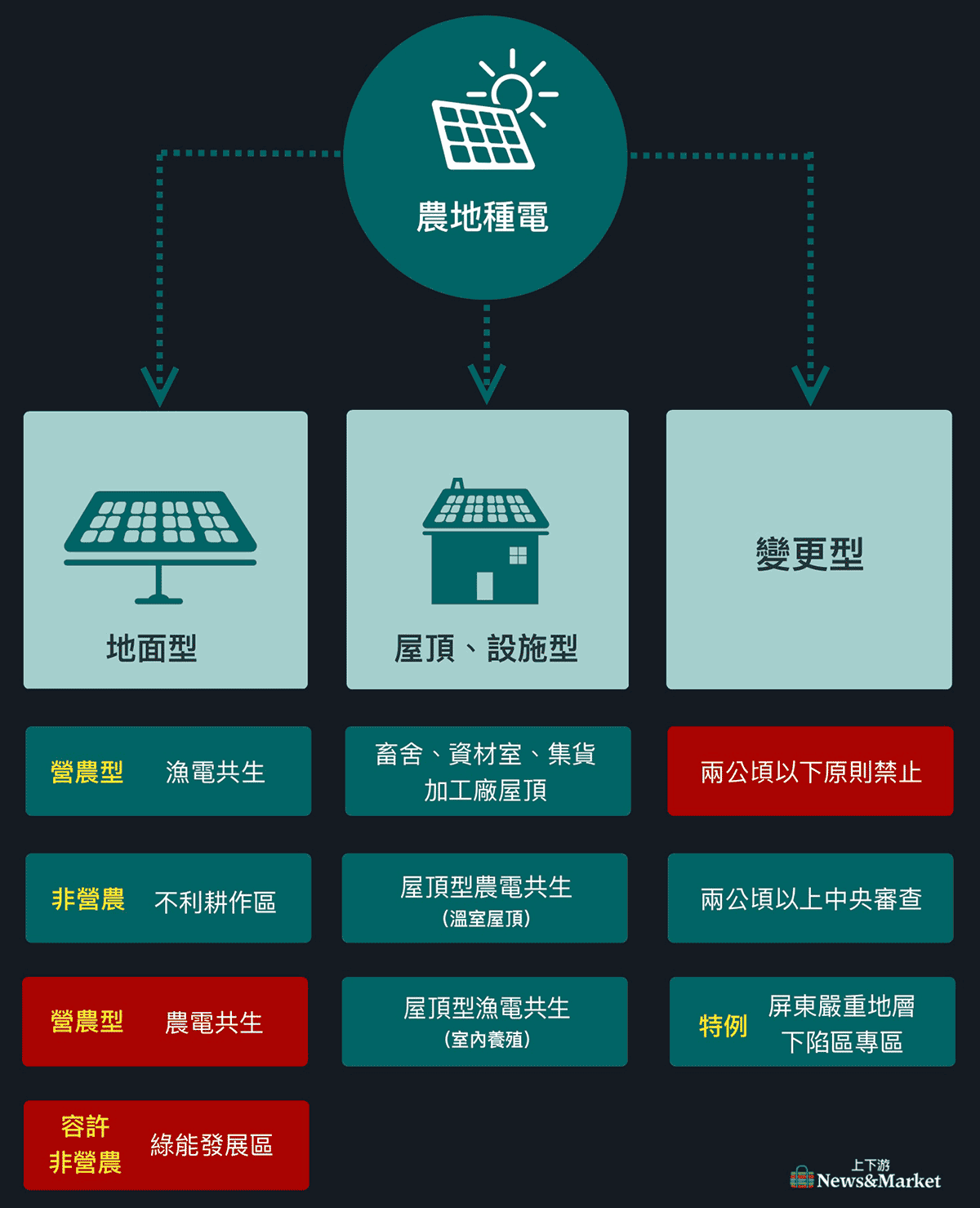

對兼顧農漁業經營及光電設置的「營農型光電」,農業部態度則非常謹慎,除屋頂型同時開放農漁外,地面型僅開放漁電共生。

莊老達重申,目前的農業綠能政策,在專區開發擱置後只剩下兩大主軸,一是「設施型」,以畜禽舍、溫室、農業設施屋頂、室內養殖場屋頂為主;另一類就是「地面型漁電共生」。

至於農地變更模式,莊老達重申三不政策─「不影響農業發展、不影響農民權益、不影響生態環境」,強調保護農地立場。

光電用地往哪找?學者:空間複合利用是很多國家思考方向

2022 年 5 月,經濟部公開承諾,提出「再生能源空間發展策略」及「用地白皮書」等上位政策,作為整體開發的指引。經濟部能源局委託政治大學地政系副教授鄭安廷為經濟部撰寫《能源用地白皮書》,試圖尋找光電用地的解方。

鄭安廷認為,白皮書提出的淨零目標達成,必須靠全民共同努力,空間複合性使用是很多先進國家都在嘗試的方向,包括各種型態產業 住宅 與農業綠能的應用。農業綠能應以農業跟土地所有人主導,而非光電業主導。

他強調,是否推動農電共生並非白皮書重點,經濟部門應尊重農業部門對農地的規劃與使用主管權責。《能源用地白皮書》重點在於為達成淨零目標,旨在光電空間使用規劃提出策略與對應國土的發展原則。

他表示,空間複合利用是很多國家思考方向,屋頂、產業、農業都是。他認為農業綠能推動雖是手段之一,但建議必須以農業單位及土地所有人主張及需要為主要考量,而非由光電業主導。

「農電共生不可行」陳吉仲,下台後政策遭遇挑戰

經濟部期待的「全面開放農電共生」與農業部「以農為本」的核心意旨,為兩條無法交集的平行線。根據記者掌握,前任農業部部長陳吉仲曾多次為了反對農電共生,不惜與高層直言頂撞,甚至以辭職相逼。

陳吉仲在任時多次表示,「光電與農業擺在一起,絕不可行。」開放光電業者進入農地,將導致農業生產大受干擾,農地分崩離析。

《上下游》調查農電共生議題多年,發現絕大部分室內農電案場的確「只發電,沒有務農」,抑或無法達到有效經濟規模,遑論維持農民生計。

而負責彙整農電共生試驗數據的農業試驗所作物組組長王毓華也指出,農作物生產必須在自然環境下得到完整日照才能生產,不是光電業者所言「種得出來即可,而是需要長期試驗」。

因此即便能源部門與部分民間單位倡議農電,農業部仍多次強調,「在設施型農電尚未穩定前,絕不輕言開放地面型農電」。

陳吉仲主張,要解決光電用地問題又不影響農業發展,有兩種方式,第一種就是釋出生產力較差的農地,劃設綠能發展區,經由政府遴選廠商、在政府匡定範圍種電,避免高價搶地亂象,可以發電有序。

另一模式就是漁電共生,而針對外界質疑漁電共生「只發電沒有魚」,陳吉仲坦承,光電業界並不熟悉漁業生產,或有部分案場開發時未考慮漁業生產所需,導致許多漁電的漁業產量遠低於規定,確實需要落實查核規範。

但陳吉仲認為,亂象僅是局部,整體而言漁電共生是推動能源再生、同時兼顧農方權益的一大解方。

【延伸閱讀】

學者:保護優良農地,光電朝屋頂、專區開發

台北大學都市計畫研究所副教授葉佳宗受農業部委託撰寫《農業用地政策白皮書》,熟悉農業用地政策,他認為光電板遮蔽日照會限制作物生長,導致光電下能種的作物品項十分有限,大量放寬農電共生將會衝擊國內農產市場穩定性,更可能造成農業體系崩壞。

葉佳宗認為,台 17 線以西、低窪、鹽化土地非國內農產主力,權衡之下可適度釋出。所以農業部門為了保住核心農地,主張「專區開發」的土地釋出策略為主,以沿海台 17 線為分界,向西盤點鹽化土壤劃定低地力地區,向東優先釋出非養殖生產區的淡水魚塭。

儘管「綠能發展區」政策在社會反彈、學界連署後,已遭農委會宣佈暫緩實施,但鬆綁《非都》土地管制修法一案,經內政部 6 月 16 日預告後,已完成修法預告。

「能源公正轉型監督小組」發起人之一的成大都計系副教授黃偉茹預估,雖然2024 年預計公告國土功能分區圖,屆時《國土計畫法》將取代《區域計畫法》,但目前配套的土地管制立法尚未完成,且若功能分區公告展延,依《非都》劃設綠能專區爭議仍會繼續。

針對經濟部目前重推「開放地面型農電共生」倡議,黃偉茹表示,專區開發或開放農電都不是好方法,從現實來看,屋頂型光電才是社會衝突阻力最小的道路。

-1024x800.jpg)

學者:荷蘭案例顯示,屋頂型是社會阻力最小的光電之路

黃偉茹認為:經濟部從 2016 年起制定 2025 年光電目標 20GW,屋頂型從 3GW 三度提高到 8GW,地面型從 17GW 降到 12GW 等措施,顯示綠能政策過度低估屋頂型潛力,同時嚴重依賴農地釋出開發地面型,才是造成社會衝突不斷的主因。

黃偉茹舉例,與台灣國土條件接近的荷蘭,同樣推動能源轉型,也有必須保護的農業部門,荷蘭氣候與能源部提出的太陽能文件說明,光電設置對土壤環境有害,且營農型仍有不確定性。因此制定光電順序是從建物屋頂優先,其次是城市地區「建成區」或屋頂,再來是鄉村「建成區」或屋頂,最後才會放在農地之上。

黃偉茹認為,農業是特殊產業,不能以產值來計算,不同區位有不同適應作物,某一類土地被綠能占用之後,糧食生產種類就少掉一塊,而且農漁產業還有環境生態的外部效益,單純比較能源產值跟農業產值競爭力是沒有意義的事情。

她認為長遠來看,繼續開發地面型、設法釋出土地,只是讓衝突延續,對能源轉型更會造成長期的負面影響,反而推展屋頂型,社會跟環境阻力才是最小。

環團:屋頂、設施優先推光電

彰化也是綠能發展與光電衝突嚴重地區,彰化環保聯盟雖然支持能源轉型,卻也極力反對地方上不當綠能開發。

總幹事施月英表示,農電共生確實是一個可能的解方,讓土地保有農用卻能兼顧發電,不過她更擔心農電共生開放後,重複「假種田真種電」覆轍,到最後只有電沒有農,或者農業淪為形式、應付。

彰化的風、光電開發是全台最嚴重地區之一,作為長久以來支持能源轉型的環保團體,施月英不斷在環境保護跟光電開發衝突中面臨抉擇。她認為政府屈服於缺電壓力,在「綠綠衝突」過程中,不斷棄守環境原則,她重申目前還是應該以屋頂、設施型優先推動,農地應該放在最後順位。

民間聲音:轉型前提應確保糧食安全

主婦聯盟消費合作社是國內重要的消費者團體,也是「非核家園」堅定的支持團體,理事主席彭桂枝表示,主婦聯盟的生產者現在正因為光電開發面臨生產面積被迫縮減的問題,她們迫切地感受到農漁業面對光電開發的衝擊。

彭桂枝雖然支持能源轉型,但認為政府有責任做好資源盤點跟公正轉型,「不能因為淨零或轉型目標,而忽略更上位的糧食安全議題。但令人遺憾的是,現在政府的政策並不明顯。」

「轉型過程遭遇衝突,這是全球議題,每個支持者看到衝突正在發生,也產生一定程度的動搖。」彭桂枝認為,如果要減輕農地釋出的壓力,建物屋頂光電一定要跟上。她參與過許多會議,看到中央提出很多想法,但在地方層級缺乏落實,政府基層並未獲得支持跟陪伴。

彭重申,經過疫情與地緣政治改變,目前糧食安全變成更迫切的議題,站在消費者角度,她認為還是應該確保農地農用、讓農友安心生產。

目前能源與農業競合、地方政府的利益糾葛都在影響國土使用,她認為在這些議題之上,糧食安全應該是一個更上位的價值,消費者以此支持台灣優良農產品,而政府應該以此支持農業生產體系,關乎生命的農業才能在寶島存續。