有機會去到福壽山農場,請務必注意週遭的「鉛筆樹」。為了避免柳杉遮蔽高麗菜日照,菜農削去它們的側枝,本該蔥蘢蘢的柳杉木,變成光禿禿的鉛筆桿,這是平地人入山耕作「侵門踏戶」的證據。

跟柳杉一樣委屈的還有台灣高山原住民。按理,原保地應由原住民墾耕,高山的溫帶氣候是他們的優勢,不過原保地大量被平地人長期租用,「乞丐趕廟公」的結果,高山主角已淪為配角、甚至龍套。

在本報導的調查範圍內,力行產業道路沿線有翠巒、馬烈霸、紅香、瑞岩、慈峰等泰雅族原民部落;台7甲線的環山、松茂、梨山等部落也是泰雅族人的家園;山的另一頭,台14甲沿線產業道路主要住民是靜觀、平靜、春陽、廬山等部落的賽德克族人。範圍內近5,000公頃原民地,約八成操縱在平地人手中。

雖然有原住民以務農闖出天地,卻有更多人長期陷入經濟泥淖,哭訴無門。 原住民權利促進會執行長楊志明怒指,「不能每次國家慶典要原住民出去唱歌跳舞說是台灣文化,卻容許平地人挾大筆資金,佔盡高山環境的優勢,非常不正義」。

.jpg)

▲福壽山農場附近的柳杉被削去側枝,「鉛筆樹」是平地人侵門踏戶、破壞山林倫理的證據(攝影/張良一)

平地人入山引進現代農業

經營卻陷原住民不利

中橫通車打開梨山原民部落大門,政府透過傳授果樹栽培技術讓該區原住民從燒墾過渡到定耕,另外也自1962年起有計劃地輔導宜蘭南山部落種植蔬菜[1]。這些作為不僅改變部落的務農型態,也大幅改善部落的經濟。

平地人就是搭著這班開發列車來到山區,根據學者陳憲明[2]的調查,在進入梨山還需要申請入山證的時代,環山部落經營果園的平地人就超過300人。 平地人先是幫原住民打工,後來開始租地、包園,除引進用藥用肥的技術,拉高農業管理的門檻外,也採行資本主義的經濟模式,資材行、蔬果中盤商、運輸業都由平地人經營。雖說這些商品與服務讓高山農業更進步,但需要資金才能購得的「現代化」,反而造成原住民的劣勢。

馬力霸部落長老白明惠指出,同樣一簍高麗菜,菜販給原住民的價格就是比平地人的菜少50元。

政治大學民族學系教授官大偉表示,社會常有「原住民怠懶、只想拿補助」的觀點,卻不去思考高山原民的生活空間受到多大的限制?原住民的農業論述與文化特性能否發展?原鄉農會的主事者仍是平地人,就是一個很好的例子,他強調:「原鄉缺少農業產銷跟公共服務的基礎組織,我覺得是原民會應該著力的地方。」

.jpg)

▲「台灣原住民族還我土地運動聯盟」多次發起社會運動,在台北街頭發動遊行(攝影、照片授權/潘小俠)

.jpg)

▲2019年5月7日上百位原住民在立法院前怒吼「還我土地」,抗議非原民在傳統領域不當開發(照片提供/台灣教會公報)

原保地的實耕者大多非原住民

回顧多年來的原民土地政策,即便在「台灣山地鄉平地居民權益促進會」要求解編原保地的壓力下,政府在原保地所有權上從未鬆綁。 然而原住民雖仍擁有土地,所有權不能移轉,但實際上農地的使用權卻多在平地人手上。

本報導調查範圍除南山部落實耕者的原漢比例約為8:2,其餘部落原保地有八成都是由平地人耕種。例如瑞岩部落北港溪側廣達25公頃的大平台,由三位平地人共同開發與租用,其中施姓農民早年就在武陵農場開墾,後來轉戰原保地。大平台農地現在交由下一代接手,青農還贏得仁愛鄉農會頒發的高麗菜產量冠軍頭銜。

「為什麼原住民一定要住在山上?難道我們不能出租土地嗎?」梨山部落Walis(化名)小學就搬到埔里,目前在台北工作,父親過世後,他把農地租給附近的農戶,租金讓他的生活輕鬆許多。

.jpg)

▲環山部落是平地人伸手原保地的起始點(攝影/張良一)

學者:

原保地所有權被架空,

應有第三方監督

官大偉表示,除個人選擇外,他更關心原住民有沒有「出租或轉賣」以外更好的土地利用可能性,因為在資訊不對等的前提下,原住民行使土地出租權利時容易受到傷害。

法扶會原住民族法律中心主任林秉嶔補充,契約自由雖是民法保障的權利,「但因為議約條件不公平,原住民在出租農地時其實是不自由的」。總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會顧問樂鍇.祿璞崚岸則建議,原漢間的租賃合約應該由政府作為第三方加以監督或保護。

東吳大學法律系教授程明修[3]分析,雖然原保地依法不能轉讓給非原住民,但透過抵押權設定、借名買賣及權利拋棄等架空所有權的手法,仍能讓原住民除了土地登記簿上的名義外,完全沒有實權,「是一個名存實亡、虛假的所有權」。

原住民在資訊不對等狀態下行使土地權利,容易受到傷害。

官大偉

政治大學民族學系教授

.jpeg)

租約一簽半輩子

青農無田可返家

馬烈霸部落的現況,或許可以說明所有權空洞化為部落帶來的改變。

馬烈霸部落是力行產業道路上最大的部落,年輕人卻最少。長老白明惠細述,部落有4、50公頃土地被平地人租走,地租依地勢與離路遠近而有不同,約在每分地8至12萬之譜,族人會把較平坦、租金較高的農地出租,自己耕種較陡的坡地。

白明惠提到,族人沒有把錢存在銀行或郵局的習慣,收到租金後放在家裡,「每天花一、兩千元,很快就用光了」。部落農地出租合約通常簽六年,一旦遇到小孩結婚、老人生病等急用時,必須跟平地人借錢,租約只好一直延長,「18年、24年都是有的」。

白明惠

馬烈霸部落村長

.jpg)

部落青年 Palang(化名)原本跟父母說好要回家務農,好不容易等到十幾年的租約結束,「我媽又跟對方延長租約,她說務農不知道會不會賺錢,還是拿租金比較實在」。無地可耕,年輕人很難回鄉。

「原住民會一直來借錢」,原保地的承租農民們都這樣告訴記者,由於原住民無法提供擔保品,延長契約是他們唯一的保障。「如果我不借,他們去跟別人伸手,租約可能也會跟著移轉」,農民陳山道出無奈。不過,長達幾十年的契約讓平地人更敢投資工寮、溫室等硬體設備,原住民的借支等於幫平地人動輒百萬的投資買了長治久安的保單。

土地商品化

原保地待價而沽

受益的都是平地人

租約不斷延長,也導致原保地成為炒作的商品。平地人四處獵地,自己耕種之餘,也可加價轉租,這種第二手、第三手的轉租現象,在高山十分普遍。想當然爾,不斷疊高的租金不會進入原民地主的口袋。

翠巒部落就有這樣的案例:原始租約是每分地80 萬元,到第四手已經變成每分地120 萬元,40萬元的價差,就是二房東、三房東的利潤。因為原住民地主不斷支用「未來的租金」,在不計借貸利息的前提下,租金被咬得死死的,地主完全無法享受地價增值的好處。

農地變成炙手可熱的商品,導致租地糾紛頻傳,甚至引發駭人的槍擊事件。今 (2023)年 5 月,仁愛鄉力行村有兩名漢人農民因為轉租原住民土地談不攏遭槍殺,行兇者隨後自戕。寧靜的綠色山林染上鮮血,震驚社會,也突顯高山農地管理失序的現況。

.jpg)

▲高山農地成為商品,寸土寸金,原民地主卻不見得能享受到地租漲價的好處(攝影/張良一)

惡性循環的原民經濟

期期借錢當本金

為了抵抗菜販不合理壓低菜價,也為了建立族人的信心,白明惠成立產銷合作社,將社員種植的作物送往農會或拍賣市場,「好好務農,一次賺到高麗菜的錢,可能就超過六年租金了」。

可惜這聽來光明美好的合作社卻乏人問津,一來因為合作社運作需要經費,從農民利潤中抽佣本是慣例,但相較菜販說多少、給多少的作法,族人覺得被抽成不划算。此外,族人也認為菜販給的價格略低,但總是較有保障,去拍賣市場遇到行情好時固然大賺,但菜價崩盤時就血本無歸。更重要的是許多族人沒有資本,需要跟菜販借貸才能買苗、藥、肥,合作社卻無法提供融資服務。

德鹿谷部落翁金成務農 30 年,收成都交給菜販,「價格不太滿意,但缺本錢,沒辦法」。菜販壓低收購價,收成後扣掉欠款只賺到糊口的錢,下一期又得繼續借貸。他的農地位置差、坡度陡,出租也不划算。「我年紀愈來愈大,快要耕不動了,不知道未來怎麼辦?」

楊志明認為,平地人上山務農都賺到大錢,原住民務農卻苦哈哈,差別就是本錢,買不起肥料、農藥,作物品質當然不如漢人。「愈沒有錢,愈種不好;愈種不好,愈賺不到錢,這是惡性循環」。

專家:

應在貸款條件或土地信託上

給予原住民協助

既然需要本金,為什麼不拿農地去貸款?翁金成直陳,去銀行貸款會被刁難,又說資格不符,又說文件不夠。「原保地去農會貸款的金額很少,平地人都用外面的房地產去貸款,隨便也有幾百萬,再到我們山區來投資」。

官大偉建議成立原住民的土地銀行或金融機構,讓原保地融資,甚至由政府介入收回私底下買賣的土地,解決租約過長、形同賣地的狀況,讓原保地重回原住民手中。他也借鏡紐西蘭原住民毛利人的《土地信託法》,建議台灣應該將已經破碎化的土地集中起來,透過信託做合理運用,創造規模經濟的利潤。

「不用交租金,

怎麼可能賺不到錢?」

「明明不用付租金,怎麼可能還種輸漢人?」翠巒部落農民陳光華口吻中充滿不服氣。

陳光華是2021年仁愛鄉農會頒發的娃娃菜產量冠軍,他從職業軍人退伍後就接手父親的農地,後來又購買其他族人的原保地,目前耕種面積超過三公頃。他還幫其他農民代耕,工資一分地1,200元、甚至1,500元。因為自己有本錢,他不必受限於菜販,收成時再依時價判斷要將高麗菜交給農會、行口還是菜販。他有輛17噸的貨車,連送菜去市場的貨運費用都不讓別人賺。「我不認為原住民有什麼劣勢,端看自己要不要努力而已」,他說得鏗鏘有力。

莎都部落農民游進輝也有同樣的看法,「平地人比我們多花了租金都還有賺,不懂為什麼族人會賺不到錢?」游進輝自己耕種兩公頃,還把一塊九分地陡坡租給平地人種茶,與馬烈霸部落將平坦農地出租的作法完全相反。

游進輝也觀察到,族人收進一大筆租金時,「覺得是容易的錢,就會很容易花出去,如果是自己辛苦種菜存下來的,反而會捨不得花」。 他說自己很想要一輛Ford Raptor,但每次錢存到了,就覺得還是買生財工具比較實在,目前他有怪手、耕耘機、鐵牛、貨車、履帶搬運車等十幾輛,雖然只種一期高麗菜,但其餘時間幫別人代耕、整地,一刻也閒不下來。「賺錢機會很多,真希望族人可以把喝酒、閒晃的時間都給我用」。

.jpg)

▲找回土地正義,原民的下一代才有回鄉的希望(攝影/張良一)

節節敗退的原保地面積

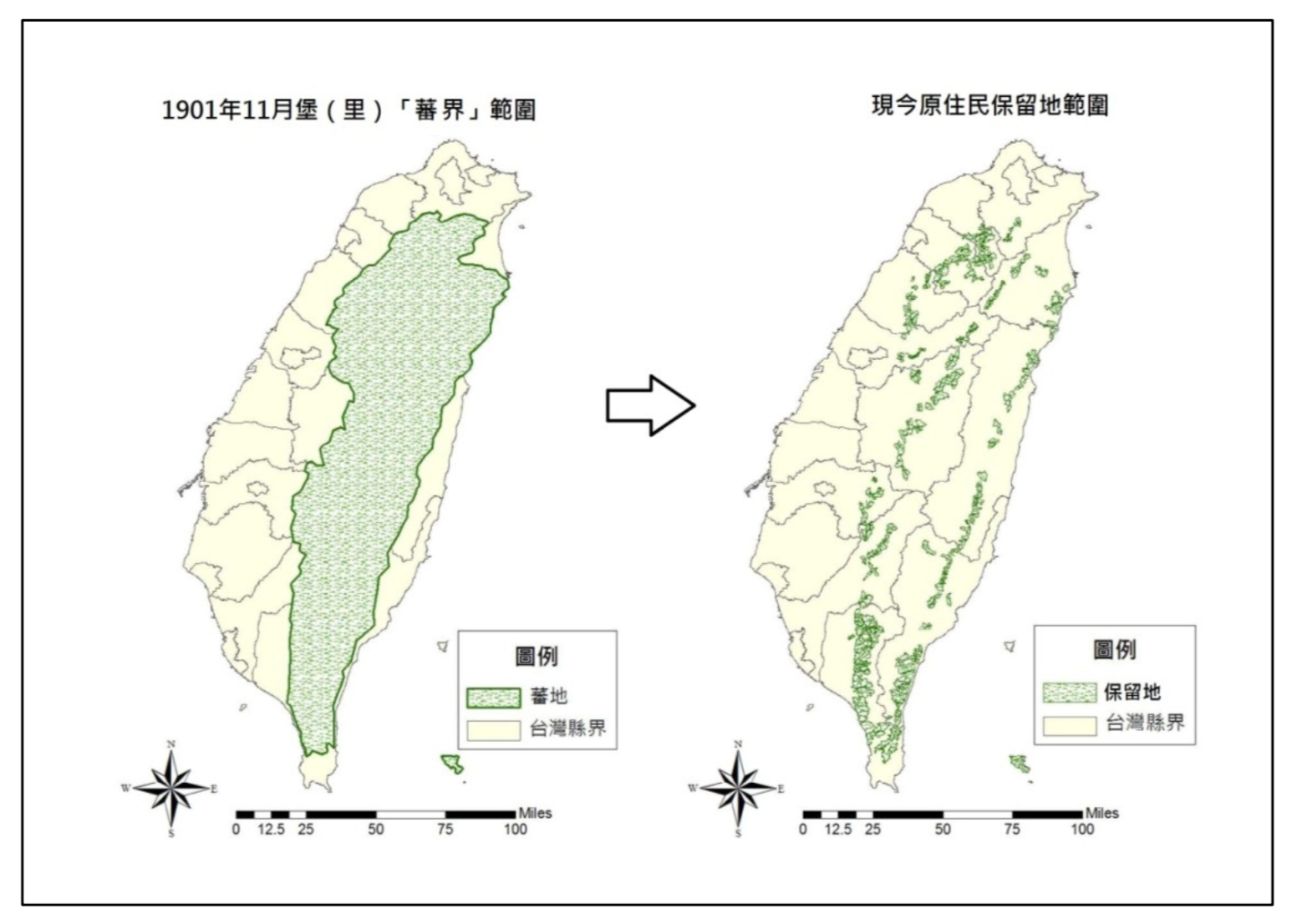

作為台灣島最早的住民,各原民部落對於土地一向採「集體管領」,早在清領階段,「番地保護政策」就將約150萬公頃的所有權歸屬原住民。但日治時代劃設「准要存置林野」,原住民被迫在面積僅餘不及27萬公頃的範圍生活、狩獵。國民政府來台後展開原保地測量,第一次登記總面積為24萬公頃,又比日治時期少了近3萬公頃。外來政權侵門踏戶,原保地面積節節敗退,當家主人毫無置喙餘地。

(資料來源/官大偉,〈原住民族土地權的挑戰:從一個當代保留地 交易的區域研究談起〉)

一開始國民政府將原保地收歸國有,但可以透過設定地上權、耕作權等,讓原住民使用。直至2018年,原住民實耕者才可以無償取得土地所有權。依據原民會統計,自辦理回復土地權以來,已有超過13萬公頃面積登記在原住民名下。

不過並非所有原保地都已發還給原住民,除了5,888公頃撥用為政府機關用地外,政府也出租公有原保地。可議的是,以2021年的資料來看,政府出租8,423公頃原保地,其中7,347公頃由非原住民及公、民營企業承租,僅1,076公頃出租給原住民及原住民團體。

原保地租金雖是鄉公所重要的財源,但承租人卻不限於原住民,政府帶頭將原保地的使用權轉讓給非原民,無怪乎原住民高喊「還我土地」。

自己的土地自己耕!南山部落:土地在,年輕人才會在

高萬年是南山部落議會主席,也是產銷班班長。他提到半世紀前政府曾派人輔導部落族人種植高麗菜,再加上中橫宜蘭支線通車改善交通,他的父親也從那時由果農轉為菜農。今日部落土地如此平坦,全是平地人用大型機械開發整地的結果,「我們讓他們開發土地,條件是可以免費耕種五、六年,我們則在一旁學習技術,之後再一一把土地收回來」。

目前,南山部落農戶的原漢比例約為 8:2,是極少數沒把土地都租給漢人的部落。根據《上下游》踏查,部落裡賣便當、開民宿、便利商店的店長、加油站的站長也都是農夫,他們不是日本流行到台灣的那種「半農半X」,而是家有恆產的莊稼人。

.jpg)

南山部落如此「逆風」,大概有幾個原因。首先,它離宜蘭不遠,道路狀況又好,都市是年輕人想去就能當天來回的距離。其次,不論是部落的原保地或是租來的河川地,地勢都相當平坦,機械耕作大大減低農務的辛勞。再者,部落人口多,耕地面積大,族人仍保留相互幫工的文化,這裡幾乎沒有非法移工存在的空間。

最重要的是,族人從小就跟著務農,習慣「背朝太陽,腹對土地」的生活。高萬年開玩笑提到,南山部落比較不重教育,「我們不認為孩子應該要離開部落去讀書」;Naruma則補充,「我們部落是只要會工作的孩子就被人疼」。

上下游採訪期間,不時在農田遇到年輕人。王宇凡大一就休學務農,「既然要種田,不需要學歷,工作比較實在」。許宗聖則說,務農雖然有壓力,不過看得到希望,覺得是在拚自己的事業,有一種未來感。曾去澳洲遊學的許嘉新也表示,雖然出國見過世面,「但我從小就知道未來要留在部落,農業是我喜歡又在行的事,很有成就感」。

問這些年輕人「想不想把農地租給漢人就好?」大家異口同聲反對。高萬年語重心長表示,「因為土地在,年輕人才會在」。

-1024x683.jpg)

[1] 馬志堅等,南山部落高冷蔬菜栽培之時空配置,中國地理學會會刊,第37期,2006年

[2] 陳憲明,梨山霧社地區落葉果樹與高冷地蔬菜栽培的發展,地理研究叢書第五號,1984年

[3] 程明修,原住民保留地土地所有權之空洞化現象,臺灣原住民族法學第三期

.jpg)

-300x200.jpg)

-300x200.jpg)

-300x200.jpg)

-300x200.jpg)

-300x200.jpg)

-300x200.jpg)

-300x200.jpg)

-300x191.jpg)

-300x200.jpg)

-300x200.jpg)