「大寒」過後,「立春」在即,送走庚子年後,農曆新年即將來臨,隨後「雨水」、「驚蟄」到來,春天又將溫暖大地。對諸多血液中流淌漢文化基因的台灣人而言,這樣的說法順理成章。但是翻閱里長送來的辛丑牛年農民曆,忽然產生這樣的疑問:廿四節氣到底是什麼?從中國古代流傳下來的曆法,對當代台灣農民有參考價值嗎?對一般民眾而言,已經有氣象預報了,節氣與日常生活還有關係嗎?

各民族有自己的曆法 廿四節氣通用多國

「在世界通用的陽曆普及之前,各民族都有自己的曆法,」國家災防中心氣候變遷組組長陳永明說,像是華人的廿四節氣、瑪雅文化將一年分為十八個月、澳洲原住民認為一年有六季等等。

日本分得更細,他們認為一年有 72 物候,平均五、六天就一個侯,節氣比華人多了三倍。例如 5 月 5 日至 20 日的「立夏」,日本分為「蛙始鳴」、「蚯蚓出」、「竹筍生」三侯;「白露」對應的三候分別為:「鴻雁來」、「玄鳥歸」、「群鳥養羞」。

這些曆法有些已經廢行,有些仍與陽曆並用,有些更是跨越國界、影響其他文化,例如日本、韓國、越南、馬來西亞等地都會參考漢文化的廿四節氣。

廿四節氣看的是「國曆」(陽曆)而非農曆(陰曆)

由廿四節氣組成的農民曆是華人社會發行量最大的印刷品,這個名詞很容易讓人以為它是根據農曆(陰曆)來訂定,就是我們平常依月亮圓缺而訂立初一、十五的曆法,但農民曆其實是依太陽的位置來決定。

台北市立天文科學教育館研究員李瑾表示:「人類很早就觀察到,太陽的位置對氣候有所影響,慢慢發展出廿四節氣這套曆法,但至少早在周朝時就有二分二至(春分、秋分、夏至、冬至)的說法。」廿四節氣根據地球繞行太陽的軌道來劃分,繞行一圈為 360°,以春分為 0°(太陽直射赤道), 清明為 15°,每隔 15° 為一個節氣,依序排列。

因為依循國曆,因此節氣的日子固定,例如吃湯圓的「冬至」,基本上每年都是 12 月 22 或 23 日。清明固然是節慶,但也是節氣,因此「清明」總是在 4 月 4 日或 5 日,而不像其他華人文化的民俗節慶,如端午、中秋、元宵,每年都落在不同的國曆日子。

廿四節氣在天文意義上通用 但實際上依地域有誤差

就天文角度而言,既然廿四節氣是依據太陽位置而定,就不論地域,皆具備普世價值。

例如,太陽直射北迴歸線即為夏至,台灣與黃河流域的緯度雖然不同,但兩地的 6 月 21 日或 22 日都是一年中白晝最長的日子,緯度高低只是決定溫差(台灣比黃河更容易受到太陽直射,因此氣溫較高)而已,夏至的日子不會不同。從這角度來看,廿四節氣在黃河流域適用,在台灣當然也適用。

不過中央氣象局簡任技正柳再明指出,黃河流域與台灣的天氣大約有一個月的差距,要依廿四節氣行事,難免會「誤時」,尤其是秋冬之後的誤差更大。例如民眾習慣在冬天剛開始的「立冬」進補,儲備冬天的元氣。但氣象局統計發現,立冬時全台灣平均氣溫都超過 20℃,甚至有飆破 30℃的紀錄,吃麻油雞進補顯然不合時宜。

然而就趨勢來看,節氣仍舊扣準溫度年循環的節奏,例如今年一月的兩波寒流就是出現在「小寒」與「大寒」之間。

節氣是計算日子的一把尺,提醒農民趨吉避凶

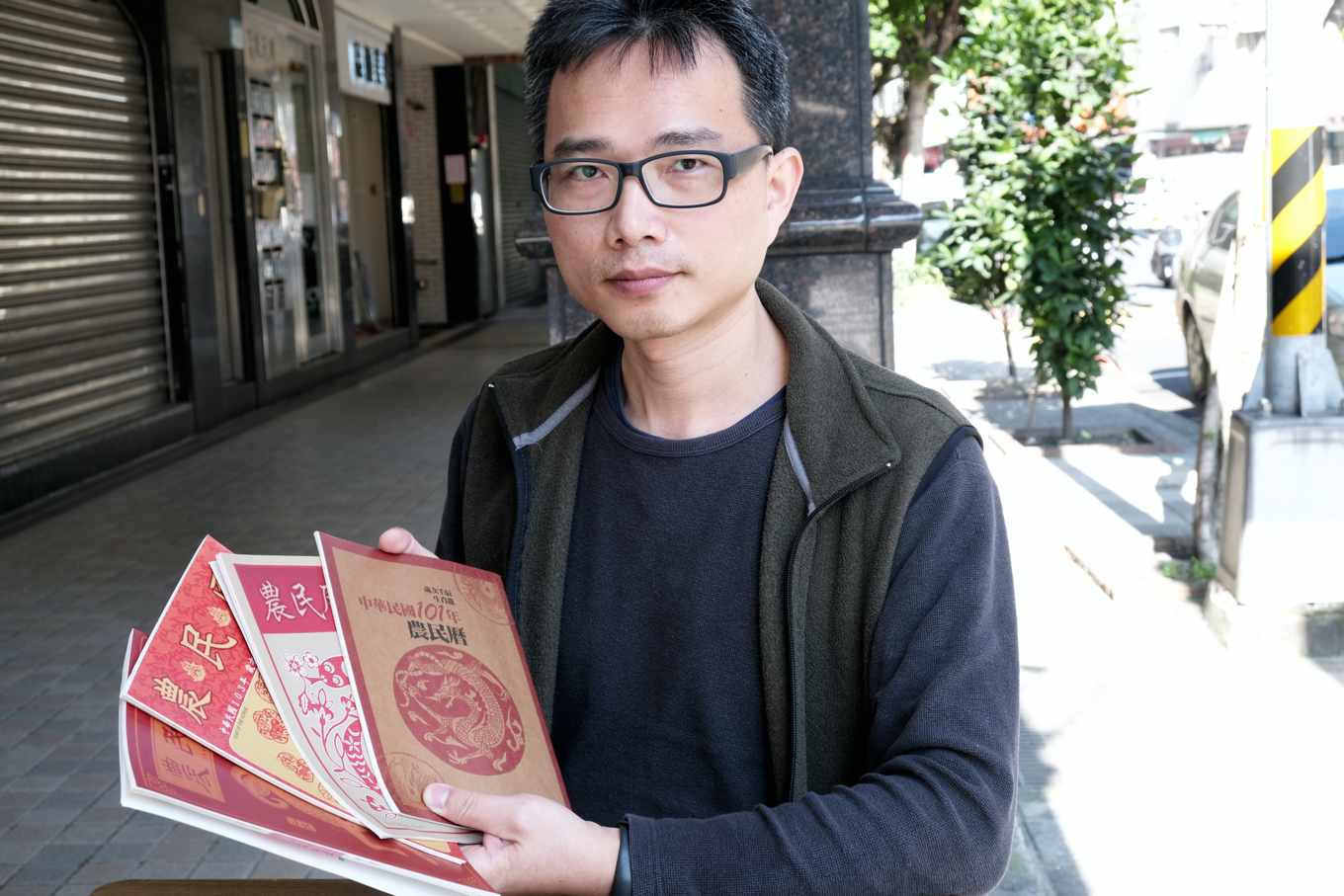

林和駿的博士論文探討農民曆廿四節氣的意涵,他說廿四節氣是計算日子的一把尺,或可說是陽曆的刻度,每個刻度都有自己的名字,其來源除了標示天文因素的二分二至外,還借用四季的名字,即立春、立夏、立秋和立冬。

這八個天文點固定後,其餘十六個節氣刻度中有十四個與氣象有關,像是大寒、穀雨、白露、霜降,另外兩個則與物候有關(小滿、芒種)。

「古代僅握有政治權柄的人可以頒布每年的曆書,它讓國家能夠更精確統治轄下百姓,推行政策能依時有據,農民也能依時耕作。」林和駿說,節氣詞的內容提醒農事的階段及天氣現象,除了依時耕作外,也可以避開不利農事的節氣。

林和駿指出,節氣名稱充滿「提醒」的意味,而且由弱增強:小雪、大雪;小暑、大暑;白露、寒露、霜降。他認為農民曆與其說是行事準則,更不如說是「防災寶典」,先人將觀察到的天氣規律性巧妙地設計在節氣名稱中,提醒農民趨吉避凶。

廿四節氣中僅部分適用於台灣

那麼,源於黃河、渭水流域的這套曆法,也能讓台灣農民趨吉避凶嗎?

林和駿找出節氣發源地的中國古都氣象資料後,與台灣東西部六個地方(北、花、宜、東及台中、高雄)的氣候進行比對,發現氣溫的寒暑節奏與節氣詞的描述相似,但有許多超過檢定標準的 ±7日,對農民並不適用。

就細項來看,小雪、大雪等節氣就不適用於台灣,主要因為台灣平地罕有降雪的機會;因為受到太平洋高壓影響,因此台灣最熱的時間點是小暑而非大暑;至於小寒、大寒、榖雨、清明、處暑、白露、寒露等則適用。

與台灣地區(右)的氣溫與雨量年循環比較。(林和駿提供).jpg)

廿四節氣通醫理,人為小宇宙、天地為大宇宙

其實,農民曆來到台灣後,也曾因為台灣的天候狀況,而有廿四節氣的「應用版」。

中國計日的方法除將一年分為廿四節氣,每個節氣的 15 天再依天干地支來排列。以今 (1) 日為例,就是大寒庚辰日,明天則是大寒辛巳日。

黃河流域沒有梅雨,這個影響雨量甚鉅的因子未被考量在節氣中,但台灣人長期觀察氣象,關於梅雨季節的預估有「芒種後逢丙日入梅,小暑後逢未日出梅」的說法。按此說法,今年的梅雨季會在 6 月 7 日開始,7 月 10 日結束,希望這長達一月餘的梅雨能夠把台灣枯渴已久的水庫、河川「下好下滿」。

中醫也會運用到廿四節氣,氣功將人體的二十四椎骨與二十四節氣相對應,體現人為小宇宙、天地為大宇宙之觀點。譬如三伏天的灸療日,分別為夏至後的第三、第四個庚日及立秋後第一個庚日。

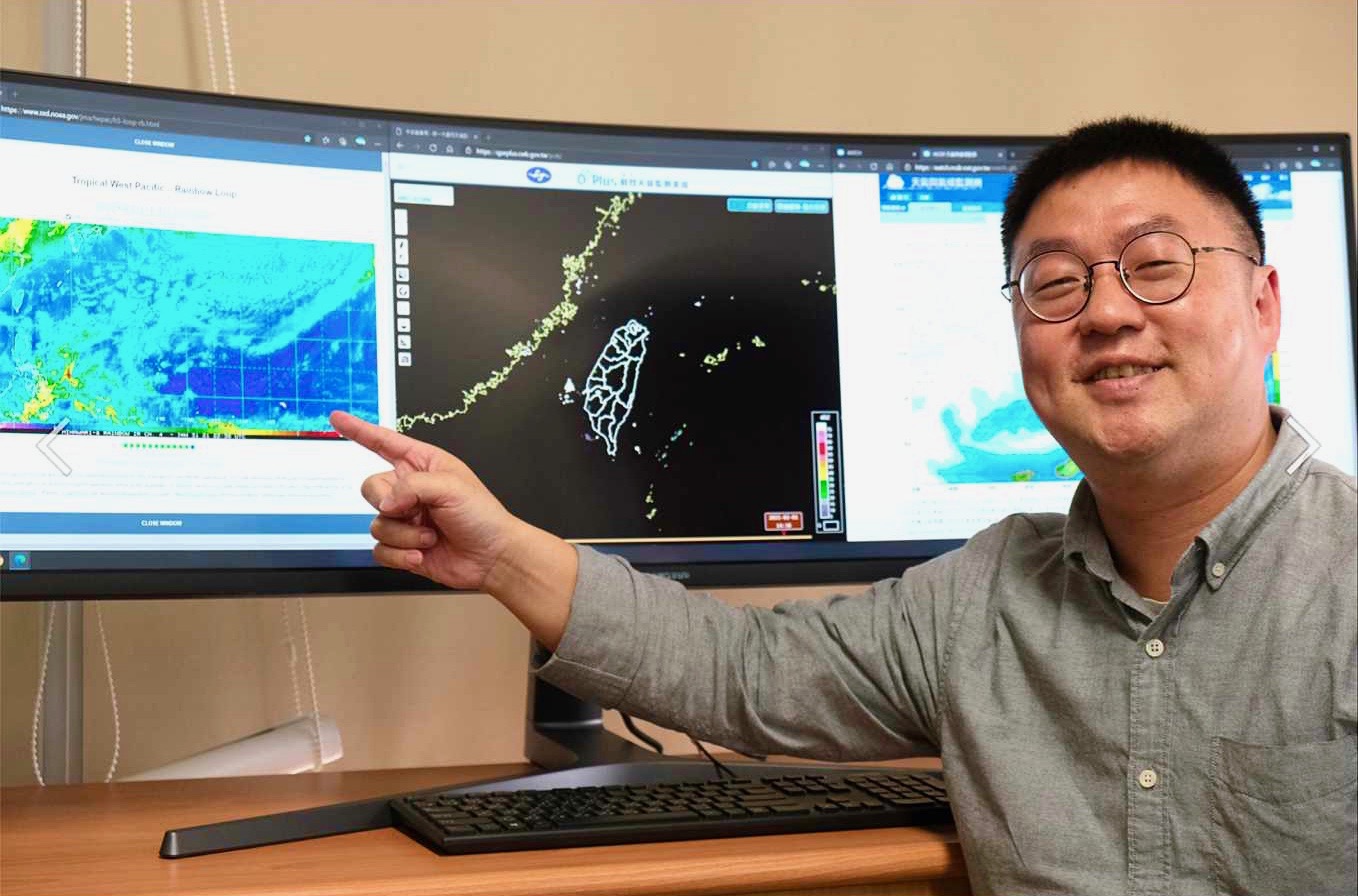

氣候變遷研究員陳永明指出,政府也曾考慮制訂「國民生活曆」,讓民眾知道何時該吃仙草、何時該曬冬衣,可以像日本諸多「民俗祭」一樣,帶動商機。「出發點是好的,但是從氣象來說很難做。」陳永明說,民眾需要知道氣象改變與生活的關係,只要看氣象預報就好,不可能按表操課,規律地制訂「生活曆」。

台灣是否能制訂自己的農民曆?專家:不容易

既然廿四節氣並不完全適用於台灣,那麼我們不是該制訂自己的農民曆嗎?

陳永明坦言,「非易事也!」首先,氣候是動態的,地域、物種等元素都複雜,加上台灣農業太發達了,不少農民還會為了不要跟其他人的收成期重疊而做產期調整,因此訂定一套普及的農民曆是勞而無功。

倒是站在防災的立場,農委會與國家災防中心已著手合作,訂立「作物防災栽培曆」,將廿四節氣結合作物常見災害、生育階段、臨界致災條件及防減災策略等訊息,製作成實用的線上版曆書,供民眾下載參考。

陳永明說,雖然農業栽種有許多細節無法全數涵蓋在栽培曆中,例如彰化的葡萄跟埔里的就不一樣,但因為氣象資料庫中已經累積許多大數據,假以時日,一定能夠做出每個縣市、每個作物的防災栽培曆,作為農民更好的參考依據。

.jpg)