離岸風電是全球進行式,但台灣因選址造成環境及漁業衝突,爭議不斷。日本近年也積極推動離岸風電,今(5)日,台灣媽祖魚保育聯盟、蠻野心足生態協會、再生能源推動聯盟、海能風電舉辦座談,邀請日本漁民、學者交流。

福岡市漁業協會副理事長半田孝之指出,日本離岸風電仍在起步,鮮少看到離岸風電與漁業合作的正面案例,他認為,若案場避開經濟漁場,或設於廢棄漁場,並與漁民先溝通,應有共榮可能。

日本政府推離岸風電,2030預估達總發電量的 1.7%

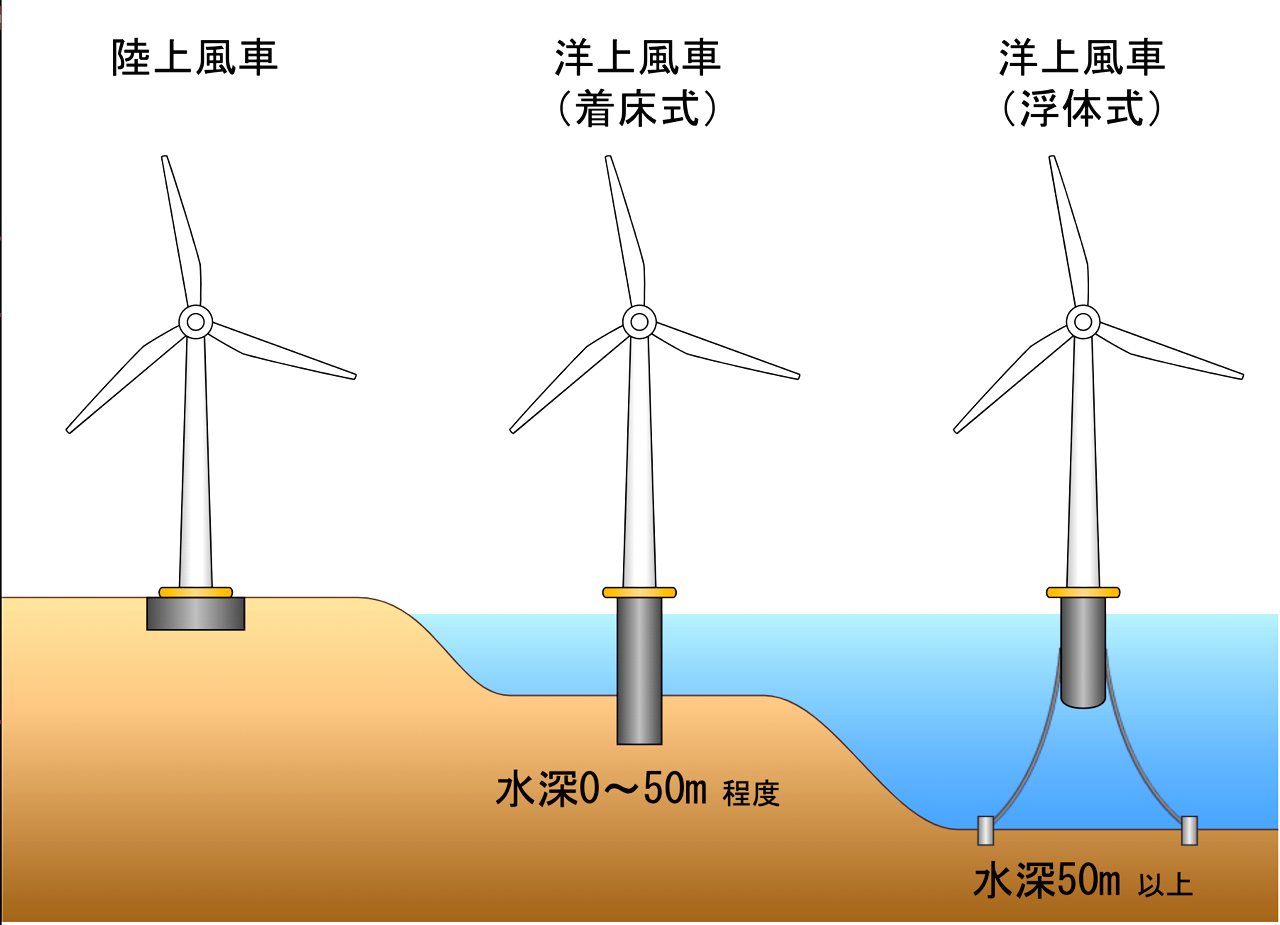

根據《科技發展觀測平台資訊》,日本政府於 2018 年提出「2030年再生能源總發電量達 22% 至24% 」的目標,其中風力發電目標為 2030 年達總發電量的 1.7%,相當於 10 GW發電量,其中6 GW為固定式離岸風電,4 GW 為浮動式離岸風電。

日本風能協會 (The Japanese Wind Power Association, 簡稱JWPA) 則預測,2050年時將可達到總發電量 10 % 的目標。

《再生能源資訊網》指出,2018 年 11 月,日本政府通過關於海洋再生能源發電設備建置之促進海域利用相關法案, 2019 年公布 4 處具有離岸風電發展潛能之海域,包含秋田縣能代市、三種町及男鹿市沿岸、秋田縣由利本莊市沿岸、千葉縣銚子市沿岸及長崎縣五島市沿岸。

日本政府通過的法案中,針對離岸風電,提供五大支持性措施,包含允許風電場營運商租用選定的場址30年;劃定可以開發離岸風電的「推廣區」;招標過程建立明確的規則;保障企業的區域開發權;促進擴大應用領海的資源,不再限於港口地區發展再生能源,因為港口地區常因當地法律、居民反對而面臨挑戰。

日本經驗:風電若避開經濟漁場,應有機會共榮

蠻野心足生態協會創會理事長文魯彬指出,台灣和其他國家都想發展綠能,但離岸風電讓台灣西海岸的漁民、白海豚,面臨生活與生存的挑戰,尤其白海豚的棲地是漁場、工業密集開發區,伴隨開發,白海豚更是岌岌可危。

半田孝之表示,日本的漁場都在沿近海,並無陸域魚塭,更無漁電共生,不過,日本的離岸風電案場剛起步,他目前參訪還未看到離岸風電與漁業完美結合、兼顧里海的正面案例。

半田孝之曾前往北海道、秋田縣,考察離岸風電。他分析,沿近海漁民與遠洋漁民對離岸風電的看法不同,遠洋漁民對離岸風電多採正面態度,但沿近海漁民則不然,因離岸風電設置後可能影響漁場、漁獲量,部分沿近海漁民持保留或反對態度。

但半田孝之認為,目前日本離岸風電案場的資訊是公開的,設置前也會和漁業團體、漁民先溝通,而以日本的漁業狀況來說,只要離岸風電案場選址,避開定置漁場、一支釣的經濟漁場,「離岸風電與漁業,應該是可以共存發展的。」

文魯彬表示,離岸風電、漁業及生態保育應可找到三贏的方案,但對比日本,台灣多是工業佔上風。

浮動式風電與固定式風電,對漁業環境衝擊不同

台灣目前設置的離岸風電為固定式,日本發展的離岸風電則要發展固定式和浮動式。近畿大學名譽教授日高健認為,離岸風電與漁業的協調是重要課題,雖然相關文獻正陸續發表,但研究與實踐仍有一段距離。

例如:風電的基座附近設置人工魚礁、吸引魚群後,也可成為漁場,不過若是固定式風機,海底環境勢必會改變,「那就要設置禁漁區」,甚至改變漁法。

日本的離岸風電尚在起步階段,日高健對於離岸風電持正面態度,他以大阪關西機場為例,大阪關西機場設置在海上,機場附近有許多禁漁區,且設置的階梯式護岸也會有很多魚群靠近,「只要做得好,魚群是有可能增加的。」

浮動式風電下方有魚群聚集,但還可以更多

半田孝之也表示,他參訪看到的浮動式風機案場,大多與經濟漁場不衝突,有的甚至在廢棄漁場,而浮動式風機下方、連接基座的鎖鏈會有魚群聚集,且並未限制漁民進行一支釣,不過若能有更多魚群聚集,會更有經濟效益。

半田孝之所在的福岡,接下來沿近海也可能設置離岸風電。他坦言,福岡漁民並不看好選址的風電效益,而日本的沿近海養殖未來若想與離岸風電結合,初期需要政府補助才可能推進,且考慮到當地海域缺鐵,福岡市政府也規劃在明(2026)年補助,投放鐵屑、以利於建立人工魚礁。