餐桌上的鮪魚生魚片,竟摻著外籍移工的血汗?台灣人權促進會與日本人權組織 Human Rights Now 歷時兩年研究發現,部分台灣捕撈鮪魚漁船的外籍移工在嚴苛環境中超時工作,甚至遭限制行動、恐嚇及威脅。

日本是台灣鮪魚最大出口國,兩國人權組織認為,不只政府要跨國合作,也需讓鮪魚供應鏈的所有企業、消費者理解移工處境,共同促成改變。

每三片鮪魚生魚片,就有一片來自台灣

小小多山的台灣,擁有上千條遠洋漁船,是全球遠洋漁業的佼佼者,公海漁撈實力在全球名列前茅。遠洋漁業年產值約 400 億元,其中產值最高的是鮪魚,年出口額約 7 億美元。FAO 統計顯示,全球約三分之一的鮪延繩釣漁船掛籍臺灣,鮪延繩釣年產量約 20 萬公噸,等於全球每三片生魚片,就有一片來自台灣的遠洋船。

日本為全球鮪魚消費大國,根據漁業署資料,2024 年,台灣漁船捕撈的鮪魚中,生魚片等級者有 85.5% 銷往日本,鮪魚的漁業營收更有 93.5% 來自日本市場,遠超越南、泰國等其他市場。

日本是台灣外銷鮪魚最大客戶,美味卻靠移工血淚成就

鮪魚供應鏈綿長,遠洋漁船上移工多來自印尼,經仲介招聘至台灣漁船工作,船東負責監督、安排捕撈工作,漁獲多在海上進行轉運,或在離岸加工中心處理,加工區域可能在印尼、泰國、越南等地進行,最後再運至日本,品質檢查、分切後進入餐飲、零售通路,再登上餐桌。

因遠洋作業時間長,且封閉於大海作業,人權問題層出不窮。去(2024)年,台灣人權促進會(以下簡稱「台權會」)與銪富號漁工共同揭露,船東惡意積欠 15 月薪資,而後發現裕順 668 號漁工也遭遇同樣狀況。

台權會秘書長施逸翔指出,與多位漁工深度訪談後,發現遠洋漁工的工作及生活環境嚴苛,面臨困境包含延遲發薪、欠薪、抵債勞務、超時加班、行動限制、孤立、恐嚇及威脅等。

移工被欠薪、無法通訊,護照被取走靠岸無法下船

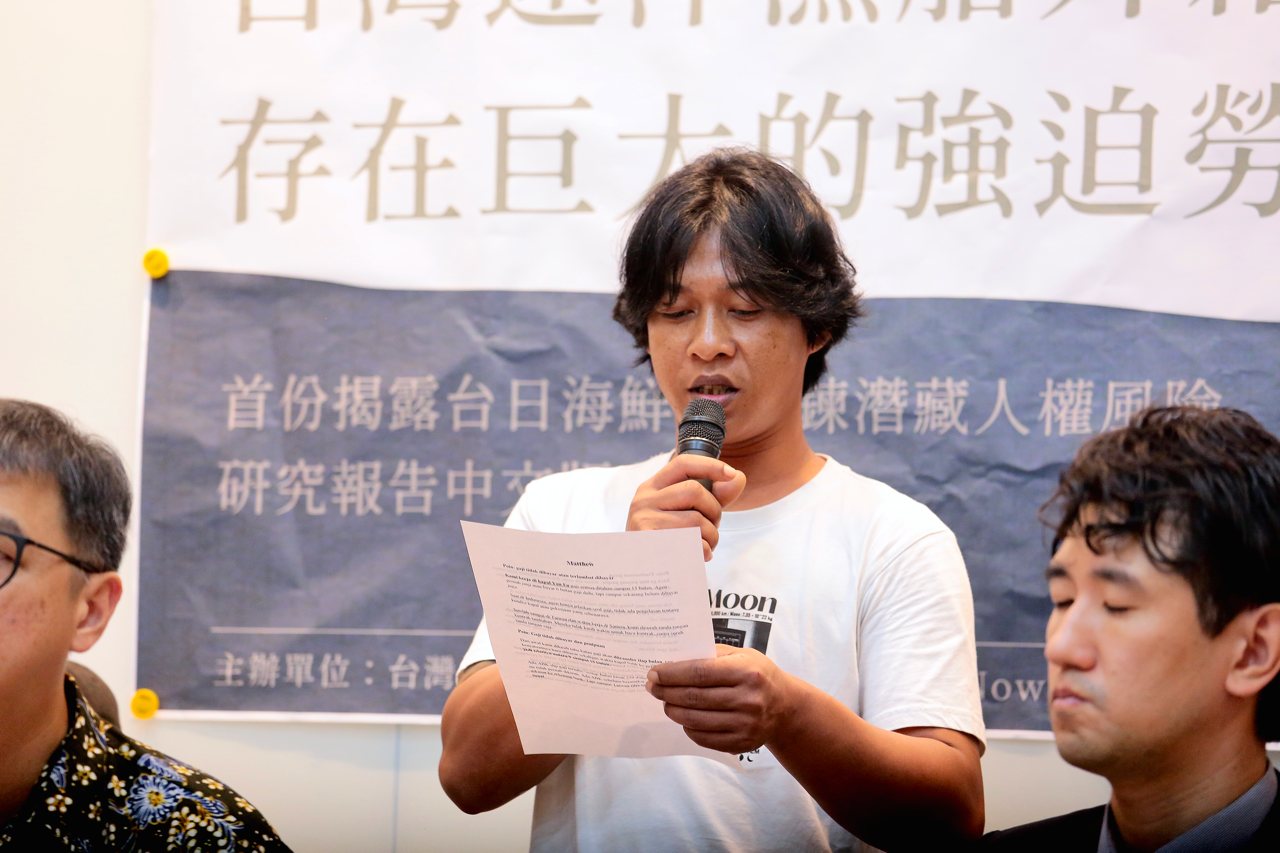

四名曾在銪富號工作的漁工向外道出面臨處境,移工 Matthew 在印尼簽約時,仲介僅告知薪水,對於工作內容隻字不提,簽約時議定每月支付薪水,船東甚至承諾先支付 6 個月薪資,但現實卻是,每年遠洋漁船靠岸時才一次付清工資,薪水往往積欠 9 至 15 個月,有些議定每月轉帳,卻未執行,導致漁工家中經濟陷入難題。

移工 Dias 的薪水同樣沒有按時撥付,船東不斷告訴他:「繼續工作可以加薪」,他不敢不從,因為有移工因表現不佳而被遣返。此外,他在手頭緊時,曾向船東借款 200 美金,因害怕仲介、船東苛扣薪資和證件,這一借竟讓他無法停止工作,也無法清償欠款。

移工 Astanu 的護照被船東拿走,他身邊只有護照副本,同船移工均是如此,許多移工也因非持有護照正本,在靠岸時無法下船。有的移工還被取走戶籍膽本、畢業證書等,直到回印尼時,仲介才願意歸還。

Astanu 更表示,在船上沒有 Wifi,出海期間對外完全失聯,僅能在靠岸時聯繫家人,有移工在數個月後才知道父親過世,更錯過了趕回家、見最後一面的時機。

生活環境惡劣,2024 年有 104 位移工死亡

移工 Julkifil 指出,漁船上的生活環境惡劣,移工只能睡在冰冷潮濕的地板上,床單更充滿跳蚤,海上工作粗重勞累,移工每天卻只能吃兩餐冷凍食品,長期營養不良下又超時工作,合約上雖寫每日休息時間有 8 小時,但實際休息往往只有 4 至 6 小時,有時更只有 2 至 3 小時。

Julkifil 還提到,曾有移工在切魚時受傷,傷口深可見骨,但船長僅做簡單處理、塑膠布包覆傷口,傷口包紮完,竟仍要繼續工作。施逸翔指出,2024 年,台灣的遠洋漁船已有 104 位移工死亡,今(2025)年目前則已累計 103 人死亡,顯見移工身處環境之險惡,時刻都處在生死關頭。

日本企業對移工處境不知情,日方也無法法規約束

移工悲慘的處境,鮪魚買家是否知情?Human Rights Now 企業與人權專員中川桃李指出,本次研究向 19 家企業展開問卷調查,其中 僅 7 家業者願意回覆,從答覆內容來看,企業理解遠洋水產品有極高的人權風險,因此設置稽查、稽核制度,並訪談移工處境,

但 Human Rights Now 認為,這些企業並未揭露調查範圍,以及有無公正處置,提供資訊仍顯不足。中川桃李進一步說明,調查結果中,僅 1 家企業對鮪魚供應鏈設有完整申訴制度,然而移工往往因為通訊設備不足,而無法即時申訴。

政府需跨國行動,鮪魚產業鏈、消費者亦需需充分理解

此外,日本企業對供應鏈上的移工處境並不清楚,都是透過書面資料來了解,7 家企業中僅 2 家願意和民間團體一同了解供應鏈中的人權問題,目前日本政府僅針對 IUU 提出《海產運輸管理法》,法規無法約束、改善人權問題。

遠洋漁工的悲慘處境,其他國家亦然。小川隆太郎表示,先前 Human Rights Now 也針對韓國進行調查,漁工同樣有人權問題,儘管調查結果公布後,有兩家業者展現誠意聯繫,但卻不見改善的實際行動。顯見,若想消弭問題,不只政府要跨國合作,供應鏈上所有企業,想用成品的消費者都必須了解移工處境,並有意識地參與行動。

台權會:台灣應先廢除聘僱雙軌制,稽查權宜船

小川隆太郎指出,韓國已有民代向國會提出相關法案,從這點來看,韓國已經領先跨出一步,但在人權上,沒有誰領先誰的道理,所有國家都需要建立起人權問責制度,而消費者能做的是,優先選購較無人權風險的水產品,並要求通路端調整採購策略。

針對移工現況及台灣目前法規,施逸翔說明,台灣漁工可分為境內和境外聘僱,有的遠洋漁工沒有入境台灣,因此無法適用《勞基法》、完全仰賴私人契約,但漁船若掛上台灣國旗,就應視為台灣國土的延伸,所有國境內的勞工都受國內勞動法規保障,政府消除強迫勞動的首要之務,便是制度性地廢除聘僱雙軌制,讓遠洋漁工也適用《就業服務法》及《勞基法》。

台灣遠洋漁船多為權宜船(註),船東雖是台灣人,但不見得掛著台灣國旗。施逸翔表示,權宜船靠岸時,港口國都有管轄權,先前台灣遠洋漁船「福甡 11 號」便是在南非開普頓港被扣留,政府絕對有政策工具可以管理權宜船,「不論國籍,任何台灣人投資的漁船,發生人權問題時,都會被歸因於台灣。」

權宜船(註),但最後沒有看見備註說明。