災後第 24 天,面對即將到來的風神颱風強降雨,災民繃緊神經。中央協調所今 (16)日宣布三階段多元避難方案,臥床病人與平房住戶優先撤離,若溪水持續上升則啟動家戶內的垂直避難。

雖然撤離工作應由縣府負責、中央協助,但目前中央實際上已全面「代管」撤離工作,村長有需求也直接向中央總協調官反映。花蓮縣議員楊華美表示,縣府有超過 200 名替代役,卻未派員協助村長進行撤離調查,反而從事掃街等日常勤務,顯示行政調度與危機意識的不足。

多元避難方案三階段,病人、平房與獨居者需撤離

氣象署綜合規劃組組長秦新龍指出,依照目前的預測路徑,風神颱風可能在 19 日至 21 日間逼近台灣東部,屆時花蓮縣萬榮、鳳林及光復等鄉鎮恐出現明顯降雨,局部地區甚至可能達「豪雨」等級,累積雨量將超過 200 毫米(已達需撤離標準)。

面對風神颱風(目前仍為熱帶擾動)可能帶來的威脅,中央協調官季連成表示,本次避難規劃依照居民的住宅型態與身體狀況,分為疏散撤離、收容安置與垂直避難三種模式,需疏散撤離 1308 人。

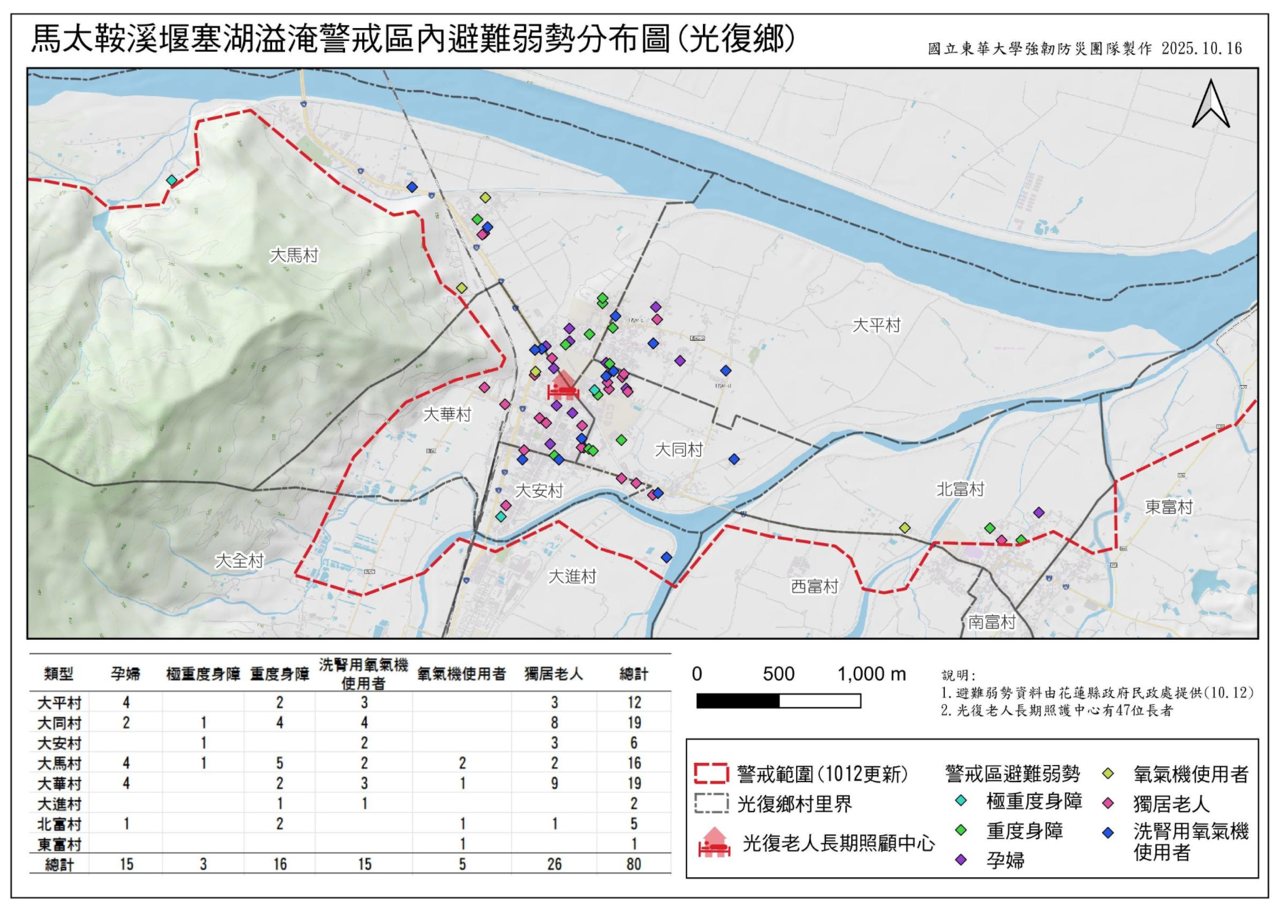

弱勢群體是第一階段撤離對象,包括臥床病人、重症、長照機構與洗腎患者,洗腎患者將就近安置於醫院,以確保醫療不中斷。第二階段則為平房住戶與獨居老人,也涵蓋現有收容所居民、旅宿業者安置的人數。至於擁有二、三樓建築的家戶,可以採取垂直避難的方式,就地上樓避險。

季連成指出,當中央氣象組發布累積雨量達 200 毫米時,將啟動第一與第二階段的疏散撤離,並透過手機 CBS 警報與廣播系統通知民眾。若馬太鞍溪水水位上升至堤防一公尺高,將啟動第三階段的垂直避難,屆時防空警報系統將以五秒長鳴、停五秒、連續九次的聲響提醒民眾立即上樓避難。

強化分流與警報機制

季連成表示,將動用九台遊覽車及五台中型巴士,協助民眾分批撤離至安全據點,包括大進國小、東富國小(廢校區)、太巴塱國小,以及馬太鞍、太巴塱長老教會等地。撤離民眾需前往集中地點搭配遊覽車或中型巴士,季連成強調,若有民眾拒不配合,將依《災防法》規定開罰。

同時,所有避難民眾皆須攜帶「避難包」,內含維生物資、貴重物品與個人藥品。季連成提醒,雖目前風神仍為熱帶擾動,但民眾應提前準備、密切留意警報訊息,避免臨時撤離造成混亂。

督導小組逐戶調查 多語廣播提升防災應變

為確保撤離行動具備強制執行力,中央協調所將編組由五人組成的督導小組巡迴家戶,成員包括鄉鎮長或村里長、縣府聯絡員、中央觀察官、消防人員及具開罰權限的警察。撤離時程將依氣象狀況彈性調整,初步規劃第一階段(臥床、重病等弱勢者)約於 18 日撤離,第二階段(平房居民、獨居老人)約在 19 日啟動,第三階段垂直避難則依防空警報指令實施。

由於名冊精準與否,關係到撤離與垂直避難的分流成效,督導小組將會同村長從今日起挨家挨戶調查,預計在今日下午或明日完成初步名單,掌握各戶的避難需求與安置方式。

此外,中央觀察官及村長今日將前往各村進行試播宣導。若廣播效果不佳,將由警察局及清潔隊的宣傳車巡迴播放,並安排專人以阿美族語及客語同步廣播,協助災民充分掌握最新避難資訊與防災警報。

撤離名冊調查不一,災民抱怨資訊混亂

根據《上下游》掌握,撤離名冊的調查在各村進行時遇到不少瓶頸。大華村村長曾天滄指出,許多災民對救災進度心生不滿,怒氣全發洩在他身上,甚至拒絕配合調查,他只能不斷宣導,強調「會有警察來強制執行」。

不過,也有村民反映未接到調查通知。大平村居民在群組中互相詢問,都說尚未被調查;大同村的鄭先生則表示,雖接到鄉公所來電通知撤離,但並不清楚「水平」與「垂直」兩種避難方式的差異,公所也未登記他的選擇。

相較之下,大安村的潘先生確認村長已完成撤離意向調查,但提到鄰居選水平撤離後十分擔心「被放鴿子」,因為先前楊柳颱風曾登記,卻遲遲未被接送,最後只能自行前往避難所。

防颱準備進度不一 沙包分配與宣導仍待加強

記者在現場觀察到,家戶的防颱工作正在進行中,不過部分區域的污泥尚未覆蓋帆布,進度顯得緩慢,而且現場施工順序略顯混亂——較低處的沙土已覆蓋,高處卻仍裸露。

協調中心表示,目前已製作約 9 萬個沙包,並陸續發送給災民。大華活動中心現場堆放了大量沙包,民眾陸續前來領取。不過,大同活動中心卻只發放一般物資,沒有沙包,工作人員也不知道有「發放沙包」一事。

中華路的鄭先生因沒有交通工具,只收到志工送來的少量沙包,表示不好意思再麻煩志工,「但希望能夠再有多一點」。另一位同樣住在中華路的林小姐則說,完全不知道可領取沙包的訊息,還向記者詢問領取地點。顯見相關宣導與分配仍需加強,確保防颱物資能真正送達每戶需要的居民。

縣長不現身、縣府溝通不良,專業意見難傳達

撤離工作原本應為地方專責、中央協助,但這次撤離決策數度大轉彎。縣府本強調需全部水平撤離,直到中央總協調官直接與村里長開會後,才拍板最後的「多元」方案,但過程來回拖延,原本規劃的避難演練完全來不及,只好直接拿颱風當「壓力測試」。

縣府內部人士透露,消防局擔心颱風強降雨,可能讓馬太鞍溪上游鬆動的土方轉為泥漿,甚至引發土石流、重擊住屋,因此主張 8000 多人均需水平撤離(離家避難),可惜行研處長陳建村未充分傳達專業評估,引發中央/地方之爭。

這位知情人士透露,縣府橫向溝通長期存在問題,局處的專業意見無法上達決策層,導致前線與指揮端資訊落差擴大,影響整體決策判斷。

議員:人事非專業任用,缺乏專業判斷力

中央直接代管花蓮撤離工作,也引發部分災民質疑「縣長到底在哪裡?」無黨籍花蓮縣議員楊華美指出,縣長徐榛蔚目前已離開光復,災區暫由代理秘書長饒忠擔任指揮官。她表示,具備實質決策權的「三長」——縣長、副縣長與秘書長——應該親自出席記者會,才有足夠權限與資訊對外說明,如今由行研處長陳建村擔任發言人,但並不具決策效力。

楊華美進一步批評,花蓮縣府行政體系長期存在「人事非專業任用」問題,她舉例指出,農業處長陳淑雯原為徐榛蔚擔任立委時的機要秘書,專長在行銷並非農業;代理秘書長饒忠曾是環保局局長,後來代理教育處處長,現為地政處處長,兼代秘書長;陳建村在接任行研處長前,則為原民處處長。

楊華美直言,種種以「聽話的人」或「保護團隊」為優先的非專業任用,使得縣府在面對重大災情時,缺乏專業判斷與即時應變能力,更不清楚地方需求,所以無辦法精準投放人力、物資,讓救災過程「亂七八糟」。

議員:縣府行政調度與危機意識不足

楊華美表示,一開始的 923 堰塞湖災情,中央與地方政府都難辭其咎。中央在預防與風險告知上有明顯疏失,未「充分且負責任地讓百姓知道風險有多大」,且直到 9 月21 日才通知地方需撤離 8000 人,時間的確過晚。然而縣府在接獲中央指示後,也可以主動請求支援,而不是以「時間太緊、來不及執行」作為理由卸責。

這樣的對抗心態,也一路延續到本次颱風撤離計畫,縣府遲遲不簽發撤離計畫,不但導致演練計畫泡湯,更讓災民無所適從。楊華美評論,縣府作法可能也是一種「賭氣」心態,「認為你既然要代管,我就給你一個困難。」

她也質疑,縣府明明有超過 200 名替代役,卻未派員協助村長進行撤離調查,反而從事掃街等日常勤務,顯示行政調度與危機意識不足。楊華美呼籲,「光復災民不要太善良了」,對於颱風避難有任何不清楚的地方,「每個人都可以打電話去縣府,要求他們說明白。」

延伸閱讀:

馬太鞍 1015》颱風撤離計畫急轉彎,垂直水平看狀況,年邁村長扛責太艱難(Day 23)

馬太鞍堰塞湖災情系列報導,請點選這裡