文/上下游特約記者黃福惠、記者林慧貞

「xx蔬菜被檢出多種禁藥」、「xx水果驚見禁藥」,每當有蔬果被檢出不得使用的農藥,常見媒體報導如此下標。雖然同樣是「不得檢出」,意義大不同,有些農藥是因會對環境與健康造成負面影響而禁止使用,有些則是某些農作物種植面積不大、產量不高,農藥廠商不願針對這類「少量作物」投入資金進行評估與申請登記適用,導致這類少量生產的特定作物面臨無藥防治病蟲害的困境。

有鑑於此,農委會農業藥物毒物試驗所昨天召開記者會發表「農藥延伸使用評估制度」的推動成果,因為這項制度,讓農民種植各類少量作物,如黃金果、榴槤蜜、薏苡、紅棗、風茹、香水蓮花等,在遭遇病蟲害肆虐時,可以使用政府推薦的安全農藥防治,也保障消費者安全。

解決「少量作物」用藥問題,推動「群組化農藥延伸使用」

農委會農業藥物毒物試驗所所長費雯綺表示,國內每年農藥違法案例,高達八成是使用未登記農藥,這是因為台灣的農藥採用登記制:「一藥劑對應一作物及一有害生物」,由農藥廠商向農委會申請登記,但缺乏商機誘因的「少量作物」,或是較次要的害蟲,廠商不會申請登記,部份農民就會面臨沒有防治藥劑的困境。

例如可使用在番茄的農藥,同列茄屬的茄子卻無法使用。但種茄子的農民,有防治病蟲害需求,就偷偷使用;以致國內每年農藥違法案例,高達八成是使用未登記農藥。

農委會動植物防疫檢疫局定義,「少量作物」指年產值低於5億元或栽培面積低於2000公頃作物;目前台灣228種作物中,只有64種是主要作物,其它都是少量作物。以蔬菜為例,國內食用蔬菜就有30多種,使用農藥數十種,若每種都要試驗訂殘留量,至少得花十數年、四億以上經費。

為解決此一困境,防檢局在2009年開始推動「群組化農藥延伸使用」,依照藥效試驗、藥害試驗、殘留試驗等三個評估方式,將屬性相近的作物,歸為一個群組,選出受害程度較高、防治困難的作物,作為該群組的代表作物,只要代表作物通過農藥測試,整個群組都可延伸使用。

舉例來說,以「其他皮可食水果」群組為例,做殘留量試驗時,殘留風險較高的草莓或葡萄就是代表作物,一旦通過,群組中的蓮霧、楊桃、藍莓等31項作物,都可延伸使用。

費雯綺說,由於國內大多數是小農,農作物生產從豐產、優質逐漸轉變為新穎及養生,因此衍生出許多在地特色的農產品,如黃金果、榴槤蜜、薏苡、紅棗、風茹、香水蓮等。然而台灣屬於亞熱帶氣候,環境適合病、蟲、蟎、草等作物病蟲害的繁衍,而少量新興作物因引進時間短或種植面積零星,往往缺少已登記的防治藥劑可供選用,以致農友為確保收成,容易因為使用未推薦藥劑而違反農藥管理法規。

為解決少量作物無藥可用之困境,防檢局也希望透過「農藥延伸使用評估制度」,緩解少量作物缺乏病蟲害防治用藥的問題。

至於這項制度如何運作?費雯綺表示,首先由縣市政府、農會或農業改良場等相關單位,就地區性新興作物面臨哪些病蟲害,提出用藥防治需求的申請,藥毒所即依據「農藥延伸使用評估標準作業流程」,分別由有效性及安全性評估小組的多位專家,針對藥效、藥害及安全採收期等項目,依據國內外相關試驗報告,並考量台灣氣候環境與耕作制度,歷經1-3個月的時間,完成延伸使用範圍的綜合評估,提出妥適的農藥種類及使用方法。之後並經農藥技術諮議會的委員審查,通過後即可公告供農友使用。

推廣安全性高的生物農藥

除了推動「農藥延伸使用評估制度」,這兩、三年來,藥毒所開始大力推廣安全性高、沒有殘留風險的生物農藥。費雯綺說,生物農藥若能大幅推廣,並配合其它防治方法交替使用,落實病蟲害整合管理策略,將可減少化學農藥的用量,並有效降低病蟲害發生抗藥性。

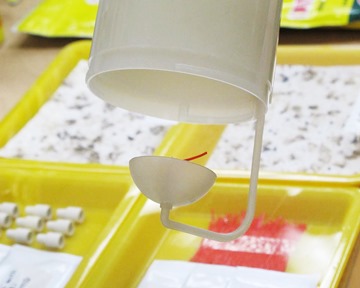

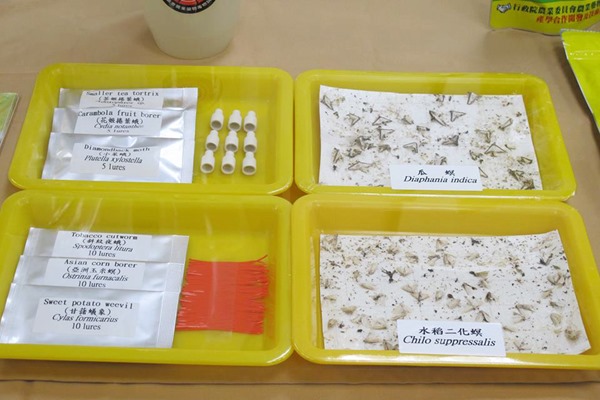

相較化學農藥是以藥劑去毒殺蟲害,生物農藥則否,例如,以人工合成的費洛蒙氣味誘捕害蟲,就是一種生物農藥的做法。費雯綺說,過去生物農藥在台灣主要為有機農業所採用,使用量僅佔台灣農業約2%,藥毒所期待在防檢局與各試驗改良場所的推廣下,生物農藥能逐漸替代化學農藥的用量。

目前已於藥毒所登記的生物農藥商品共117件,以「微生物製劑」佔67%為大宗,菌種包括蘇力菌、枯草桿菌、木黴菌、純白鏈黴菌等;其次是「生化製劑」佔31%,包括昆蟲性費洛蒙、勃激素、細胞分裂素等;剩下來的是「天然素材」佔2%,包括苦茶粕、苦參鹼。

這些生物農藥的有效性一點都不輸化學農藥,卻更安全。藥毒所研究人員以蘇力菌為例指出,高麗菜的種植已經能用這種生物農藥來做栽種全程的病害控管,敏豆等豆菜類也很合適。

費雯綺提到,台灣的農業改良場和學術研究單位所研發出各式本土菌種的微生物製劑,由於是本土環境自然存在,對環境影響小,因此登記審核的流程速度較快;但如果是進口的菌種,就必須審慎評估對於本土環境可能的危害。

業界呼籲,儘速建立「處方箋」制度

雖然農委會為了解決少量作物用藥不足的問題,推動「群組化農藥延伸使用」政策雖,解決125項作物、78項病蟲害缺乏藥劑的問題,但許多農民、業界人士都呼籲,農委會應儘快建立「處方箋」制度,遏止藥商和農民胡亂用藥。

雲林縣東勢果菜生產合作社長期致力於紅蘿蔔外銷,合作社統一幫農民購買肥料、農藥,還找代噴業者噴農藥,把關品質。理事主席王文星強調,農業要走向「安全用藥」,農民、藥商、政府都有責任,農委會應建立類似藥局的「處方箋」及「藥劑師」制度:藥商必須取得一定執照,在處方籤上詳細列出推薦用藥、使用在何種作物,農民親自在處方籤簽名,責任歸屬才會清楚。否則,延伸用藥,可能只是讓農藥不合格率下降,對國民健康是否有幫助,恐大有疑問。

http://pesticide.baphiq.gov.tw/web/LawsDetailView.aspx?law_code=1&sn=68

先去看看法規是怎麼規定農藥標示該標列什麼資訊,然後”真的”去買一罐”合法農藥”來看看吧! 不用一昧的指責主管單位怠惰

沒有了解法規的修改怎麼會了解主管單位是怎麼個怠惰呢?

何況不敢以真面目見人的人!

總比放了一張偽農藥的照片來誤導其他人是合法農藥標示來的好,還是說您連農藥真偽都不會認,那也就沒必要出來誤導一般民眾了。

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/t1.0-9/10616391_749042591823497_8782142708702606590_n.jpg

這是你所謂的”合法農藥”嗎?

百足之蟲死而不僵。