黑豬肉香甜、口感Q彈又緊實,品質好眾人皆知,但你知道嗎?養黑豬投資的時間成本通常比白豬多2個月到半年以上,隨著進口白豬大量引進、快速成長的禽畜產品掛帥,如今黑豬佔整個養豬產業不到10%,早期許多珍貴的本土黑豬種更逐漸從農戶的後院消失。

屏東內埔、竹田一帶卻很特別,境內豬農清一色只養黑豬,不養白豬,數十年來如此堅持,8年前學者深入研究發現,當地豬農飼養的黑豬基因很特殊,能夠自成一格,當地是重要的六堆客家聚落,客家文化和客家人的保守性格,讓六堆黑豬的純度得以延續,除為台灣保留重要種原,更可能作為對抗進口豬肉的利基。

-660x429.jpg)

本土黑豬原有3種 如今國家級保種只剩1種

大約300多年前,中國福建、廣東一帶先民帶來身形較小的黑豬,落腳台灣各地,據日據時期台灣總督府調查,當時本土黑豬主要有3種,分別是台北雙溪一帶的「頂雙溪豬」、桃園一帶的「桃園豬」以及美濃一帶的「美濃豬」。

本土黑豬耐粗食,可以食用農作生產剩下的番薯葉、香蕉莖,但因為黑豬生長效率慢,至少得飼養1年以上才可達到上市體重120公斤,因此日本政府大約在1897年先後引進盤克夏種豬、約克夏種豬等進口白豬,和本土黑豬雜交,進行品種改良。

這三個本土黑豬品種隨環境變化、進口白豬大舉引進,逐漸消失不見,美濃豬更因遭外來種基因入侵、口蹄疫、美濃水庫保護區等因素而被棄養,目前只有桃園豬被納入「國家級保種種原族群」,極少量保留在農政單位和養豬戶手中。

基因獨特 「六堆黑豬」誕生

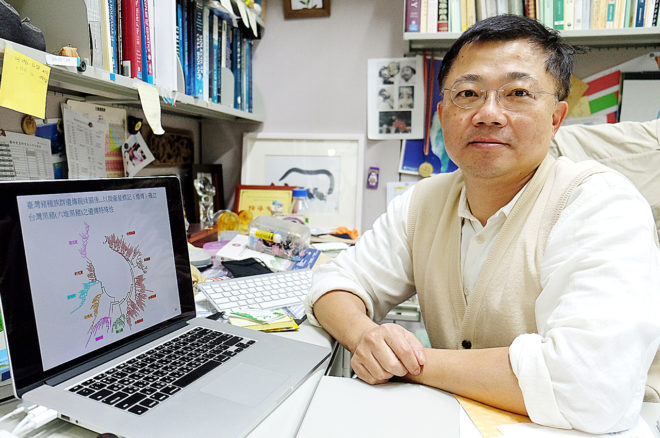

台大動物科技系教授朱有田7、8年前為了研究桃園豬的起源,展開全台調查,結果意外在屏東內埔、竹田一帶發現特有的本土黑豬,他說,「這類黑豬粒腺體的DNA序列和桃園豬很不一樣,主要來自中國華中、江海一帶,被移民到此的客家人隔離飼養,慢慢演化成特殊品種,因當地是重要的六堆客家聚落,和當地豬農討論後,決定取名為『六堆黑豬』。」

相較桃園豬,六堆黑豬算是本土黑豬中,不少豬農還在飼養的豬種。屏科大客家文化產業研究所所長曾純純表示,「屏東內埔、竹田一帶能保有六堆黑豬,和客家人傳統、保守性格有著很大的關係。」

曾純純說,白豬飼養時間雖然只要半年,但市場價格起伏大,黑豬投入較多時間成本,但價格相對穩定,因此雖然1960年後期政府大力推廣養白豬,屏東六堆聚落多數客家豬農因為族群性格仍繼續養黑豬。

屏東六堆客家豬農堅守黑豬

黑豬耐粗食,不太吃飼料,客家人養黑豬習慣拿農作剩下的菜葉、香蕉莖等餵食,屏東第三代豬農謝旭忠說,早期阿公就直接在住家和廁所間的空地養幾頭黑豬,家裡剩多少菜就給豬吃,雖然飼養規模被限制了,但他發現,「黑豬吃剩菜,排便可當作物肥料,農作物成熟可供給人吃,人再提供剩菜給黑豬吃,這樣的循環非常環保。」

同是屏東第三代豬農的溫有庭則回憶道,他祖父輩不僅養黑豬,還得賣豬,「早年屏東一帶豬農都喜歡養十多頭黑豬後,邊趕豬、邊賣豬,翻山越嶺,有時候路途上遇到喜歡的豬也會買下,就這樣邊趕、邊買、邊賣,可以從屏東內埔走到恆春。」

此外,六堆黑豬抗病性強,當1997年口蹄疫肆虐全台養豬場時,唯獨黑豬屹立不搖,挺過一役,也是當地豬農決定繼續飼養的原因之一。

結合飲食與生活 六堆黑豬延續客家文化

六堆黑豬的保留和客家文化也息息相關。溫有庭說,豬農拜的神叫「姜太公」,拜神一定得用黑豬拜,而且是全豬祭拜,不能「去頭去尾」,所以飼養黑豬時不能把尾巴剪掉,而是保留下來,好供奉神明。

曾純純也提到,客家人在年節、結婚、當兵、春祈、秋報都會拿三獻禮和黑豬祭拜,以全豬進行「完神(對神明一年來的保佑表示感謝)」,此外,客家俗諺常說「貧窮莫斷豬,富貴莫斷書」或「耕田愛畜豬,養子愛讀書」等,顯見養豬和讀書在客家人生活中的重要性。

不僅如此,曾純純說,客家飲食文化和黑豬脫離不了關係,客家大菜「四炆四炒」,像薑絲炒大腸、酸菜豬肚湯、封肉、豬肺炒木耳等,幾乎都是採用豬的部位料理。黑豬的存在,幾乎成了六堆客家文化延續的指標。(繼續閱讀請點選這裡)

跟蘭嶼的豬眼神相對時,發現一種很特別的靈性能力可以一眼看穿人的品性,不曉得是因為牠們活在大自然裡的關係還是品種的問題?