繼去年台南鹿耳門在一隻東亞家蝠上發現全球首例的「新型麗莎病毒」後,農委會防檢局近日又宣布在雲林發現另一案例,經檢驗確認兩者病毒基因相似性高達九成以上,又因該病毒與狂犬病病毒為同一親緣群(Phylogroup 1)麗沙病毒,有人畜共通感染風險,防檢局也提醒民眾要避免與野生動物接觸,以免受到感染。

新型麗莎病毒與狂犬病毒有親緣性

對於此次「新型麗莎病毒」的檢出,防檢局副局長施泰華指出,是從一隻死亡的東亞家蝠上驗出,該隻蝙蝠是雲林縣動植物防疫所員工在雲林縣斗六市所拾獲,4月12日時先送至屏東科技大學初篩實驗室做確認,後送農委會家畜衛生試驗所進行檢驗,兩日後結果出爐,其核蛋白基因與去年台南首例相比對,發現兩者檢出的新型麗沙病毒基因型相似性高達98.7%,代表屬於同一型的「新型麗沙病毒」。

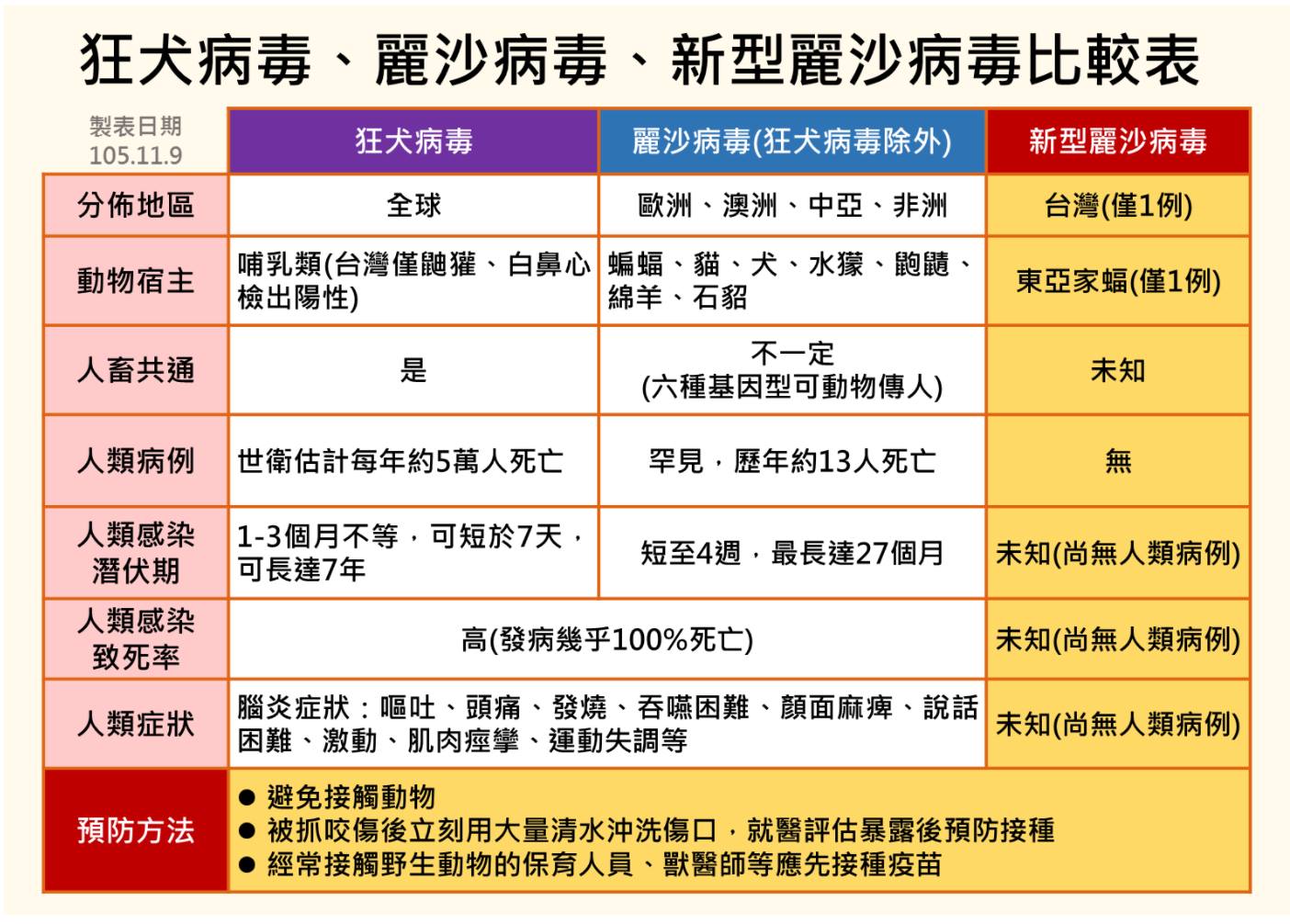

至於新型病毒有何影響?施泰華解釋,現存的麗沙病毒共分3類基因親緣群(PhylogroupI、PhylogroupII及Phylogroup III),大眾熟知的狂犬病病毒Rabies Virus(RABV)是屬於第一類第1基因型麗沙病毒;而此次驗出的新型麗莎病毒則與第一類第4基因的Irkut Virus(IRKV)有79.0-80.6%的相似度。

雖然蝙蝠感染新型麗沙病毒是個案,目前亦沒有人類感染案例,不過東亞則有IRKV感染致死案例,因此新型病毒到底是否會造成人畜共通傳染,其病毒的發病率、致死率和影響都尚待研究。

全球兩個首例均來自台灣 有人畜共通感染風險

不過目前兩例新型麗莎病毒都來自台灣,病毒從何而來?施泰華表示,這部分尚待確認,初步只能判定病毒非外來途徑感染,可能存在本土一段時間,近期才發現,家畜衛生試驗所也正撰寫相關報告投稿給國際期刊,進一步發布台灣案例與病毒供國際研究判讀。

防檢局也指出,麗沙病毒雖不是法定動物傳染病,但有人畜共通感染風險,因此畜衛所從民國98年起就開始監測蝙蝠麗沙病毒,至今共檢測蝙蝠腦組織461件、血清109件,平均每年監測60餘件,目前沒有人類感染案例。

而此次發現新型病毒的東亞家蝠(Pipistrellus abramus)又名日本伏翼,為臺灣中低海拔地區分布最廣的蝙蝠物種,是食蟲性蝙蝠,主要棲息於樹洞、樹皮裂縫或建築物中,屬於群居型的蝙蝠,有時會飛入民宅,請民眾避免接觸以保障安全。

針對新型麗莎病毒的防治,防檢局則指出,會商請蝙蝠學會加強發現地點之傷亡蝙蝠採樣及疫情調查,並請雲林縣動植物防疫所加強該區域的犬貓狂犬病疫苗注射;另一方面,文獻也指出施打狂犬病疫苗可以產生交叉保護效果,因此呼籲民眾不要棄養寵物、不要接觸及捕捉野生動物(包括蝙蝠),要每年帶家中犬貓及人工飼養陸生食肉目動物施打狂犬病疫苗,如遭蝙蝠咬傷時應立即就醫評估施打疫苗等必要處置。

同時,疾管署也在去年完成修訂「疑似狂犬病或麗沙病毒感染動物抓咬傷臨床處置指引」,調整「狂犬病免疫球蛋白」接種適用對象,未來民眾如遭鼬獾、白鼻心、錢鼠(限臺東市)、蝙蝠或是出現明顯特殊異常行為(如無故主動攻擊…等)且經中央農政單位判定疑似狂犬病或麗沙病毒之動物抓咬傷,視傷口暴露等級分類,可建議給予狂犬病免疫球蛋白。

防檢局也指出,若民眾發現需救傷蝙蝠,請通報各縣市政府動物保育單位或蝙蝠學會後送站處置,如有救傷死亡或已死亡之蝙蝠或死亡野生動物,也應通知所在地動物防疫機關,切勿自行處理。