漁業署13日針對太平洋小釣船「金昌6號」進行卸魚檢查,發現該船違法捕撈「平滑白眼鮫」(俗稱黑鯊)超過30噸。漁業署副署長林國平表示,此次為遠洋條例實施以來,所查獲最大宗的非法捕撈禁捕魚種案,「違法捕撈數量最多。」漁業署已將該船漁獲物全數扣留封存,針對船東可開罰二百萬元以上一千萬元以下罰鍰,最嚴重可廢止漁業證照。

黑鯊資源量大幅下降,國內漁船禁捕

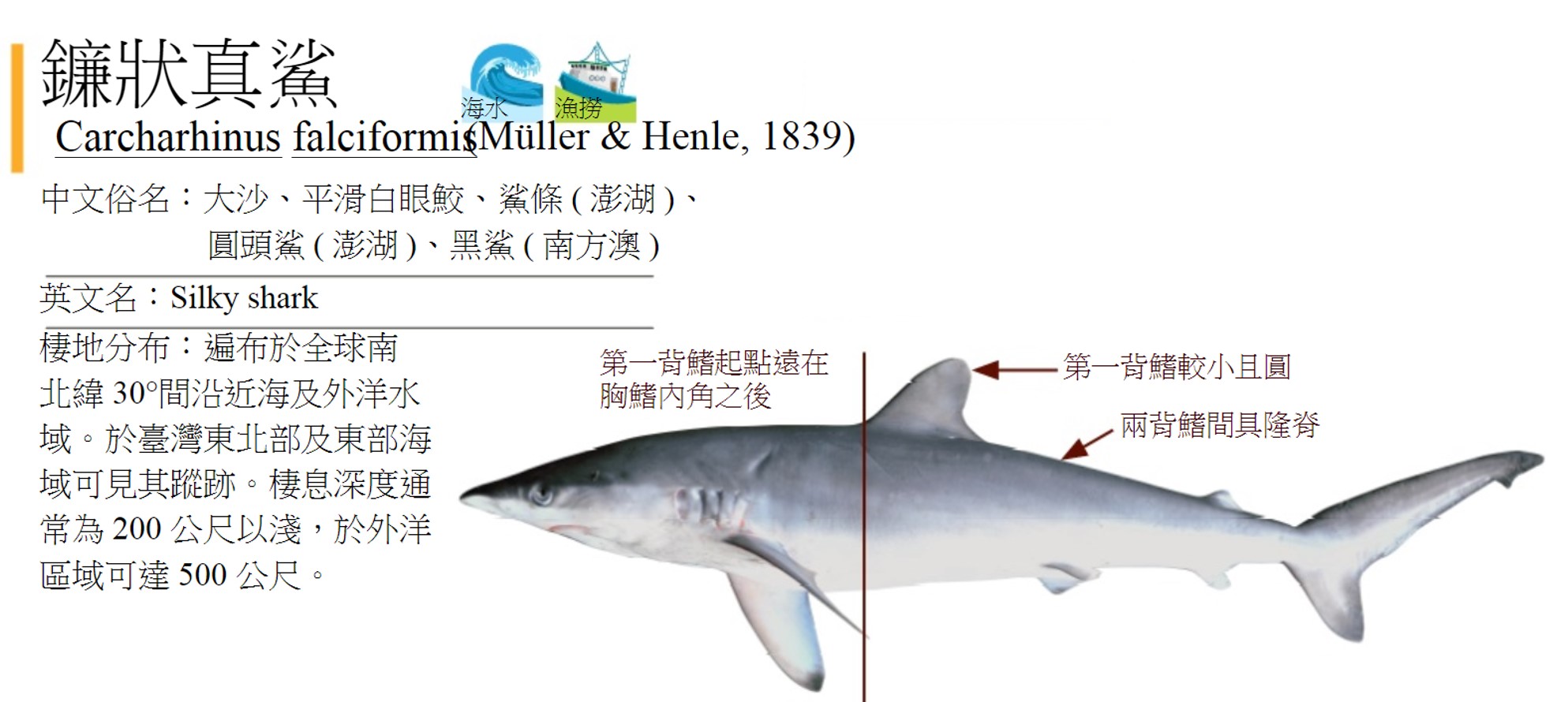

黑鯊因近年資源量大幅下降,已被列入CITES附錄二(沒有立即的滅絕危機,但需要管制交易情況以避免影響到其存續的物種)。林國平說明,中西太平洋漁業委員會(WCPFC)2014年依照相關科學統計,認為黑鯊已達到禁捕程度,國際間也達成決議,因此台灣配合規範,限制國內漁船禁捕黑鯊。不過此次卻傳出台灣漁船違法捕撈數量達30噸。

漁船行蹤可疑 突襲查獲30噸非法黑鯊漁獲

漁業署成立24小時漁業監控中心,監控漁船作業動態。「金昌6號」漁船原訂於5日進小港漁港卸售漁獲,卻在當日凌晨先進入小琉球漁港及東港鹽埔漁港停泊。林表示,漁業署接獲相關資訊,認為該船蹤跡可疑,因此5日上午該船進入高雄小港漁港時,漁業署檢查人員立即發動突襲檢查,查獲大批鰭身分離的鯊魚漁獲物。

所查獲的鯊魚漁獲物,魚體外觀與黑鯊高度相似,林國平指出,檢查人員當場將該船及當批漁獲物全數扣留查封。經過DNA比對鑑定後,確定其為台灣規定禁捕的黑鯊。13日檢查人員針對該船進行全程卸魚檢查,依程序全程拍照、錄影蒐證,禁捕黑鯊總重超過30噸,已全數查扣,是實施遠洋條例一年半以來,查獲最大宗違法捕撈漁獲。

如何防止類似案例?加重處罰達遏止效果、海上觀察員監控

不過,「金昌6號」進港前,先停靠小琉球漁港及東港鹽埔漁港,是否可能已卸下部分違法漁獲?對此,林國平認為,「漁業署判斷,應該不會有這情形。」因為根據監控資訊,其停留時間短暫,但卸貨需要請工人、卸貨時間長,因此應該不會有先卸貨情形。

林國平也表示,會再去追查該艘船此次作業軌跡、綜合報表,確定有無類似情況。至於如何防範類似案例發生,林指出,此次若最後確定開罰,「罰得重大家就會有所警惕,漁民會在規範下作業。」且除了原有收回或撤銷漁業證照、罰款等手段外,政府已可依法沒入漁獲物及漁具。另外,漁業署也有海上觀察員,監視船上作業狀態,若發現違法捕撈魚種都會做記錄。

金昌6號是否為累犯?漁業署:需進一步調查

船東涉及非法捕撈禁捕魚、漁獲申報不實,以及鰭身不得分離狀況,單就非法捕撈禁捕魚種,就可依「遠洋漁業條例」第36條規定,處新臺幣二百萬元以上一千萬元以下罰鍰,並收回其漁業證照二年以下,或廢止漁業證照。林國平指出,上述為檢查人員初步觀察到現象,還要蒐集完整資訊,以及請船東針對疑問地方做說明,再進一步研判處置,粗估一週後才會有確定處分。

值得一提的是,今年三月漁業署針對高雄港籍CT6延繩鮪遠洋漁船「金昌17號」,因其申報數量與實際卸魚數量差太多,開罰船主441萬,船長80萬。「金昌17號」及此次違法捕撈禁捕魚種的「金昌6號」,名字雷同,是否可能為同個船東?對此,林國平回應,「有可能,但還需要進一步調查。」

測試用留言