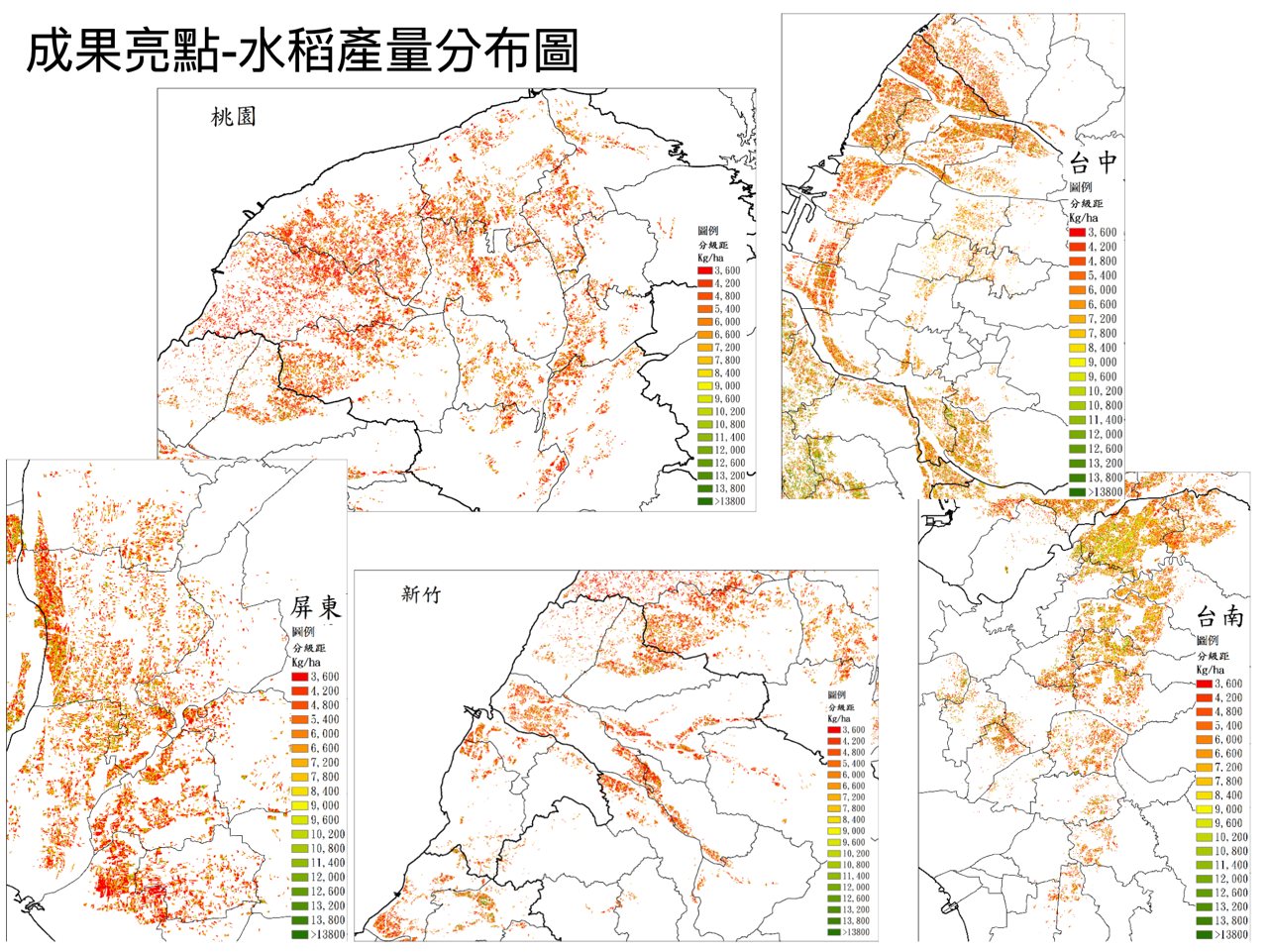

作物產量統計是國家關鍵數據,但是人力調查好辛苦又不具時效性,現在讓衛星影像來搞定!農業試驗所以精準定位的收割機,將田地上的水稻收割,每4平方公尺就回傳一次數據,結合雷達衛星影像,可在兩個月內製作出台灣西半部平原超過12萬公頃的水稻產量估測圖,預估的精確度可達90%以上。

除了水稻,新技術未來還可應用到玉米、高麗菜等作物,也能幫助病蟲害判讀。國內土壤專家、現任農委會專業諮詢委員郭鴻裕表示,此技術提供即時作物產量資訊,有助於未來的農業經營政策,各國都在發展相關技術,但台灣的預測精確度在國際間可說是數一數二。

傳統人工調查耗時耗力,新技術精確度大躍進

農作物的產量與氣候息息相關,短時間內的產量多寡也會影響價格,換言之,作物的產量攸關消費者的荷包。然而,作物每一年的實際產量都要等到隔年統計年報出來才能揭曉。郭鴻裕表示,目前各國都在努力提高統計作物產量的精確度。

國內作物產量統計不夠精確的原因,在於人工調查有其限度。郭鴻裕說明,作物產量調查是由鄉鎮公所人員在轄區內巡查,但受限於人力和時間,調查難以完整。調查結果由鄉鎮公所回報給地方政府後,再上報給中央做彙整,但最終統計結果沒有時效性也不具空間性,端看數據,也無法確切了解作物的分布位置。

-780x520.jpg)

衛星影像結合可秤重收割機,收集大數據成神算

為提高作物面積統計及產量預測的精確度,農試所首先鎖定國內第一大作物「水稻」。現任農試所農業化學組長劉滄棽表示,過去稻米產量調查是固定面積的「坪割」抽樣調查方式,先評估鄉鎮平均產量,再累計全國各地產量為總產量,如此調查相當耗費大量時間及人力。

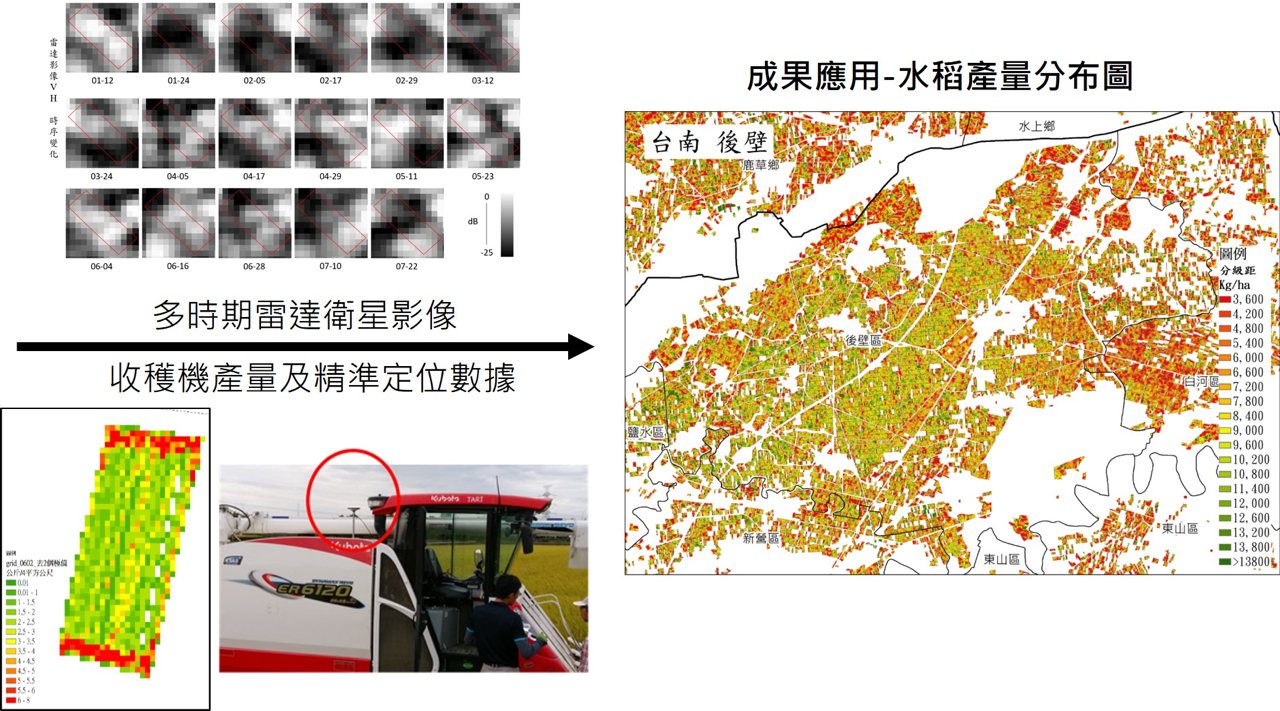

新技術的關鍵有二:衛星影像及可秤重的收割機。郭鴻裕說明,可秤重的收割機會一邊收割一邊秤重,如此一來,大面積田地的產量數據會非常精準,單位面積產量的數據可細緻到每 4 平方公尺。因稻穀與稻桿對雷達衛星的回波不同,因此衛星可以得到猶如馬賽克拼貼般的影像,兩者搭配,即可得到個別影像與收割產量機數據的對應。

數據及影像累積越多,後續即可透過衛星影像來做預測。劉滄棽表示,現在每週可以取得一次衛星影像,除了產量外,不同生長階段的水稻也會因高度改變而產生不同回波。換言之,每週影像更新可以即時掌握水稻的生長進度。劉滄棽表示,有了即時衛星影像,兩個月內就可產出台灣西部平原超過12萬公頃之水稻產量估測圖。

精確數據是施政依據,未來將擴展到病蟲害和各種作物

目前新技術估測範圍都是西部平原的水稻,劉滄棽解說,西部地形較為平坦,東部地形起伏較大,需要更多數據來分析。此外,未來氣候變遷加劇,病蟲害對作物的影響會更大,因此後續的預測技術精進,會朝著東部水稻以及病蟲危害的方向修正。

此技術還有可能應用於其他作物嗎?「當然可以。」郭鴻裕表示,除了果樹類作物會被樹葉遮著外,所有無遮蔽、地面型作物都能應用,初期可先統計種植面積。劉滄棽說明,大面積種植、栽培期超過三個月的作物如玉米、大豆、高粱、高麗菜,會是未來研究重點項目。

「統計數據是施政決策的重要依據。」郭鴻裕表示,以菜王「甘藍」(俗稱高麗菜)為例,特定月份的甘藍產量會大幅影響菜價,但過去的產量統計常常和價格對不起來,應用性有限。產量數據如果夠精確、即時更新,對農民來說則能掌握市況,對農政單位來說,可搭配用水量、肥料用量來分析每塊田地的單位產量成本,有利於提高管理效率;對於學術單位來說,研究方向以及累積資料都會更有效益。

.jpeg)