文/上下游特約記者曾怡陵

富岡老街的店老闆們在髮型師等專業人士合作下,以復古又前衛的造型登上《富岡人物》小誌;一群人在鐵道倉庫搭帳夜宿,隔日被火車聲和晃動的地板震醒。因為地方創生團隊「富富.小山岡」,富岡恍如時空停滯般的寂靜被緩緩擾動。

說到富岡,多數人想到的是台東富岡,這裡說的富岡是位於桃園市楊梅區,涵蓋富岡里等七個里的富岡地區。1929年「伯公岡驛」車站帶動富岡發展,鐵路將當地盛產的稻米輸往各地,繁華程度比擬台北西門町。隨著中山高速公路建成,鐵道邊的富岡也面臨結構變化,原本的住民往外尋找工作,新移民則隨周邊工廠移入,小鎮並未凋零,但是略顯寂寞。

富富.小山岡的執行長傅佩芸是台南人,研究所唸的是建築,曾到富岡進行文化資源盤查,畢業後在桃園市政府文化局從事文化資產保存的工作,十年後毅然辭職。「在公部門有時想推動一些事情,可是執行單位可能沒有那個想法,操作出來的東西會是很表面的,我想當一個好的『乙方』,另外也希望打造一個空間,把大家凝聚在一起,讓青年回鄉發展」。

為老屋擦澡,埋下地方創生的火種

在尋覓空間的過程中,不乏空間整潔、租金低廉的選項,但傅佩芸最後選定一棟有 90 年歷史的破舊老屋。當時屋外掛著招租帆布,嚴重漏水,物品布滿灰塵,不見顏色只見外型。原以為無人居住,後來才知道裡面住了 70 多歲的鄒媽媽。從小相機裡總是塞滿老屋照片的傅佩芸,一方面被老屋的美撼動,覺得破敗可惜,一方面看到獨居的鄒媽媽心生不忍,協議用「以修代租」的方式簽了五年約。

傅佩芸在富富.小山岡粉絲專頁、老屋探險等社團放上「老屋擦澡工」的招募訊息,引發 80 幾則轉貼,不只本地人,外地人也前往支援。員本社區發展協會理事長黃美華回憶,她和環保志工隊去探訪時,對老屋的殘破程度感到很驚訝,「看到很多外地人都犧牲時間來幫忙我們在地的老屋,我們很受感動,決定卯起來清掃到最後」。

現居桃園新屋、老家在富岡,身分為前員工和現任志工的周恩廷,首次挑戰爬鷹架、徒手挖排水孔的爛泥,還跳樑清掃。他和傅佩芸徒手拔掉蛀蝕嚴重的門把時,大量白蟻瞬間飛撲到她們臉上;不少志工也因為樓板腐爛,不斷踩空。

團隊花了 52 天,清出 60 噸廢棄物,相當於 11 台大型垃圾車的垃圾載重輛。2020 年基地開幕後,鄰居紛紛造訪。駐站專員張博舜說:「過去是放著等房子倒,現在他們也開始想改造房子了。」

豐富鐵道文化為基底,導覽培訓,讓在地人與富岡更貼近

老家在大富岡地區的張博舜因為「老屋擦澡工」而認識富富.小山岡,傅佩芸笑著說:「他對社會議題、地方文化很有熱忱,跑神豬也是他騎著摩托車帶我去,假日都在跑這些行程,我常想:媽呀,你不熱嗎?」

談到加入團隊的原因,張博舜說其實很單純,「我想為地方做一些事情,想像是這個地方會有一群年輕人一起努力,把富岡真的帶動起來。富岡這十年有各種活動和計畫,但很多時候沒有跟在地有很深的連結,做出來的成果在地人也看不到,蠻可惜的」。

目前富富.小山岡的主力活動是導覽。透過客家委員會「客庄小旅行」計畫等資源,邀約「島內散步」等師資及文史工作者舉辦導覽課程,已培訓約 40 位導覽員,其中七、八成為富岡人,張博舜強調,「在地參與很重要」。導覽員邱鴻春說:「我在富岡生活 50 幾年,看到年輕人全心投入地方事務,更覺得我有義務投入導覽工作、傳承客家文化。」

團隊透過資料蒐集、訪調等方式盤整富岡的文化資源,周恩廷坦言,初期訪調並不順利,原因是詐騙盛行,在地人對陌生人充滿戒備。「後來搬出我老家也在富岡的事情,彼此才慢慢熟絡」。邱鴻春說,為了導覽,他開始纏著父母東問西問,問出許多奇人軼事,「我很訝異,富岡居然有這麼多故事!」

富岡有豐富的鐵路文化資源,全亞洲最大電氣火車維修機場、自強號車廂土地公、鐵道倉庫等,團隊將在地資源串成遊程,導覽內容涵括外牆保有二次世界大戰彈孔的老礱間等歷史場景、全亞洲最大電氣火車維修機場等鐵道文化、老店面及友善農業等,將精修成可販售的遊程,預計於旅展推出。

在地店家參與熱烈,美髮師到竹藝大師都共襄盛舉

透過活動召喚外地遊客和青年走入地方,也牽起地方的向心力。「2020 社造博覽會」期間,富富.小山岡與開業 38 年的「伯公小吃」合辦有獎徵答、推出黑豬肉套餐。伯公小吃的老闆娘呂美英表示:「有被他們感動啦,他們跟在地互動超好的,走到哪裡都很熱情!老屋擦澡工那時看到好多志工幫忙清運,鄰居們都覺得,如果沒有他們,房子無法重生。」

同期間,富富.小山岡找來當地 1985 年開張的「仙麗髮型設計」,搭配時尚造型師和彩妝師的專業,為在地店家老闆打造嶄新造型。當時美髮店內響起此起彼落的打氣聲,「為了富岡,犧牲一下有什麼關係!」「年輕人想做,我們就幫他們!」「當靚!當靚!(客語:很美)」害羞的老闆們因而敞開心房配合裝扮,攝影成果出版於《富岡人物》小誌。「街區的構成,不是只有建築物,還有人。我們想透過這個計畫告訴大家:富岡人很友善,歡迎來跟他們交流」,傅佩芸說。

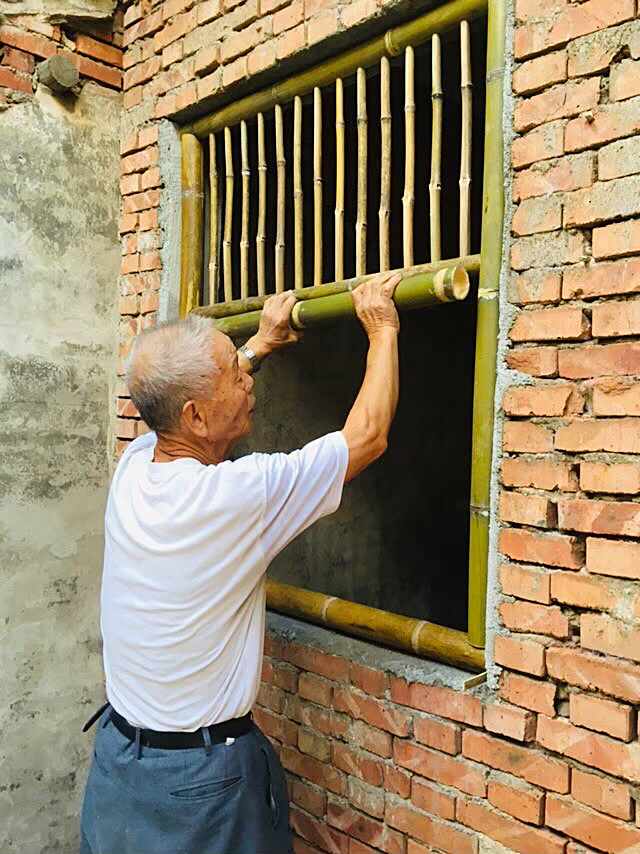

走入富富.小山岡後巷,可以看到在地國寶級竹藝大師戴阿爐阿公手工製作的竹圍籬和竹窗,由此窺見富富.小山岡深化在地連結的努力。為了即將開跑的「富岡鐵道藝術節」的在地人物展,團隊也央求已退休的戴阿爐幫忙趕製竹展架。跟著張博舜等人步行到戴阿爐家,彼此熟悉地用客語招呼。戴阿爐埋首用客家竹包管工法製作展架,抬頭問了展期,知道後露出擔心的神色。大伙鬧他:「阿公,你今天不能 5 點準時下班啦,要加班喔。」

小鎮創生的困局與想像

不只深化在地連結,富富.小山岡也希望引流青年返鄉,曾透過青年培力計畫,希望培育當地記錄、專案執行等團隊。

2021 年,富岡青年劉昌飛創辦的「飛竹眼鏡」受邀進駐。進駐前,劉昌飛曾丟出一連串質疑,富岡要怎麼玩地方創生?要年輕人回來做什麼?有工作機會嗎?聽了傅佩芸的種種計畫,才覺得好像有可為之處。進駐後,在生活、家庭和工作間找到平衡點,也因為時常與客語流利的張博舜互動,撿回漸漸淡忘的客語能力。

劉昌飛雖滿足於目前的生活步調,卻也對地方創生的現狀感到些微失落,「地方創生的資源是僧多粥少,常在 3 到 10 分鐘的簡報定生死,可能 60 幾組只有 10 幾組獲選。」未來,他計畫開辦地方 CSR 媒介平台,讓拿不到政府計畫的團隊能獲得資源的挹注,企業也能回饋地方。

文化可以被打造,富岡摸索自己專屬特色

傅佩芸也點出富岡地方創生的困境,「不夠活絡的商業環境會沒辦法支撐年輕人活下來,很多人來看看之後還是走了」。張博舜表示,大家都在觀望,想等看到一定的成果再來參與。傅佩芸認為鼓勵青年回鄉創業的重點不在於單純的培力,若能循「客庄小旅行」計畫的模式,提供輔導金讓產品商品化,青年創業更有機會被成功孵育,「我們當初也是有拿到補助,才敢成立富富.小山岡」。

不過青年們對未來還是充滿想像。劉昌飛說:「文化是可以被打造的。日本福井縣的限制是大半年沒辦法農耕,但被政府打造成手工眼鏡重鎮。富岡的米文化已經不見了,難道不能再打造其他文化?現在已經來一個飛竹眼鏡,或許還會有第二個、第三個。」在地志工劉家興認為:「富岡的鐵道元素濃厚,或許可以借鏡日本的鐵道文化經驗,包裝成富岡專屬的特色行程。」

即便有困境,但在地的造夢步伐不會停歇。傅佩芸說:「現在仍是朝好的方向往前,如果有資源,速度會加快;欠缺的話也沒關係,就是按照我們的步調慢慢走。」