源自雪山山脈的大安溪水,蜿蜒地西行流入台灣海峽,歷經百萬年堆積的沖積扇平原,為苗栗苑裡的水稻田,孕育出豐沃的生長環境。

這兒,是電影《賽德克‧巴萊》攝影師江申豐的老家,出身稻農子弟的他,十多年前結束在都市討生活,毅然決然地回到苑裡過著「半農半電影」的生活,只為了找回幼時水田裡魚蝦成群,晚上螢火蟲成群出沒的記憶,以及健康的人生下半場。

拉拔江申豐長大的苑裡平原,地形開闊通風,病蟲害少,工業化程度低,是台灣中北部適宜稻作的難得地區。江家的水田,還維持著卵石砌成的田路與水圳,與其他周邊的水泥化,形成強烈對比。

每當稻穗金黃成熟,迎風搖曳,火炎山腳下、大安溪水畔,就成為農夫、收割機與白鷺鷥聯手上演豐收的舞台。

江申豐出身自華岡藝校第一屆戲劇科,民國78年畢業後隨即進入吳乙峰導演所開設的全景映像工作室學習影像拍攝;退伍後又跟著劉燕明導演學習用16釐米攝影機拍攝生態紀錄片。這段經歷奠定他對電影藝術的熱愛與拍攝基礎,日後他參與電影《賽德克‧巴萊》的拍攝,能夠肩負起難度最高、最危險的武打、爆破與Fly Cam的畫面操作。

歷經畢業、退伍、攝影助理到正式攝影師直接掌鏡,江申豐花費十多年的時間追求電影藝術的登峰造極,出身農家子弟的他,血液中務農的基因也同時作用,隱隱呼喚著在城市裡追求事業成就的他,該是回苑裡老家的時候。

「都市好像監獄,就算回家也不能休息,」江申豐說,離開苑裡到台北求學、工作雖然十多年,始終無法適應城市裡緊張忙碌的步調。為了追求生活平衡,讓孩子享有跟他一樣的田園成長環境與三代同堂的闔家歡樂,他十年前毅然搬回苑裡老家居住。

江申豐歸鄉的那幾年,正好也是台灣加入WTO開放農產品市場的時刻,為了因應進口稻米的衝擊,政府推動稻田轉作休耕。政策一出,回鄉的江申豐發現記憶裡農村印象,卻回不去了!

回鄉從農 希望找回火金姑

「火金姑!妳去哪裡了?那沁涼的夜色中,妳那曼妙舞姿讓我深深著迷。」江申豐說,小學課本的一段話,始終還深深烙印他的心裡:「炎熱漸消晚風清,長空萬點星;螢光閃爍像穿梭,來往飛不停。弟弟追著螢蟲跑,手拿蒲扇搖;妹妹說說又笑笑,大家樂陶陶。夜闌人靜月光明,天空無片雲;聲聲蛙鼓伴蟲吟,乘涼到夜深」。

「螢火蟲,請回來好不好?」江申豐內心不斷呼喊著,除了希望能夠找回兒時打開家門,隨時可見螢火蟲飛舞,稻田水圳裡魚蝦成群的景像,也是希望未來孩子們也能夠享受田園之樂。

江申豐觀察,雖然稻田仍然綠油油地,但台灣農地長期大量使用化學肥料、農藥與除草劑,使得環境汙染與地力耗竭。現代人文明病纏身,癌症四伏,很大原因是過量使用化學農藥,造成食品安全的危機。

因此在他的心裡,回鄉務農有了新的想法。採用不灑化學農藥與肥料的自然農法執行無毒農業,成為他從事電影工作以外,人生下半場的另一項事業。

江申豐說,影響他從事無毒農業最重要的啟蒙者是醫師出身的龔博育博士,兩人是因為拍紀錄片的關係相識。龔博育認為在東部好山好水推動有機農業較容易,而台灣西部是農業重鎮,推動有機農業的急迫性更高。

江申豐對龔博育印象最深刻的話,就是「人骨頭斷掉容易接起來,但是台灣現在每幾分鐘就有一個人因癌症去世,癌症都是因為長年攝入殘留不好的化學添加物或農藥殘留所造成,光靠治療並不容易根治。如果不好好從生產食物的源頭把關,將會把環境與健康敗掉」。

自始,從事電影藝術工作的江申豐,工作欄上出現了一份新的項目:農民,展開從事自然農法種稻與種香草做手工皂的生活。「半農半電影」,構築了江申豐下半場人生。

讓父子拔河的自然農法

不過,這個「半農半電影」的生活,聽起來浪漫,做起來並不如此。江申豐很坦白地說,做農真的比拍電影還要來的辛苦,每一次的彎腰,都得很扎實。尤其從事自然農法的稻作,不能使用化學肥料、農藥與除草劑,要投入更多人力與精神照顧,不像慣行農法省事,收成也少得多。

此外,如何說服老人家改變慣行農法的思維,接受自然農法可能面臨收成減少的風險,江申豐也不諱言父子倆曾為此爭執不下。

江申豐說,當他父親聽到不灑農藥與化肥,直搖頭說怎麼可能會有收成?對自然農法不願接受,因此他只好說服父親,同意讓他自己親自下來做。

「台灣農業最困難的,就是去說服老農接受自然農法,因為他們寧願吃便宜,不願吃有機的。我說服不了父親種有機,自己也不能只靠嘴巴種,就只好捲起褲管跳下來,」江申豐苦笑著說。

雖然很辛苦,但江申豐務農的心路歷程卻感到滿足與充實。他說,自然農法雖然引來許多蟲鳥光顧,導致收穫比慣行農法來得少,「但是動物吃剩下的,才應該是給人類的。」

他強調,長久以來,人類以戰勝自然為目標,使用工具榨取資源,也排擠其他物種的生存空間,所謂的「經濟發展」,其實是「掠奪」。現在他從事自然農法,只是找回老祖宗的經驗準則,尊重自然界,只能我們該拿的,這樣才能守護美麗的地方與眾人的健康。

從事電影藝術的江申豐,更進一步闡釋:「自然農法」是在「發揮土壤本身擁有的力量」之前提下,取「傳統農業智慧」及「現代農業」各自的優點進而產生的一種「新農業」。這就是稱為「美的藝術」、「農的藝術」、「生命的藝術」的健康法。

不過,觀念的轉變並非一蹴可幾,對種田五十多年的江父來說,兒子從都市回來,突然要改變這麼多年的耕作方式,不僅內心有番掙扎,更要承受鄉里間老朋友們的眼光,免不了碎碎念,父子鬥嘴更是家常便飯。

江申豐不諱言至今還在與父親磨合,也在用擔任電影攝影師的收入,彌補做自然農法的虧損,「可是如果越來越多的消費者接受這樣的健康觀念,米可以賣得出去,老農們的態度也會改變。」

目前江申豐要照顧的農地約三甲半。他說,目前這些農地都是親戚朋友、老農,轉給父親代耕,真正屬於江家的農地只有七分地。照顧七分地很容易,但是照顧三甲半就有點困難,因為鄰田仍會使用慣行農法,導致他真正能種到無毒的稻米只有一甲地。

精米所 見證台灣農業輝煌時光

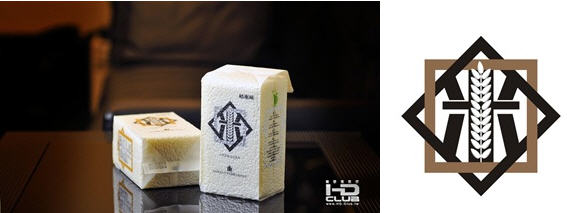

江申豐的無毒稻米以「精米所」為名販售。「精米所」其實就是日本語碾米廠的意思,江家在日治時代曾經營小型碾米廠,農業單位研發新品種的稻米,也會選擇精米所附近試種。因此「精米所」一詞,可說是台灣農業輝煌歷史的見證。

目前江申豐栽種的稻米品種是最受市場歡迎的台稉九號與益全香米,今年也開始種植少量的桃園三號。江申豐驕傲地說,精緻農業一定要靠小農,每個地方的風土不同,小農因為細心照顧,可以種出好東西,所以他的米沒有農藥殘留,品質也很好。

他記得,某次有個福建採購團問他種多少稻米,說他生產的全部都買。結果對方聽到他回答一期只能生產七噸的米,直問怎麼種這麼少,哪夠吃?要他再多種一點。結果江申豐回答:「我照顧七噸的稻米品質就已經累得半死,多種怕顧不了品質!」

江申豐的米有八、九成都銷給都市人,許多來自都市的朋友也喜歡直接到江申豐家買米,順手滿載著江家熱情贈送的自家青菜。江申豐表示,都市人以為有農地是一件幸福的事,可以體驗農趣。但他常對都市人說,你們負責享受就好,千萬不要想去擁有農地,因為農民種的東西常沒有辦法得到該有的利潤。

「我們是沒法度已經有地了,希望付出心力種出有價值的東西。你們都市人的讚美,就是給努力耕種的農夫最好的回報,」江申豐說,農夫務農就是這樣,經不起別人讚美,就會撂下去心甘情願一直做啦。

這就是苑裡子弟、《賽德克‧巴萊》攝影師江申豐的「半農半電影」生活,即使聽起來浪漫,做起來辛苦,他的稻米帶給人們不僅是味蕾的滿足,更是對台灣農業返璞歸真的美好想像。

推薦收看

在我從前的觀念對於不使用化學農藥以及或是化學肥料,不使用除草劑,我就認為是自然農法,但是接觸了日本木村秋則研讀了他的書之後,對自然農法有某個程度的瞭解,加上接觸了秀明自然農法之後,才知道所謂自然農法是不使用農藥,不使用肥料,目前木村秋則的農法有申請國際認證為木村農法,只使用醋,而秀明農法是連醋都不使用,本著尊重自然,順應自然為耕作原則,除了草葉堆肥之外,不添加任何不純淨物質,即是有機肥料或是防治資材都不使用,務求使土壤純淨,強化土壤本身力量,讓農作物再好的環境得以發揮原本的生命力,成為土地舞台的主角。

江兄所做的方式令人佩服,但其所說的自然農法或許應該說是友善環境的作法,這是我的理解,提供大家參考

謝謝世豐兄提出個人務農的經驗分享給我們,也讓我們見識到所謂的「自然農法」背後,有著更細緻的分類方式。

這也是很多朋友對於有機,無毒,友善環境,自然農法常常搞不清楚中間差異,對我提出的疑問