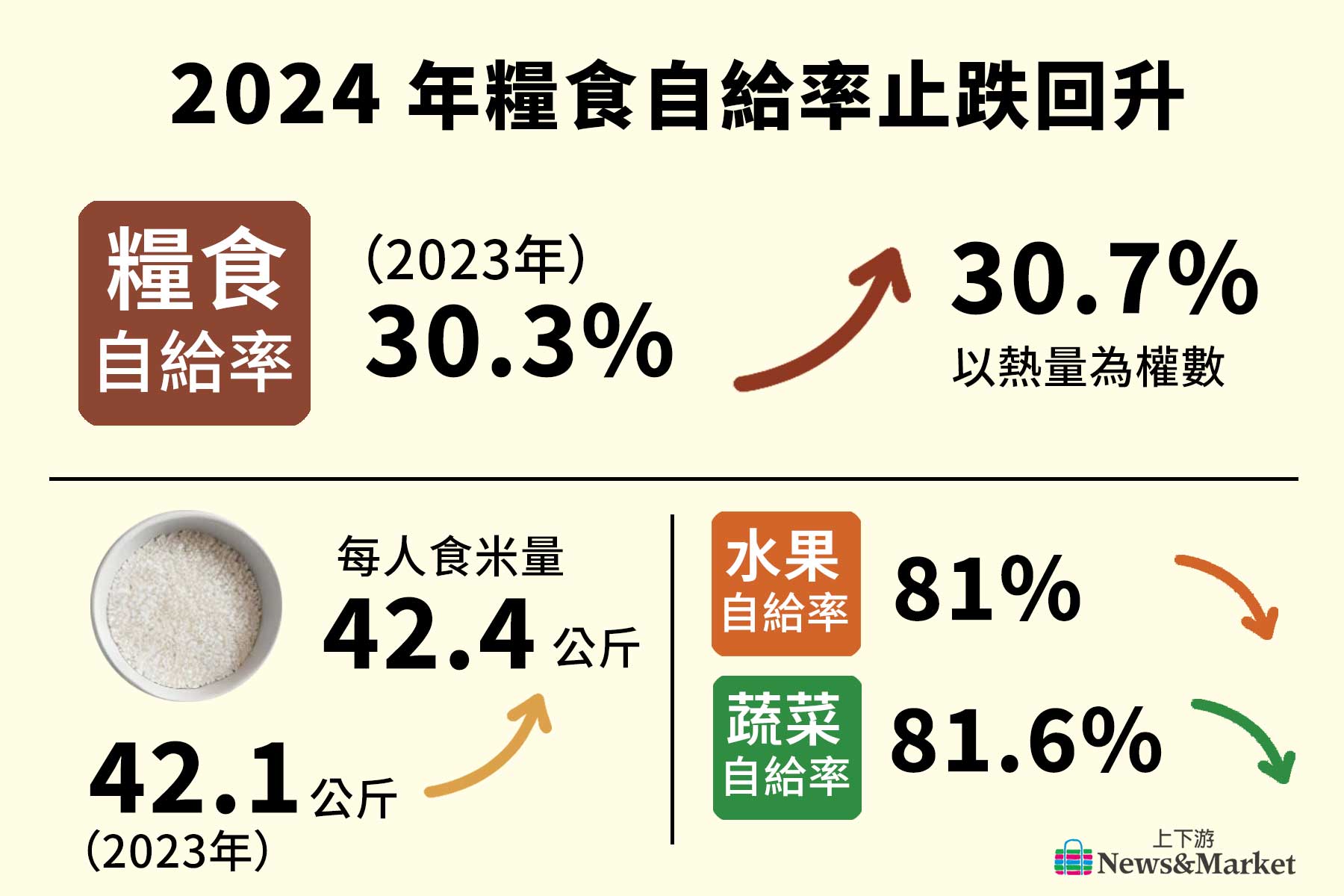

2024 年《糧食供需年報》出爐,以熱量為權數計算的糧食自給率,難得止跌回升,由去年的歷史新低 30.3% 微幅升至 30.7%,食米量也從連年下探的的 42.1 公斤,回升至 42.4 公斤,止住六年來的跌勢。蔬果自給率則因氣候天災雙雙下滑,蔬菜自給率創下 11 年來新低,進口市佔率則維持約兩成。

食米量止跌回升,加工成推升關鍵

歷年《糧食供需年報》統計中,食米量總跌跌不休,此次回升相當罕見,農糧署副署長黃昭興則認為,加工市場是推升食米量的關鍵,包含清酒、米穀粉,以及部分通路開始販售現做蓬發米餅。

近年來,以台灣米製成清酒開始在國際賽事獲獎,霧峰區農會的清酒廠正在擴建,霧峰區農會總幹事黃景建表示,從訂單來看,國產清酒的詢問度確實持續提高,不過對比日本,台灣人對清酒還不夠認識,國內清酒產業規模也還未成熟,好處是國產清酒仍是藍海市場,只要台灣能研發出酒米,未來便有極大成長空間。

至於米穀粉,黃昭興認為,米穀粉使用量雖持續成長,但要完全取代小麥有一定難度,因為米穀粉製成糕點的口感偏乾,優點則在於脆,因此目前有業者用在 pizza 餅皮。而隨著無麩質的健康需求,米穀粉製品近期也愈來愈多,例如:Mos 漢堡供應的巴斯克乳酪蛋糕,便是以高雄 147 米穀粉製成;岩島成專業烘焙近期更推出 100%米穀粉麵包。

連鎖超市、超商推升米飯鮮食市場

鮮食米飯部分,隨著國人家庭人數縮減、單身者增加,外送、外食頻率提高。除自助餐、便當店、餐廳外,超市、超商等連鎖通路中,也均同步供應便當,以及獨立包裝、加熱即食的米飯。

全聯超市架上販售的加熱即食米飯,來自台中市霧峰區農會。黃景建指出,起初接洽時,農會擔心定價太高、賣不動,但去(2024)年上架至今,銷售量持續上揚,今年截至 9 月,每月平均出貨量較去年同期成長 20 % 以上,推測原因為大型超市及超商所售便當、袋裝米飯都有一定水準,產品形態更方便、符合國人消費習慣及需求。

全家便利超商供應袋裝冷藏白飯超過 15 年,年銷超過 300 萬袋,今年更因應健康飲食消費趨勢,推出冷藏袋裝的「多穀紫米飯」。「全家」亦透露,每年上架近百款米食新品,包含餐盒、飯糰、壽司手卷等,其中三角飯糰備受消費者喜愛,常態銷售品項達 30 款,每年創造業績超過 20 億元。

對於米市場的未來性,全家超商表示,米食相關產品,每年採購量上千公噸,且需求持續成長,而從鮮食業績不斷上揚來看,米飯類相關商品已成推升業績關鍵要角,接下來會維持雙週推出一次鮮食新品頻率,再搭配自有鮮食廠優勢開發新品,讓消費者更願意吃米。

花生自給率跌破八成,高粱還有成長空間

雜糧作物包含籽仁及薯類,籽仁部分可看到,花生自給率一路下探,去(2024)年更跌破八成,高粱則是少數逆勢成長者。黃昭興說明,目前國產花生採後的乾燥依賴陽光,因此非常需要人力,但隨著農村人口老化,花生產量也漸漸減少,未來政策規劃會朝自動化、減少人力需求前進,以維持花生種植面積。

高粱自給率的提升,要歸功於金酒公司契作 3000 公頃,並保價收購,但契作為期三年,今(2025)年已是最後一年,未來還會持續契作嗎?黃昭興透露,國內高粱多用於製酒,儘管金酒公司正面臨中國市場需求轉鈍,但以用量回推,最大胃納量可達 1 萬公頃,目前耕種面積還未飽和,明(2026)年仍會持續契作,新合約將保證 5 年收購。

地瓜食用量增加,烤地瓜還在成長、薯條帶來新市場

薯類攝取量增加,主要來自於地瓜。2007 年,全家便利超商與「瓜瓜園」合作,開啟了便利超商供應烤地瓜的風潮,並成為地瓜重要的基底市場。目前各大超商都供應烤地瓜,市場已經飽和了嗎?「全家」透露,烤地瓜是最受消費者歡迎的全時段魅力商品之一,需求還在成長,去(2024)年業績上揚近兩成,目前每年採購量破萬公噸,仍在持續增加。

黃昭興指出,地瓜的市場仍在攀升,新的需求來自於「薯條」,Covid-19 期間,外國馬鈴薯進口一度不順,國內連鎖速食業者紛紛改用地瓜製作薯條、薯片自此打開地瓜新的商機,現在國產地瓜薯條甚至能外銷,加上冷鏈系統建置、拉長保存時間,讓國產地瓜可全年供應無虞。「全家」也開發自有品牌,使用「瓜瓜園」地瓜製成海鹽地瓜條,目前已培養出固定回購的客群。

薯類包含地瓜、馬鈴薯和樹薯,國產地瓜維持長紅,但馬鈴薯、樹薯的自給率依然低迷。國內人口結構改變,新住民比例增加,而手搖飲所用珍珠都需要樹薯澱粉,農糧署是否考慮對樹薯提供更多資源?黃昭興回應,樹薯市場雖大,但目前國產樹薯的成本難與泰國競爭,政策資源投入前仍需評估,是否能提高農民收益。

天災造成農損,蔬果自給率均創新低

去(2024)年蔬果自給率雙雙下跌,蔬菜 81.6%、水果 81%。農糧署說明,蔬菜2024 年自給率較 2023 年略降 0.4%,進一步分析不同類別,葉菜類自給率下滑 4.2%、減幅較顯著,原因為 2024 年遭遇凱米、山陀兒、康芮颱風,以及豪雨,天災使得中南部葉菜類主產區復耕再遇災害,因此進口甘藍及結球白菜等進行替代補充,水果自給率波動亦是天災因素。

儘管蔬果自給率都仍保八成,但均為歷年新低,如何繼續維持八成以上的自給率?農糧署回應,蔬菜是全年可產的短期作物,但因易腐、不耐貯放,所以農糧署輔導毛豆、結球萵苣、胡蘿蔔、短期葉菜類等 21 種蔬菜,建置「優質蔬菜集團產區」,藉由群聚效益、改善生產環境及導入安全追溯系統,目前集團產區面積約 1818 公頃。

水果部分,農糧署回應,為促進國產水果在地消費、提升進口水果替代,農糧署持續輔導生產鳳梨、香蕉、番石榴、芒果、紅龍果、柑橘類等具內外銷競爭力水果,生產方面輔導農民運用耐逆境品種、推動強固型設施補助、改善栽培技術及冷鏈設(施)備,以延長貯架壽命強化產地到消費端的冷鏈物流,保障新鮮度與品質,並結合學校午餐、團膳與超市通路擴大內需市場。

延伸閱讀: