(續前文)2024 年糧食供需年報出爐,糧食自給率止跌反升至 30.7%,肉類攝取量微幅下滑,其中雞肉食用量創新高、豬肉食用量減少。值得注意的是,鮮奶的攝取量較前一年減少,但「其它乳製品」上升,進口冰磚奶增加為主因。

水產品自給率(包含沿近海漁業、養殖漁業,以及以外銷為主力的遠洋漁業)為 138.5%,產量、進出口量 均比 2023年高,國人食魚量增至 33.5 公斤,較 2023 年成長 1.9 公斤。農業部表示,與魷魚產量大增有關,專家表示,我國水產多外銷,實際台灣國產魚供給率「應不到三成」。

肉類攝取量略減,豬肉萎縮、雞肉大幅成長

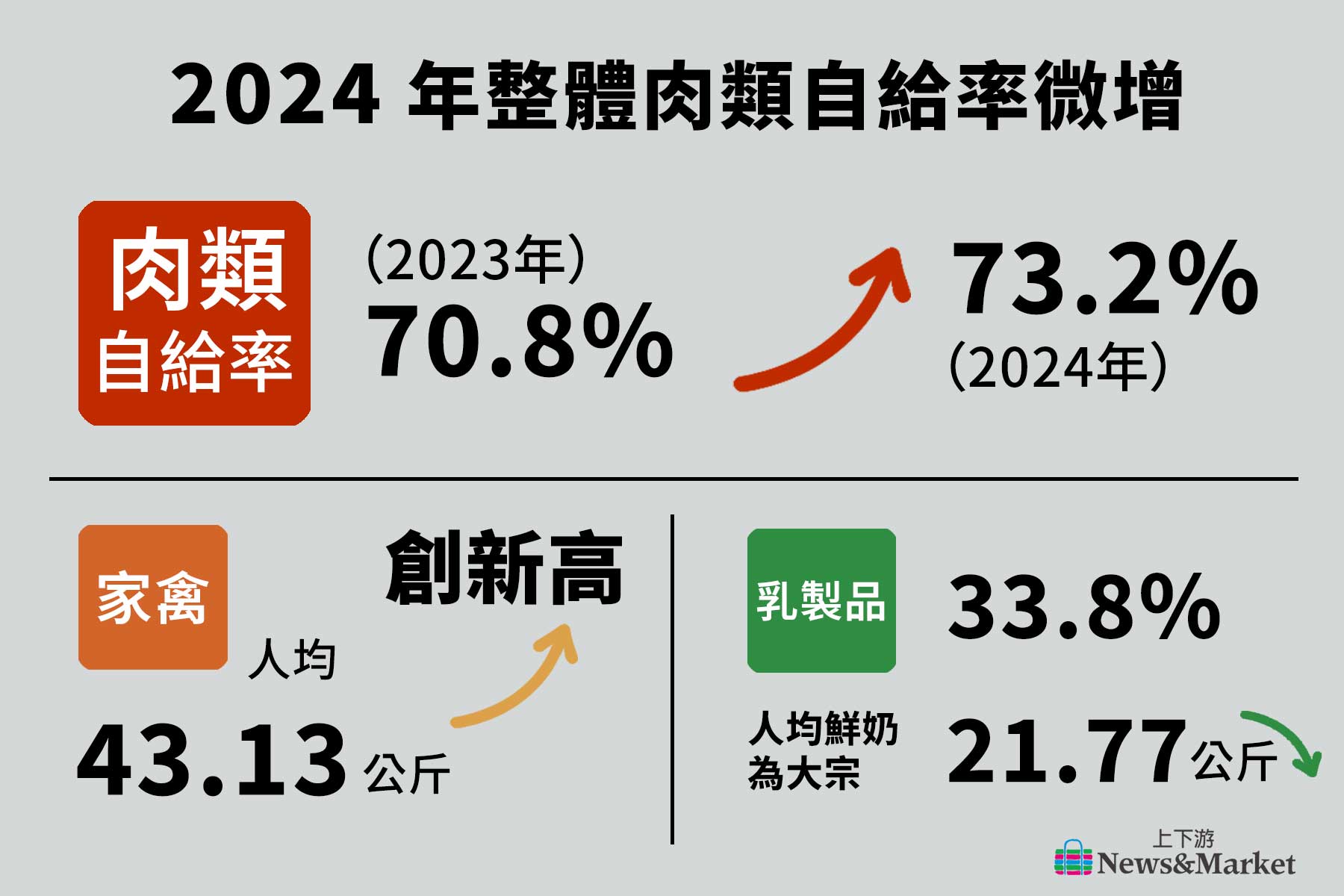

《糧食供需年報》的提要分析指出,2024 年整體肉類自給率 73.2%,較 2023 年增加 2.4%,主因為產量增加 4.4 萬公噸(+2.8%)、進口量減 6.2 萬公噸(-10.3%)。豬肉 2023 年為 86.3%,2024 年回升至 87.5%;家禽肉 2023 年為 73.8%,2024 年升至 77.8%。

食用量部分,2024 年,人均食肉量為 86.8 公斤,較 2023 年 87.2 公斤略減。肉類食用量中,家禽肉是第一名,人均消費量為 43.13 公斤、創下新高;名列第二的是豬肉,較 2023 年 35.61 公斤減少、跌至 34.96 公斤;位列第三的牛肉為 7.59 公斤,較 2023 年 7.57 公斤略增,並創下歷史新高。

家禽肉和豬肉的消費量此消彼長,與價格、市場趨勢有關。華漢冷凍食品公司董事長李春來是中華民國禽肉行銷協會榮譽理事長,也是國內知名的大肉商,他指出,家禽肉包含白肉雞、有色雞、文昌雞、珍珠雞等,消費量第一為白肉雞,與同樣重量的豬肉相比,白肉雞的屠體價格更便宜,價差約 30%,價格大大影響通路的採購意願。

健康、健身拉抬雞肉消費市場

李春來指出,除價格因素外,也與飲食觀念改變有關,隨著國人健康意識抬頭下,紅肉被視為「不健康」,肉類需求漸漸轉向白肉,也因此推升雞肉消費量,但紅肉中,牛豬命運不同,牛肉單價較高,國人食用頻率低,所以影響不大;食用頻率較高的豬肉,則漸漸被雞肉替代。

雞肉及豬肉的去向也不同,李春來分析,「外食」則為白肉雞主力市場,特別是連鎖速食店,因為國人最喜愛的部位為雞腿,豬肉則涵蓋餐飲和家用,比起雞肉的部位單純,豬肉的部位相對多,但需求多集中在特定部位,例如:排骨、五花、松阪等,不見得能即時滿足店家需求,且國產豬肉供給量不足,進口豬肉時刻虎視眈眈。

儘管雞腿是國人最喜愛部位,但雞胸肉的市場也在快速成長。全家便利超商表示,近年隨著運動風氣盛行,消費者選購餐盒時,低脂、高蛋白的雞胸肉成為最佳選項,全家推出以雞胸肉為主菜的高蛋白餐盒,肉源皆全數選用國產生鮮雞肉,主要購買者為飲控或健身族群,也成為去 (2024) 年同類型鮮食中銷售最佳的品項。

此外,「全家」也透露,全家供應超過 10 款不同口味的即食雞胸肉,便於運動族群快速補充蛋白質,2024 年銷售業績成長近一成。顯見,未來雞肉消費量勢必會持續增長。

植物飲排擠鮮乳攝取量,產業建議中央重啟學童乳政策

《糧食供需年報》顯示,2024 年乳製品自給率為 33.8 %,人均乳製品攝取量為 29.89 公斤,以鮮奶 21.77 公斤為大宗,奶粉佔 2.73 公斤、其他乳製品為 5.39 公斤;與 2023 年相比,自給率微幅下降 0.2%,乳製品攝取總量略減 0.19 公斤、鮮奶攝取量減少 0.7 公斤,奶粉則增加 0.01 公斤、其他乳製品增加 0.49 公斤。

2023 年,鮮乳攝取量因手搖飲、咖啡創下新高,2024 年卻衰退。業界認為,原因在於豆漿、燕麥、杏仁等植物飲出現,造成排擠效應,據悉,便利超商龍頭企業的豆漿銷售量快速成長,今(2025)年業績更是去(2024)年的兩倍。

另外,值得注意的是,「其他乳製品」以 5.39 公斤創下歷年新高。中華民國乳業協會秘書長方清泉分析,其他乳製品包含煉乳、奶油、起司,以及冰磚濃縮乳,主要增幅應來自於冰磚濃縮乳,冰磚濃縮乳解凍、還原成液態乳後登上餐桌,對比周邊國家,台灣乳品攝取量嚴重不足,政府應正視國人營養權,特別是學童,擬定全國平等的學童乳政策,而非當前各縣市各自為政。

乳品是眾多食品的原料,與別的食材聯手,亦可推升國人乳品攝取量。以全家超商為例,2016 年起與「鮮乳坊」合作後,透過穩定採購、企業認養牧場,不僅提高酪農收入,產品也從純鮮乳開發至鮮食入料。全家透露,每當推出聯名商品,所有相關產品都會比前一期增長一成,其中嘉明拿鐵、莊園牛奶霜淇淋更是定番明星商品。

遠洋漁獲拉抬水產品產量,卻無助於真實自給率

水產品部分,《糧食供需年報》顯示,2024 年自給率 138.5%,較 2023 年增加 7.9%,主因生產量增 14.5 萬公噸 (+16.2%)、出口量增 12.6 萬公噸 (+22.1%) 所致;去(2024)年生產量的增加原因為魷魚產量上揚,但若與 2014 年相比,整體水產因海洋資源縮減,產量是持續下滑的。

《糧食供需年報》提要分析指出,國人消費偏好轉變、養殖漁業萎縮,因此魚、蝦及貝介類進口需求增多,進口比率增加 38.5%,增幅是所有農漁畜產品中最大者。

水產品自給率破百,但現實中,國人並不是餐餐都吃魚,因為自給率的計算方式為:「國內生產量」除以「國內供應量」,水產品極高的自給率是由「遠洋漁業」龐大的捕獲量撐起。湧升海洋創辦人徐承堉分析,遠洋水產如鰹魚、鮪魚,經常在國外直接轉售,無助於拉抬水產自給率;秋刀魚、魷魚等水產則會先送回台灣,當台灣有需求時,較可能留在國內。

進一步比對細項,可以看到各項漁獲在 2024 年較 2023 年的增幅:冠軍為魷魚,增產 8.4 萬公噸、亞軍為鰹魚,增產 6.6 萬公噸、季軍為秋刀魚,增產 1.9 萬公噸。產量增加者多為遠洋漁業,但沿近海及內陸養殖多呈現萎縮狀態,僅虱目魚增產 9737 公噸。

徐承堉認為,遠洋漁業的漁獲量會隨聖嬰年而波動,自給率 138.5 %為官方數字,但進口比率同時增加,兩者互相衝突,也容易造成誤導,拿掉外銷為主的遠洋漁業,事實上國人攝取的水產品並沒有增加,且有些數字的真實性值得探究,例如:虱目魚增產,但民間業者感受到的卻是價格提高。根據 FAO 2022 年的統計數據顯示,台灣國產魚供給率「應不到三成」。

延伸閱讀: