曾經遍佈台灣山野,後因日本政府「軍刀農政」政策,又與栽培稻雜交,而跡近絕種的原生種,「鬼稻」,在台灣大學農藝系教授黃文達與學生的努力下,最近在台大校園穩定復耕。兩小塊參差不齊、茂密叢生的稻穗,靜靜躺在台大名為日本帝國大學時期的農學院實驗田間,傳遞著一段珍貴的台灣稻作史。

台大農藝系技士劉建甫,小心翼翼地捻起鬼稻紅色的長鬚,解釋「這在現代稻作中少見的長毛,就是鬼稻在野生環境中,為了防止鳥類啄食,而發展出來的性狀。而它結穗後,大約一周就會掉落土中,也是野生稻為了加緊繁殖後代,所發展出來的生存能力。」

如鄉下孩子般,頂著一頭紅毛,適應山野、卻難容於現代田間栽培的鬼稻,正與現今需要悉心呵護、卻白胖可人的「明星栽培稻」,形成強烈的對比。

野生環境適應力強 空包彈多

劉建甫說,鬼稻多生長在自然、無汙染的環境中,對野生環境適應力強,但空包彈多,幾乎結穗一周,就會掉光光,味道也不好吃。鬼稻一旦與栽培稻雜交,就會開始無法適應野生環境,進而衰弱、滅絕;但反之亦然,栽培稻若與鬼稻雜交,也會開始變『空心』、容易掉落,味道也變差,現代商業栽培的農田裡,多半難容鬼稻。

「以前農民覺得,這麼快就掉光,是被鬼吃掉了嗎?所以將其稱之『鬼稻』。」劉建甫說,鬼稻真的很容易掉落,就連常常巡視鬼稻的他,也很少見鬼稻「結實纍纍」的景象。

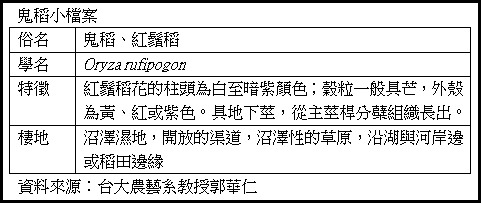

既然鬼稻看來如此「無用」,台大為何又要耗費心力,重新讓紅鬚飄揚在校園角落裡?台大農藝系教授郭華仁研究指出,像鬼稻這類的原生稻,有時蘊藏著交配出「優良新品種」的潛力,也可能保存了對抗病蟲害的基因。

鬼稻含對抗稻熱病等基因 具復育價值

雖然鬼稻和水稻雜交後的第一代,多半看起來口感不佳、不具商業價值,但部分植株卻潛藏了美味基因,經過多次交配後,可能生出全新良品。而且部分鬼稻更含有對抗白葉枯病、稻熱病的基因,能讓栽培稻免於「全軍覆沒」在病蟲害之下的慘狀。

「鬼稻的第一波災難,是因為日本政府的政策剷除。」劉建甫指出,清代台灣平原雖已大量種植可食用的秈稻,但山野間仍有許多未墾荒地,讓鬼稻得以留存鄉間。不過日本政府到台灣後,為提高水稻產量與品質,以軍事力量為後盾,要求農民改種政府指定的品種,同時到處動員、拔除鬼稻,以免「汙染」栽培稻,讓野生鬼稻數量大為減少。

劉建甫指出,但在日本政府以政策消滅鬼稻的同時,日本學者瞭解鬼稻的研究價值,留存許多珍貴稻種,戰後的農試所,也留有種子,才能讓鬼稻復育成功。近數十年來,鬼稻多半僅在郊外有零星發現,少有單位計畫性復育,台大為了研究所需,特地從農試所拿回種子,小心呵護,歷經兩年多照顧,鬼稻終於穩定在台大存活。

「這對遺傳研究格外重要,也具有歷史意義。」今日的「鬼稻田」所在地,在日本佔領台灣時,就是台大前身、台北帝大農學院的實驗田,是許多新品種的發源地,改變了全台灣的作物生態與餐桌風景。

距離「鬼稻田」不遠處,是「蓬萊米之父」、磯永吉的研究室遺址。鬼稻歷經剷除、瀕臨絕種、成功復育而最終落腳於此,「這裡堪稱是台灣重要的農業歷史建築聚落。」劉建甫這樣感嘆。

日本也努力復育野生長毛稻

「不只台灣研究人員努力復育,日本部分有機農民,也在尋找已有千年歷史的本土『長毛稻』,最後在一處幽靜的山間神社中找到。」曾數度到日本各地參訪農友、台灣農村陣線研究員林樂昕轉述,日本農民說,長毛稻與鬼稻類似,都有明顯的莖鬚,以避免鳥類啄食,同時也有雜交出優良品種的潛力。

林樂昕說,鬼稻與長毛稻這類原生米種,雖然直接煮成白飯不好吃,但據農民說,用來製作某些古老的米食糕點,味道卻意外合適。根據日本經驗,復育古老稻種,不但能夠提供學院研究、育種所需,「說不定也蘊含了古早米食的美味秘密,有機會能讓許多『古早味』重現餐桌!

(本文為財團法人建蓁環境教育基金會專案贊助人事經費,但完全不干預新聞選題與採訪寫作,確保新聞獨立性)

因為日本似乎有切花用的小麥? 一些觀賞用的葉色變化水稻也偶見新聞?因此突然想到不曉得有沒有一些徽章上常出現的嘉禾(多穗品種水稻)?