中午,松江市場旁的小巷子傳出這樣的對話:「這牛蒡我掛保證,要不要生吃看看?」

說罷,臉上洋溢著滿滿自信的老闆,迅速拿來一根細長新鮮牛蒡,3、4個客人連皮帶肉,送往口中。

「好吃耶,為什麼你的牛蒡這麼有水分,我去市場買都脆的!」「這是日本來和台灣農民契作的品種啊,只留下細的,其餘粗的全送到日本了,當然好吃啊。」

上述的對話可不是發生在菜市場,而是一間名為「食在地,台灣素」的小餐廳,透明玻璃窗上的台灣地圖,從北到南、從西到東,印著生產者的照片,和那根沒有烹調過的牛蒡一樣,原汁原味、一清二楚。

找食材,直接突襲業者工廠

這家今年2月才開張的素食餐廳,藏身在台北行天宮附近的錦州街,簡單擺上七、八組塑膠桌椅,加上一個冰箱和小櫃檯,遠遠看就跟普通小吃店差不多,但只要仔細留意門口的生產者地圖,馬上明白這家店臥虎藏龍。

「把食材全部公開,就沒有食安問題,」50多歲的老闆林朗秋戴著眼鏡,瘦瘦高高的身軀掛著一條綠色圍巾,說到食材,眼睛都亮了起來。他說,拿得出證明的人,要嘛問心無愧,要嘛違法事情早就隱藏好了,「只靠一張薄薄的紙確保食安,是件很偷懶的事。」

不迷信標章報告,能進到店裡的食材,都是他從網路、產地一個個打聽拜訪,到田裡和農民面對面溝通,光找醬油就花了2、3個月,跑遍全台20家工廠,「好東西不怕人家看,全部的供應商我都可以公開,你拿隨身碟存都沒問題。」他自信地說。

當了保健食品業務30年,林朗秋有一套觀察工廠的小撇步,業者說取得ISO認證,他在電話中詢問工廠管線怎麼配、水路往哪走,下次打電話時,不忘提醒業者:「你上次說那個管線啊⋯⋯」,考驗業者說法是否一致;甚至藉故買產品,直接突襲業者工廠。

選用當季小農食材,順天吃飯

林朗秋在食品保健廠工作半輩子,卻在人生下半場轉業,還堅持走友善餐飲的窄路,他說得雲淡風輕:「因為我認同這片土地。」跑業務嚐盡全台美食,他發現,這塊土地總有一些傻瓜,默默守護祖傳味道,40歲青農甘願放棄生技公司職位,回鄉種牛蒡、來自韓國的媽媽堅持使用沒農藥的高麗菜做泡菜,種下他開台灣料理店的心願。

開設素食店則是誤打誤撞,一開始本來提供葷食,但可能受到簡樸背景吸引,走進來的顧客有8成吃素,他和老婆索性主打素食店。

很多人把有機、素食,和昂貴劃上等號,但這裡的餐點每份不超過120元,75元的素香飯,鋪著滿滿的非基改豆皮、有機青江菜、小白菜、紅蘿蔔、無農藥台版越光米,只用簡單的醬油調味,附贈無限量供應的味增湯和桂花烏梅汁,不像一般餐飲店淡如水的免費冷飲,林朗秋堅持採用台南無漂白天然紅冰糖,每週六晚上親手熬製8小時。

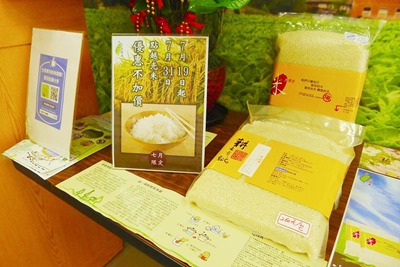

店內的米,來自台中大甲30歲的農民馬聿安。談起這段緣分,林朗秋臉上掛起微笑,他說,一開始透過網路和朋友介紹,選了幾個農民留聯絡訊息,本來已打算買某農會的米,但馬聿安趕在最後一刻聯繫,洽談時,這個頂著博士生學歷的年輕人,從選用台南16號品種,講到何時施肥、種法、留種。

看著他熱切解釋的神情,林朗秋心想:他不就跟我一樣,想要認真連結這塊土地嗎!雙方一拍即合「食在地,台灣素」,就此成為馬聿安在台北第一個銷售點。林朗秋打包票說:「這可能不是最好吃的米,但卻是台灣囝仔最用心種出來的米。」

這間店裡,大部份的食材來自和馬聿安一樣的小農戶,每天都有「開獎時間」,連老闆都不知道每天的菜色。昨天下午訪問到一半,一大箱青菜從西螺遠度而來,拆開禮物,今天的獎是當天現摘的青江菜、蘿蔔,在炎熱的夏天,這樣的菜色已算不錯。

但為何偏好找小農合作?「在台灣,友善環境小農的處境很可憐,大通路一次要500公斤,考量成本,不會找10個農民各分50公斤,」他語帶無奈地說,每個人都只想壓低採購成本,小農永遠被犧牲。

平價有機省錢法:減少食材浪費

然而,林朗秋不是佛心來著,也不是浪漫主義者,管理出身的他,對數字比誰都敏感,雖然進價高,但餐廳已能做到損益兩平,祕訣無他,只是減少食材浪費。

他拿出兩顆彩色甜椒,指了紅椒略顯暗紅的底部解釋,這是水傷,另一個黃椒鮮豔漂亮,但尺寸小於一個拳頭,「這樣的次級品,農家至少有3分之1,價格打對折再對折可能都還沒人要買。」其實,上不了市場的彩椒,削成小塊燙過後,和一般彩椒沒兩樣。

此外,其他商家挑掉的葉菜可能高達一半,這裡能用就用,耗損率最多不超過3成;盡量選用家常、大宗農作物,捨棄一斤600元的蓮子。

最重要的是,這裡充分實踐「直接跟農夫買」的精神,林朗秋說,傳統產銷經過層層轉手,農民拿到的錢不到末端價一成,這次颱風後他比較,一般餐廳拿到的慣行菜價格,竟比他的進貨價還高。

業務的訓練,讓他發展出隨機應變的功夫,曾有農民忘記寄貨,前一天晚上11點才打電話通知,他馬上叫農民把車子停到交流道,找野雞車連夜送貨;再不行,各自從雲林、台北到苗栗會合。總之,除了老天爺的脾氣,什麼事都能解決。

吃好食,就是最好的保健

把錢省在該省的地方,加上臨機應變的行動力,「食在地」成功打出在地特色,加上最佳大廚—老婆李玲燕的鼎力支持,已有忠實客戶天天報到。

住在附近的黃光嫻吃到變朋友,昨天下午光臨時,還特地送老闆一包鳳梨乾,她讚不絕口地說,添加冰糖的烏梅汁嘴巴會酸酸的,這裡完全不會,可見老闆小細節也很用心。

林朗秋坦言,清淡的口味年輕人較難接受,雖逐漸獲利,來客量仍不穩定,「但同樣面對業績壓力,現在走得更踏實,」未來希望能拓展分店,採用更多小農食材。「其實我何德何能,根本沒什麼技術,是農民原料好。吃好食物,就是最好的保健。」

「食在地,台灣素」餐廳資訊https://m.facebook.com/profile.php?id=249617358549608

(本文為財團法人建蓁環境教育基金會專案贊助人事經費,但完全不干預新聞選題與採訪寫作,確保新聞獨立性)

地址有誤喔!行天宮旁無錦江街,應是錦州街吧?

對對是錦州街,不好意思腦袋想著錦州街和松江市場,出來變成錦江街…感謝您的提醒。

為眾生.為大地.也為食安樹立典範.給你一串讚.值得學習ㄉ朋友.

今日在電視看到您的專訪,很感動您的堅持,何時開分店,我住台中。