六年前,張勝哲離開科技業,返回彰化田尾老家養豬,他不搞科技代工,決心做國產豬品牌,客製化販售豬肉,不論企業、社區或個人,想要全豬、豬的特定部位或加工,都可直接向他購買。張勝哲花了五年提升養豬技術、投資上千萬改建豬舍,並通過台灣安全農法、產銷履歷等認證,今年才規劃成立網站、APP、概念店,推廣自有品牌「花田喜彘」。

品牌經營 從介紹豬的部位與料理法開始

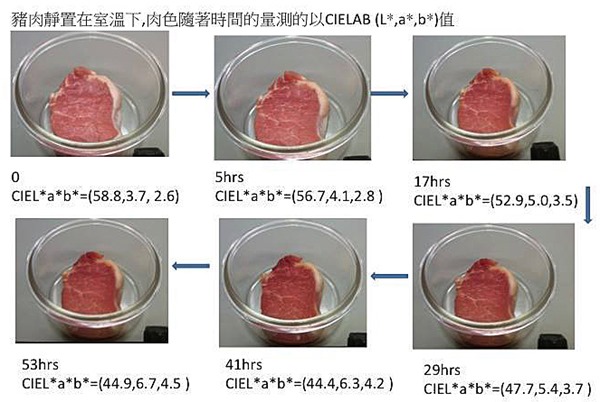

一談到豬肉,一般消費者比較認識的多半是里肌、松阪、梅花、排骨或五花等部位,但是其實豬的部位不只這些。張勝哲最近與大同大學的吳瑞卿、鄭穎懋、李肇龍這三位博士共同研發一個名為「FacePork」的APP,向消費者介紹豬的各部位的肉及特質,此外,消費者在賣場選購豬肉時,可拍下豬肉,根據豬肉的色澤,這個APP將透過內建的豬肉肉相評析系統,給出評價。

明年初,張勝哲預計在彰化田尾成立一家豬肉料理概念店,除了賣豬肉產品,也設有廚房,研發豬的各部位料理法。例如豬的前腿因為比較有筋、大隻,常拿來加工做成肉乾、肉鬆,但張勝哲認為豬的前腿,「應該還有其他料理的可能性吧」。

APP、概念店,都是張勝哲經營家中豬場自有品牌的方法。不過台灣國產豬肉品牌並不多,台灣有八千多戶養豬戶,只有二十多個豬肉品牌,而日本光是東京,就有兩百五十個豬肉品牌。張勝哲認為,台灣養豬業比較少人做品牌,原因在於業者間養豬技術落差大,技術好的不需做品牌,賣到豬隻拍賣市場,就是穩定的銷售通路,一樣能賺錢,而技術未提升或規模不夠大的,就逐漸退出養豬業,更遑論做品牌了。

提高養豬技術 讓豬吃在地安心食材

致力推廣台灣友善畜產的台灣農業標準學會秘書長廖震元認為,台灣的食物不可能全靠進口,但養豬業的飼料仰賴進口,要殺出血路只有兩條路,一是走向大企業,二是自創品牌。而張勝哲經營的永隆牧場,目前養五千頭豬,並未打算擴大規模,他選擇自創品牌。

張勝哲六年前返家繼承家業時,並未馬上推品牌。他認為若豬肉品質差,經營品牌只是加速養豬場的死亡。因此他參考科技業的經營方式,先建立家中養豬場的生產流程,並花費上千萬改建豬舍,再以「批次管理、統進統出」的方式降低豬隻生病的機率。

永隆牧場在張勝哲經營下,通過農委會的產銷履歷認證,以及「台灣安全農法」驗證,不使用瘦肉精等禁藥,也未有防治抗生素與磺胺劑等藥物殘留。

但其實他坦言一開始根本不懂豬,也不了解農業,只好積極參與各種農業研習課程,補強專業知識。過程中他認識其他農業領域的生產者,讓他有了個構想,不如隨著節氣,向其他農友採買一些外觀有瑕疵的當季作物格外品,讓家中的豬吃吃看。因此地瓜、胡蘿蔔、香菇都成了豬的食物,最近還有花蓮的農友送他一批紫錐花的莖,結果張勝哲的豬隻很捧場,紛紛搶食。

為了了解豬隻吃了這些無毒食材後的肉質變化,張勝哲在農委會輔導下,找了中興大學教授譚發瑞來做肉質檢測,發現不但豬的肉質變好了,而且也沒有農藥殘留,「這不但證明豬的品質,也連帶保證了地瓜、紅蘿蔔、香菇等同行的種植品質。」知名美食達人徐仲使用張勝哲家中的豬肉做料理,評語是:「你的豬肉很好。」

從「B to 不知道」到「B to C」

對自家豬肉品質有信心後,張勝哲今年開始經營品牌,打算直接面對消費者。他打算依照消費者的需求來養豬,要養多久、吃什麼等都可以安排,不論是一個社區要買全豬,或是企業要買豬肉加工品當禮盒,都可以提供客製化的賣法。

「以前我們賣豬是B to不知道。」張勝哲說,以往他們家養的豬與同業一樣,送到豬隻拍賣市場,就不知道豬肉賣給誰了,而且就算努力提升養豬技術,也不見得反應在豬價上,努力做認證的、有用瘦肉精的,價格都一樣,「現在我們要推B to C,幫消費者養出好品質的豬。」

不能自主的豬不懂何為品牌