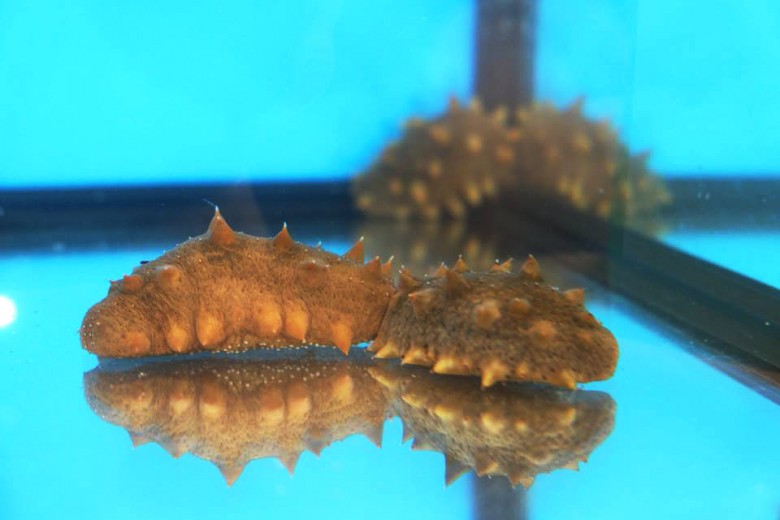

宴席料理常見的海參大多來自中國、香港等地,眾多品種之中尤以「仿海參」品質較高,但仿海參生活在超過25℃的水域就會開始夏眠而停止成長,因此台灣環海並不適合養殖。近年來,隨著中油液化天然氣(LNG)廠的冷排水提高石斑魚養殖的育成率後,農委會漁業署將腦筋動到仿海參上,委託海洋大學進行研究,終於試驗成功,而且經海大研發的人工飼料飼養,台灣人工養殖仿海參只需1.2年就可成長至上市規格,比起中國、香港硬是短了8個月。

更令人振奮的是,漁業署署長蔡日耀指出,這項引LNG冷排水供養殖漁業使用的技術,未來還可應用在大西洋鮭魚、鮑魚和大菱鲆等冷水性水產,逐步替代每年高達3.3萬公噸的水產上。

海參每年進口金額高達4.6億 冷水栽培市場潛力高

台灣水產養殖技術囿限於亞熱帶環境,像是鮭魚、比目魚、海參等食用的冷水性水產品過去大多仰賴進口,其中海參近3年每年平均進口量約有1200噸,進口金額高達4.6億元。

漁業署93年開始在高雄永安地區進行LNG冷排水引水工程,並運用在石斑魚養殖,提高其育成率,因此中油的冷排水又被當地的養殖漁民稱為「鑽石水」。中油之所以每年會產生3至5億噸的冷排水,是因為零下162的液化天然氣轉換為可用的氣態天然氣,必須引進大量海水進行熱交換,而經海洋大學水產養殖學系副教授冉繁華的研究團隊觀察,中油的冷排水因為需經過2道過濾消毒、加熱至20度才可排放,因此水質很乾淨,水溫也適合冷水性水產生長。

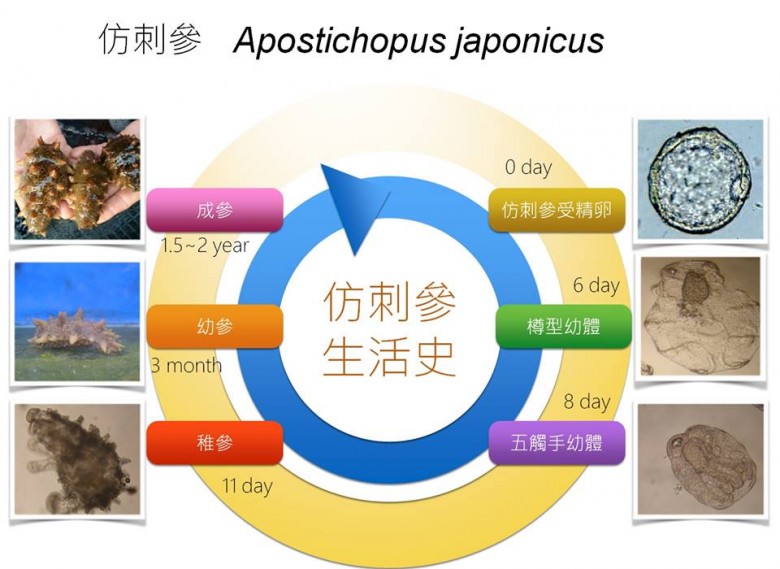

近年漁業署透過「台灣沿海藍色經濟成長推動計畫」,委託海洋大學進行冷水性魚類的養殖技術開發,成功建立了適合仿刺參的養殖環境,同時海洋大學團隊還分別將石蓴、龍鬚菜和海帶粉製成藻泥餵食仿刺參,發現尤以石蓴成長效果最佳。

冉繁華指出,研究團隊將石蓴澡粉拿去分析後發現蛋白質含量約有15.70%,因此便和全興國際水產公司開發多功能飼料添加產品「優多益」,搭配魚粉、大豆粕和原本的石蓴餵食,結果發現誘引性高達80%,是原本單拿石蓴餵食仿刺參誘引率的兩倍,實驗證明仿刺參食用下這樣的飼料只需1年2個月就可上市,而中國、韓國、日本一帶目前至少需2年才可養出仿刺參的上市體型。

全球第一個以冷排水養殖仿海參的成功案例

海洋大學團隊此次的開發可說是全球第一個將冷排水應用在仿海參養殖的成功案例。而隨著仿刺參養殖技術和人工配方飼料的成功,漁業署目前也在高雄永安興建占地約有0.3公頃的冷水養殖試驗模廠,據了解,該模廠將於明年7月啟用,漁業署統計,大約養殖1.5年後便可產出3.4公噸的鮮活仿刺參,替代38.6%的進口量。

蔡日耀表示,漁業署興建完模廠後,還會投入育苗工作供漁民養殖使用,同時也會著手進行大西洋鮭魚、鮑魚等冷水性養殖物種的技術研發,早日滿足國內市場需求。