天氣漸漸轉涼,是饕客準備大啖海產的季節,不過飼養虱目魚、文蛤的漁民卻得擔心因天冷造成魚群凍傷、暴斃的情況。現在農委會漁業署透過「藍色經濟」計畫和學界合作,成功利用箱網養殖出一款俗稱「黑毛」的高經濟魚種「瓜子鱲」,既可當文蛤池的工作魚,也可透過人工養殖,增加漁民收益。

「黑毛」可遇不可求 市價每公斤700元以上

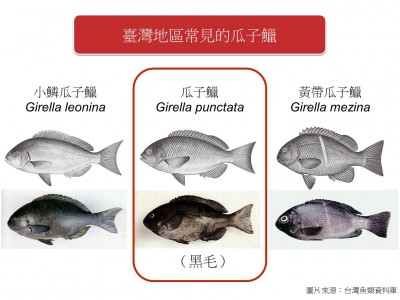

瓜子鱲是台灣原生魚種,可在西北太平洋、日本、北海道、中國東海、台灣周邊及離島等地看見牠的蹤跡。雖然肉質鮮美,卻因習慣在海中產卵後才返回磯岸攝食,不容易蒐集魚卵進行人工繁殖,因此市場上難得見得瓜子鱲,只有熟門熟路的饕客才享受得到牠的美味。

即便民眾意外在市場、海產店菜單上撞見,價格多以「時價」標記,有的海產店甚至每公斤批發價喊到700元以上,非常昂貴。

為此農委會漁業署和水產專家合作,投入4年4億多元進行「台灣沿海藍色經濟成長推動計畫」,目前已能利用「箱網養殖」穩定生產瓜子鱲,打破只能靠「磯釣」捕捉的限制。

瓜子鱲耐寒、耐熱,經濟價值高

-335x400.jpg)

參與計畫的台灣海洋大學水產養殖學系水產品產銷履歷驗證暨檢驗中心主任冉繁華胸有成竹地說,「其實什麼魚都可以育苗,重點是要有經濟價值。」

他說,過去瓜子鱲只能磯釣,因此產量少,市場價格自然高;由於牠分布的緯度範圍廣,水域海水溫度從攝氏8到33℃都可以看到蹤跡,冬天寒流來襲時,瓜子鱲也不會凍傷、凍死,因此成為研究馴化人工養殖的首選。

冉繁華表示,瓜子鱲屬「雜食性魚類」,在幼魚階段偏肉食性,隨消化系統成熟後偏草食性,最喜歡食用大型細嫩海藻,因此也很適合當作文蛤池的工作魚。

冉繁華解釋,一般文蛤池中會孳生「絲藻」,會影響文蛤收成,因此漁民會混養虱目魚當「工作魚」,協助清除養殖池中的藻類、青苔。但虱目魚最怕「寒流」,一旦天氣轉冷,虱目魚就會凍傷、死亡,池中工作魚減少,文蛤產量自然受到影響。

「但『黑毛』不會凍傷,也能清除藻類,」因此冉繁華推薦漁民改以瓜子鱲替代虱目魚,一方面作為文蛤池的「工作魚」,另方面也提升水產品的經濟價值。

人工繁殖魚苗成功,預計4年內放流20萬尾

瓜子鱲魚苗人工繁殖研究耗費歷時7年,後續進行的「台灣沿海藍色經濟成長推動計畫」則由台灣大學、台灣海洋大學和高雄海洋科技大學三方合作,已成功在澎湖進行箱網養殖超過700隻,存活率超過9成。

研究團隊預計9月時於台灣東北角海岸放流至少5000尾魚苗,預計4年內放流20萬尾以上。

冉繁華表示,過去瓜子鱲漁獲數量有限,加上人工繁殖最擔心近親交配與基因窄化問題,因此研究團隊和中華民國釣魚生態保育協會合作,由協會定點磯釣瓜子鱲後提供給研究團隊,藉此蒐集更多的瓜子鱲基因庫。

釣魚生態保育協會理事長郭煌村說,許多釣客反映近年台灣沿近海漁業資源枯竭,因此如果能夠放流足夠的本土魚苗,漁業資源才能永續,磯釣、休閒漁業發展才可能為繼。

.jpg)

為什麼瓜子鱲可耐寒流低溫?