在台灣種植溫帶水果,諸如蘋果、葡萄等果樹很難不使用農藥來防治病蟲害,但消費者往往聞「農藥」色變,只要檢驗報告上出現農藥殘留數字,消費者難免恐慌,無從判斷安全與否。

現在有個平台試圖把消費者和生產者拉在一起,創造一個溝通機制,農民在這平台全然揭露用藥狀況、生態調查、送檢採樣程序等資料,甚至開放產地拜訪,藉由溝通、互動建立互信基礎,讓消費者從「質疑者」變成「陪伴者」,這個平台就是好食機目前正在推動的「參與式驗證(Participatory Guarantee System,簡稱PGS)」。

讓消費者參與生產過程 創造溝通機制

現有的農產驗證機制裡,農民將生產的農產品送至第三方檢驗機構,農藥殘留有無超標或被檢驗出來一翻兩瞪眼,但「農民為何使用農藥?」無法成為檯面上攤開來討論的議題,好食機創辦人謝昇佑表示,「參與式驗證就是希望把更多消費者拉進來一起和農民討論、面對問題。」

謝昇佑說,參與式驗證某種程度是一種「參與式共保系統」,現在的狀況通常是消費者要求農產品完全不能噴農藥,但農民要為此所付出的經濟代價、作物先天栽種的困難無法被消費者理解,因此欺騙、偽造標籤等狀況層出不窮,這項機制就是希望消費者也能成為支持農民的一方,讓「溝通」成為可能。

但究竟要怎麼溝通呢?除了農民主動公開用藥狀況外,農產送檢時是採樣哪個區塊也得透明公開,好食機建立的這套參與式驗證制度還特別納入環境指標,因此參與的農民還得做生態調查,更進一步有些農民甚至揭露經濟狀況、經濟需求、生產成本等,由此討論出一個農民和消費者都可接受的農產價格。

蘋果栽培過程全揭露 讓消費者理解栽培難題

這項參與式驗證對於早經營自然農法、有機農業的農民不會造成太大的挑戰,反倒是努力朝無農藥邁進的友善耕作者,要讓這樣的農民揭露資訊是需要很大的勇氣和互相理解,今年7月開始加入的石板善耕農園園主許家興(綽號:苦瓜)便是其中之一。

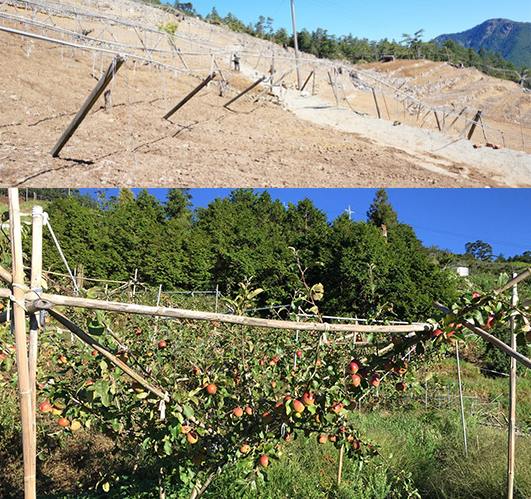

主業為維修機師的苦瓜目前在海拔2300公尺的大禹嶺上,有座1.1甲的生態果園,主要栽種蘋果和李子,這個果園過去長年以慣行農法耕作,苦瓜在6年接手時,受到太太啟發決定要朝生態農園邁進,但轉作過程蘋果樹不斷死去,第二年甚至幾乎沒有收成,蘋果樹容易爆發的炭疽病、黑星病、斑點落葉病等一一浮現。

後來農民阿凱(本名:蔡旭凱)加入,討論讓李子採無農藥、無化肥耕種,難度較高的蘋果則先採取減藥以及盡量使用有機資材的方式耕作,蘋果產量才漸有恢復。

苦瓜坦言,「當時要公開果園的蘋果樹用藥狀況時,心裡難免會害怕,因為社會對於農藥的理解還是停留在很二分化的狀態,甚至有些消費者無法理解友善耕作的蘋果為什麼長的皺巴巴,希望我們能將蘋果進行分級,但如果分級制度建立,果園很容易就會走回老路,以噴藥的方式創造更多外表好看的蘋果。」

不過苦瓜認為,既然要從是友善農耕「誠實才是上策」,因此好食機提出公開用藥狀況時,他便一口答應,而透過資訊公開、邀請消費者進行產地拜訪,苦瓜發現願意理解的消費者提高了,甚至有消費者能吃出這顆蘋果清甜、那顆蘋果帶點微酸,而這些都是友善耕作後,各個蘋果樹自己發展出來的「個性」。

此外,苦瓜認為好食機的參與式驗證另一項重要之處,是將生物多樣性納入其中,某種程度成為了消費者最大的保障,因為最好的認證就是生物認證,而農民也可從中反省到田間不只有種經濟作物就好,還可一併考量到栽種上的多元性。

例如苦瓜雖然局部使用農藥,但同時以自己的方式來維護生態、改變傳統高山地景、追求農園的生物多樣性。經過他細心的栽培,果園裡生意盎然,在三四月後會輪番盛開香草、昆蟲鳥類多達二、三十種、山豬猴子也時常來訪。

1-780x531.jpg)

好食機:參與式驗證挑戰消費者「惰性」

對於好食機建立的這套參與式驗證,農業改良場高雄場長黃德昌認為,要建立農民和消費者溝通的機制並不容易,因為消費者對農藥的印象往往停留在恐慌、汙名化的層次上,因此討論很容易形成「雞同鴨講」。

謝昇佑坦言,農民和消費者溝通本來就不容易,苦瓜的例子算是順利的,目前參與機制的農民中,有種葡萄的農民在和消費者討論用藥狀況時,曾經發生多次口角,甚至有消費者拿用盆栽種出來的無農藥哈密瓜和農民分享,讓農民很傻眼,而這一切都須仰賴「溝通再溝通」,此外現地勘查、請具有權威的農藥專家和消費者解釋都是方法之一。

「當農民種植蘋果需噴灑波爾多液(有機資材)、待克利(農藥)時,消費者就得被迫實際了解農藥的問題,某種程度是在挑戰消費者的惰性,」謝昇佑說,過往消費者只要花錢了事,有專業單位在農產上背書就可把對農藥的恐慌暫拋腦後,但恐慌之後能夠務實面對才是最重要的。

謝昇佑表示,目前消費者有意願參與驗證的比例其實並不高,但願意參與的消費者都能在過程中逐步了解當今農業的困難,更是好的開始。

-780x780.jpg)

我不懂,標榜友善台灣環境的上下游,為什麼要promote高山農業?

在過去台灣所得不高、進出口管制嚴格、跨國運輸冷藏技術尚未成熟、安置榮民等等時代背景下,在陡峭的山坡上,種植原本在台灣水土不服的溫帶果樹、蔬菜,是一種無奈的經濟/環保妥協。但是未來台灣面臨貿易自由化的趨勢,溫帶國家農業比台灣高山農業有更多優勢,那還需要繼續推廣靠著以破壞山坡水土保持、然後施用大量農藥流進水庫成為大家喝的水,這種高山農業模式,成為農民、消費者、政府、土地皆輸的局面?

有沒有可能藉由其他高山經濟活動例如:推廣山地森林、動植物復育,同時發展生態旅遊的方式,來逐漸取代目前得高山農業…

Jack您好,的確,正因為過去的高山農業帶來台灣環境破壞,但是不只是山的「高度」引起爭議,主要是農業開發方式不當。在梨山的女農阿寶抱著想要示範對友善土地的栽培方式的心情,到了山上耕作多年,還有其他的原住民部落或漢人,也開始嘗試順應小規模坡地種植、輔佐以種樹及草生栽培,而非大規模砍樹擴展大平台的不當模式。

您說的方式是很有可能的,也許是將農地開發逐漸現縮到一個程度,同時要以好的開發法來進行,而空出來的土地就走上森林復育以及旅遊,讓農業成為森林的一部分,這樣是最好的。

因此,我們會想要報導比較好的案例,讓大家可以參考,歷史要往前,也是身在其中的人們得一起跨過去才行,這是我們的想法。

那個,一般的貓在山裡面,不會因此就變成山貓…….

連往園主的臉書看了一下,”山貓”應該指的是他們在農園養的貓咪啦~