有機水稻因為少了「農藥」和「化肥」兩樣工具,種植初期最讓農民煩惱的,莫過於田間雜草該如何防治?此外,不同土壤的營養元素和酸鹼值也不同,如何根據土壤狀況合理化施肥,讓水稻長的又多又好?也常讓農民疑惑。台南區農業改良場日前出版《有機水稻栽培管理技術》,現在這些問題有了專刊可供解答。

台南農改場製作 有機水稻栽培全公開

《有機水稻栽培管理技術》厚約30多頁,內容詳載從品種選擇、育苗、整地、插秧、土壤肥培管理、施肥、灌溉、雜草管理、病蟲害防治到收穫和稻穀調製,有機水稻栽培的所有環節技術一應俱全。

台南區農改場去年底便有意撰寫這本專刊,台南區農改場副研究員陳榮坤表示,農改場在外推廣有機稻米栽培時,講習時間頂多1到2小時,這樣的時間很難完整將栽培管理談清楚,農民也不見得能完全吸收,再加上農委會訂定的《有機農業促進條例》草案正在立法階段,農改場便思考若能有一套系統性專刊,搭配立法工作完成,未來農民在有機栽培某環節上有疑惑時,便可找書來解答。

七種雜草管理方法 肥培管理知識

陳榮坤說,每每在外演講,農民面對有機稻米栽培最常提及的困擾就是「雜草管理」,但其實雜草管理有很多不同方式,除了種植綠肥、二次整地、覆蓋稻穀外,甚至有些農民有辦法在插秧初期控制田間水位,善用福壽螺吃雜草的特性來防治雜草。

《有機水稻栽培管理技術》這本專刊在雜草管理上共提供了7種方法,陳榮坤強調,提供的方法雖然很多,但農民可自由依據產地條件,挑選、修改,「透過這本專刊我們希望讓農民了解,有機栽培其實擁有很彈性的操作空間。」。

陳榮坤還說,出外講習除了雜草管理外,農民也很常詢問肥培管理的問題,而肥培管理因每塊田區土壤土質的不同又有差異。

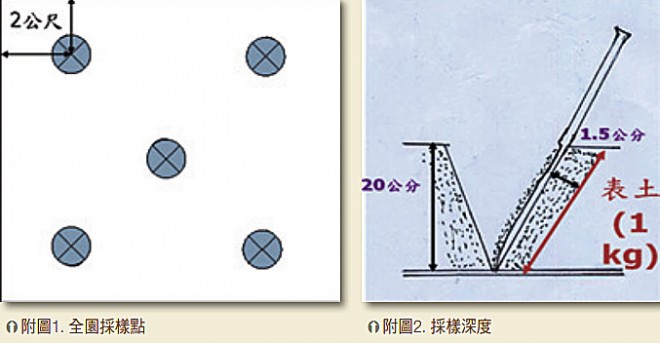

這部分農改場在《有機水稻栽培管理技術》最後貼心附錄土壤採樣方法的介紹,陳榮坤表示,「現在每個農改場都有提供土壤營養檢測服務,農民可根據書中方法,定時2到3年進行一次土壤採樣,就像身體健康檢查一樣,農改場進行檢測後會提供一份建議施肥表,農民便可逐步解決肥培管理上的困擾。」

《有機水稻栽培管理技術》已於12月21日出版,目前專刊全書內容已上傳至網路,可供線上閱覽,紙本印刷則可洽詢五南文化廣場。

(本文為財團法人建蓁環境教育基金會專案贊助人事經費,但完全不干預新聞選題與採訪寫作,確保新聞獨立性)