以往想看見仙履蘭,除非特別訂製,不然就只能在野外欣賞,但現在桃園區農業改良場突破繁殖技術,以組織培養方式量產規格均一的仙履蘭,讓這些有多種花樣、斑點、線條的蘭花可望成為蘭界的新星。

農改場表示,目前仙履蘭的外銷市場有2、3000萬元的產值,如能技轉順利、量產,仙履蘭的市場能再成長2到3倍。

袋狀唇瓣如女鞋,卻因技術不能量產而少見

蘭科植物都有一種名為「唇瓣」的特殊造型花瓣,據學者推測應是用來吸引昆蟲授粉;而仙履蘭的唇瓣又特化成袋狀造型,有如仙女的玉鞋般靈巧可愛,所以有「仙履蘭」、「拖鞋蘭」的美名。

仙履蘭在分類學上屬杓亞蘭科,有80餘個原生種,但屬瀕臨絕種的植物,因此《華盛頓公約》規定只有人工培植的仙履蘭可以進行販售,但嚴禁採集野生的仙履蘭。

只是傳統仙履蘭培植的技術受到限制,導致品質規格不一、供應數量稀少,讓蘭花市場只能任由蝴蝶蘭一枝獨秀。

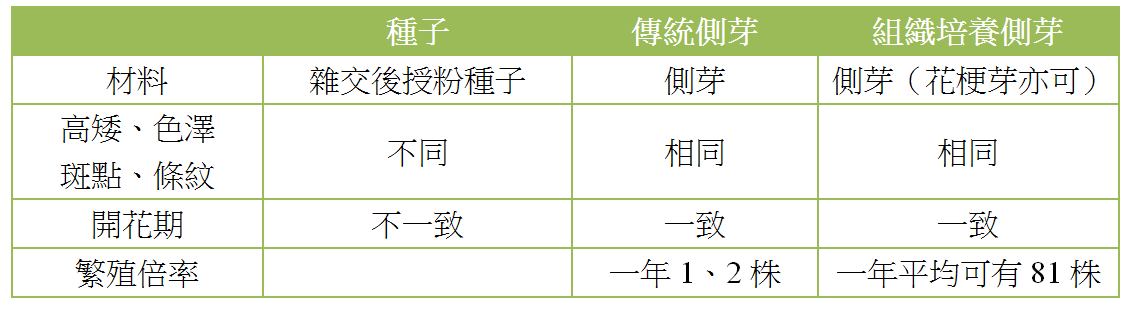

桃園區農業改良場副研究員李淑真說,傳統仙履蘭的培植方式分兩種,一種是親代雜交授粉,但也因此優良的基因不一定會傳給下一代,所以植株的高矮、成熟度、花期、斑點、顏色、條紋都會有差異。

另一種培養方式則是利用側芽栽培。李淑真解釋,仙履蘭依品種不同,會在開花前或後分出側芽(又稱分蘖芽);而側芽的基因和母株的基因都一樣,所以高度、花期、大小、成熟度都會一致。

「只是基因雖然一樣,但一年只能生長1、2株,數量仍然稀少,這些都是仙履蘭生產的困難。」

特定組織培養配方,讓量產、規格一致成為可能

不過現在農改場研發出一套特定的「組織培養基」,內含植物荷爾蒙及養分,能引誘仙履蘭的側芽進行無性分生,「所以複製出來的仙履蘭基因都和母株一樣,能在同一時間開花,也會開出一樣的花。」李淑真說。

而且新技術不只有規格一致的優點,栽培數量也相當可觀。副場長傅仰人表示,每一母株置入組織培養基中,平均可以分生出3枝側芽;而每枝新側芽又可在一年中做4次,因此一年之後可以產出81株高矮、顏色、花期一致的仙履蘭。

以同樣的速度栽培,第二年預估又可以再額外產出6480株仙履蘭,「產量相當大,有助於商業化量產盆花或切花。」

農改場估技術釋出後,能帶動2倍以上的市場

農改場表示,目前我國仙履蘭以內銷為主、外銷為主,其中外銷以日、歐各佔24%、美佔10%為主,一年約有2、3000萬元的產值。

「但現在我們技術突破、有量產可能,有可能帶動仙履蘭的消費市場。」李淑真表示,尤其這項技術只要有組織培養的器具,基本上都能執行,「很多蝴蝶蘭的業者都有這些工具,所以要跨足仙履蘭的培植也不困難。」

目前該技術僅移轉給一位桃園農友,而非屬單一授權,因此只要有興趣的業者都能申請,預估成本能下降2、3成,進而帶動2、3倍的消費市場。

(本文為財團法人建蓁環境教育基金會專案贊助人事經費,但完全不干預新聞選題與採訪寫作,確保新聞獨立性)