國人每日吃米,可知現今我們所吃的蓬萊米,當初從日本移植至台灣時經歷多少試驗波折,才得以落地生根、廣為種植?第一個在台培植成功的蓬萊米品種是什麼?用心呵護培育的人又是誰?

3月8日,春寒細雨中的陽明山,點點粉紅櫻花在朦朧清冷中綻放,「竹子湖蓬萊米原種田故事館」正熱鬧慶祝著這意義非凡的日子:這天是竹子湖蓬萊米原種田事務所(即故事館前身)的「米壽」,也就是落成八十八週年紀念。(「八十八」組合即為「米」字)

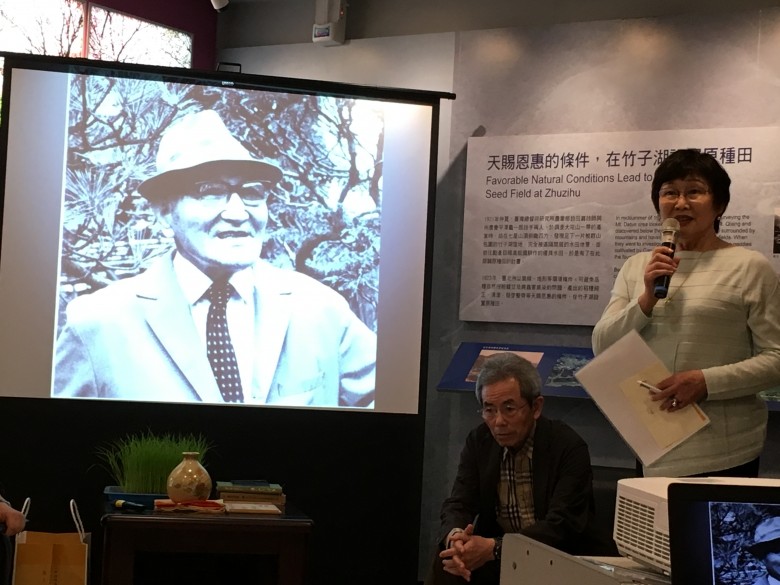

這段本來逐漸褪色的史頁,如今在一群有心人士努力挖掘與耕耘下,再度活生生地重現世人眼前。台灣蓬萊米的始祖品種「中村種」即將於今年四月重新在蓬萊米搖籃──竹子湖復耕,而當年花費最多心血推動原種田的日本技師平澤龜一郎,其孫女佐藤田鶴子與夫婿也受邀來到台灣參與這場盛會。

此一位於竹子湖入口處的原種田事務所,建於1928年,為蓬萊米榖種耕作管理與分配發送的運作中心,在1973年結束營運。後來經軍方修建為「梅荷研習中心」,成兵棋推演場地。至2009年經政府公告為歷史建築,2011年撥交陽明山國家公園管理處,開始進行故事館籌設,於2015年12月正式開館。

幕後推手之一計畫主持人邢玉玫表示,「這絕不只是個貼貼老照片的故事館,而是要以現在和未來的傳承來回應歷史!」她也希望透過這次紀念式,為座落在國家公園中的歷史建築豎立再利用之新典範。

除了古蹟的回歸,計畫團隊也著手讓傳說中的古稻種復活。背負「種有故事的米」的許諾,蓬萊米中村古種復育領銜人、台大農藝系名譽教授謝兆樞,以幽默口吻介紹復育古種的驚險過程。原來蓬萊米始祖品種中村種在台灣早已佚失不見,謝兆樞遠赴日本遺傳學研究所,方帶回冷藏沈睡了三十年的珍貴種子。第一次帶回十顆,竟全軍覆沒。第二次又帶回六十顆,他日夜對著種子祈禱祝福,最終,總算有三粒種子發芽了!

三粒種子最後成長結出稻穗,共重270克。謝兆樞說,這是古稻種在「三十年南柯一夢之後,重回故土給斯土斯民第一次實際感受的重量。」他已在竹子湖找到復耕中村種的最佳地點,預計今年秋天大家便能嚐到古稻種煮成米飯的滋味。

1931年台北州出版的《竹子湖蓬萊米原種田》這本古籍,是研究蓬萊米與竹子湖發展史的重要書籍,日前也重新翻譯,由陽明山國家公園出版。譯者魏敏智克服古日文的艱澀,還原蓬萊米培育現場的詳盡記錄,他並發現這段歷史中有位默默耕耘的關鍵身影:平澤龜一郎。

若稱「蓬萊米之父」是磯永吉,「蓬萊米之母」是末永仁,那麼平澤龜一郎的角色,則像是日日照顧著蓬萊米的保母。身為農業試驗場技師,平澤不僅是最初發現竹子湖適合種植日本稻種的人,並且致力擴大採種田與試作田面積、組織「竹子湖採種組合」,開鑿道路讓自動車可進出竹子湖,又建造利用硫磺泉水消毒榖種的消毒場。所有竹子湖與蓬萊米相關事務與建設,都有平澤默默付出的身影。

在平澤孫女佐藤田鶴子的口中,這位前輩的身影重又親切甦活起來。「我的爺爺是謙虛不自滿的人,從不說自己的功績,理想是成為英國紳士。他喜歡唱歌、音樂劇,也喜歡爬山、打棒球。從小我們家就常有台灣訪客,會帶肉鬆當禮物。」

「我想爺爺是很愛台灣的,」佐藤田鶴子說,日本戰敗後祖父返國,一度抑鬱不願多談台灣之事。直到1965年他首度回台,受到竹子湖居民熱烈歡迎並贈予「恩重如山」錦旗,她感覺爺爺又再度開心了起來。

曾與平澤龜一郎共事的竹子湖居民高墀囿的長子高銘宗也來到現場,他回憶當年平澤首度回台,竹子湖到處張貼著「原種田鼻祖回台」的標語,顯見當地人對平澤的感念與愛戴。

後來平澤四度來台灣登山,1981年以九十一歲高齡最後一次返台,是年出版《台灣的山與我》一書,回顧他與台灣土地之深刻情誼。

1928年3月8日上午,竹子湖原種田事務所的落成典禮隆重舉行,由平澤龜一郎作開場致辭。八十八年後的同一天,歷史在此復活,延續蓬萊米如珍珠般光潤貴重的故事與記憶,再創文化價值,也續寫風華新史頁。