農友靠天吃飯,與天氣搏輸贏,到底如何掌握軍情?天氣風險管理開發公司總監賈新興直言,颱風一天內路徑誤差可在100公里內,雨量預報的「最佳效期」其實只有一小時,必須戰戰兢兢隨時面對變化。

為了直接「與天對話」,農試所準備在各地普設氣象站蒐集資訊,而在宜蘭務農2年的青農陳幸延,在今年更自行設立簡易氣象觀測站,他説員山位於山麓口,因地形降雨而導致濕度、溫度、日照的環境和一般氣象預報的「宜蘭縣」仍有差異,希望逐步累積資料,作為務農依據。

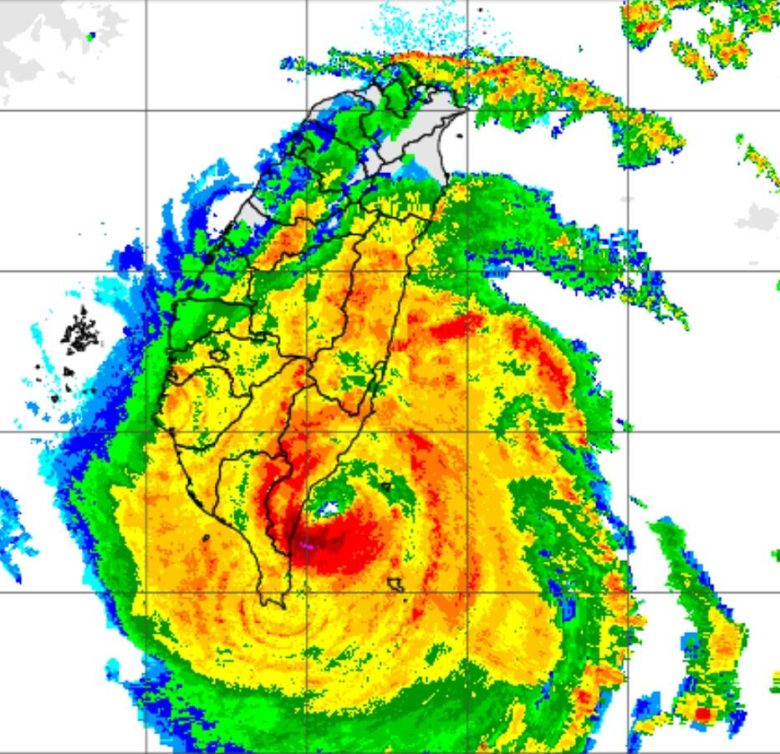

要看雨量就是看雷達回波圖

和農友耕作最相關的天氣指標,可以說是雨量預報,但天氣風險管理開發總監賈新興說,雨量卻偏偏是最難預測的項目。

一般來說,氣象局是以「雷達回波圖」當作雨量預測工具,其原理是藉由發射電磁波到大氣中,經由雲朵裡的雨、雪、冰雹、小水珠等物質反射到雷達,由於它們彼此型態、單位體積、大小都不同,藉此推估降水強度,再以顏色方式供民眾識讀。

賈新興特別強調,雷達回波圖的效力通常為一小時以內,下一個小時便又有變化,因此農友在晚間新聞上看到雷達回波圖,只能當作一小時內的參考,明日出門前又得再上網更新;而下午時再更新一次,才能精準掌握即時天氣。

40mm就會淹水 都市20mm就要繃緊神經

同時也由於全球暖化,極端氣候的發生頻率以及瞬間降水強度也逐步增加,最直接的便是午後雷陣雨的降水強度增強,成為瞬間豪大雨。根據氣象局新修的定義,只要一小時內降下40mm,即是「大雨」,通常在山區會造成山洪暴發、落石,平地則會淹水,出現「陸上騎車」的情形。

雖然40mm聽起來很少,但其實在都市地區只要20mm,地方政府和氣象局便會繃緊神經,發布大雨特報。以11日來說,新北市約下午2、3點便發布特報,3點在三峽、鶯歌、新莊、汐止、樹林等地便下起3、40mm的大雨,造成淹水災情。

氣象預報宛若偵搜部隊,還得搭配「大後方」馳援

至於國人最關注的劇烈天氣──颱風,近30年內雖然有衛星、超級電腦協助預測,但仍有一定侷限。賈新興說,現階段24小時內颱風路徑誤差可達100公里,農友、民眾同樣也得在暴風半徑接近時不斷雷達回波圖、雨量預測資訊。

另一方面中央氣象局、新聞畫面通常搭配路徑潛勢預測圖,但若不細讀說明文字,不少人直接看圖會誤以為「颱風怎麼越來越大?」其實並不是颱風變大、變胖,而是根據科學預測,認為颱風有70%機率會通過這些地方,因此對農友來說,還是要掌握即時天氣資訊比較準確。

儘管從幾小時到一兩日內的短期天氣,在預報準度上有困難,但取得的「事後數據」卻能當作長程氣候的推估資料。

以乾旱為例,賈新興說,在氣象上的定義是長時間不降水,未來3個月的時間內仍沒有顯著降水跡象。當時2014年底團隊便曾預測到緊接著的初春可能會面臨乾旱,可以人工調節方式應對,而2015年初的確發生十年大旱,但資源調派、農業因應則顯得進退失據。

其實,整體而言氣象預報與觀測就像戰鬥的「偵搜部隊」,取得詳實「敵情」後再制定作戰策略,最終取得勝仗。在農業氣象上也是如此,例如政府則應考量長時間內是否會面臨乾旱,進而配套鼓勵轉作、適度休耕,或一周內會確定會間歇性降水,短期葉菜作物是否可以先搶收,或像這次颱風造成搶收穀物受潮,可以先在風災前調度烘穀機等配套工作,成為農友的「大後方補給隊」。

農試所:預計4年設130個一級站到農業現場

現行氣象預測是以大範圍的行政區為主,但農民需要的是地區性的、產地的溫濕度變化、是否會有強降雨等等,因此農試所在部分產地架設氣象站,來掌握地區的氣象資料。

目前氣象局和農試所也透過網站,將即時的天氣資料彙整,目前能進行即時連線、更新資訊的一級站約有10多個,另有30多個簡易、可移動的自設站,未來4年內應可逐步淘汰自設站,並增加到130個一級站,只是一座一級站要7、80萬,還要看政府預算。

在農業試驗所執行「農林氣象災害風險指標建置及災害調適策略」的農業工程組長姚明輝說,這項計畫便是希望未來農委會有能力把「農業氣象」的資料「用出來」,亦即能夠將掌握到的天氣資訊,轉化成實際的政策因應,舉例來說,每逢颱風三星蔥就遭殃,若能預測準確的侵襲機率,例如只有3成,即建議農民注意加強田間灌溉水的管理,若侵襲機率提高到9成,便會建議農民提早搶收、減少損失。

不過他強調,的確實務上農友要能「讀懂」數據是最重要的事情,目前是有透過農民學院的方式請氣象局人員來授課。尤其預報一直都是「機率」概念,不是「一定會下雨」、「一定會放晴」,而是掌握資訊後自行評估、考量採取的相應作為。當然除了自己的減災措施做到位,相關產業保險、分散風險的作為也是可以考量的方向。

資科青農自架觀測站,和整體預報不同

多數資深農友可能從起風、溫濕感受便能掌握天氣變化,科學資訊只是「加減參考」,資歷尚淺的青農可能沒這麼好功力,在宜蘭員山深溝村務農第二年、資訊科學系畢業的陳幸延,就在今年初自力架設簡易的氣象站,來收集當地的微觀天氣,作為務農依據。

陳幸延購買了溫濕度劑量器、風速器、風向儀、雨量計等,包含測量日照強度、紫外線測量,將數據收集起來,上傳至網路來判讀。

他說,深溝村剛好位於風口,白天時由海面將水氣帶往山區,受地形抬升而成雲降水,晚上時則相反,但氣溫、雨量、濕度、日照的變化便和一般氣象預報的「宜蘭縣」整體有些差異。

而當初會想自行設置氣象站,也是觀察到去年10、11月兩批種植的白蘿蔔,時間相差一個月,早些種得卻飽受病蟲害,晚些種得卻長得較快、較好,才想從氣候環境變化來觀察是否和病蟲害有關,於是在今年初才開始嘗試。當然未來會把資料跟中央氣象局資料作套疊,瞭解微觀氣象跟中央氣象統計的資料有什麼不同,也供深溝農民參考。