農委會今天發表「國產生鮮豬肉追溯系統」,未來消費者只要掃描標示牌上的QRcode,輸入肉攤業者寫在標示牌上的8位溯源碼,即可追查該豬隻的拍賣日期、拍賣市場及來源牧場。

不過記者實際勘查發現,大型肉攤一天現宰4頭豬、分屬4家不同牧場,肉攤雖在看板上標示4條追溯碼,卻很難區分哪些肉屬於哪家牧場,追溯系統細緻度有待加強。另外,消費者關心的豬肉用藥殘留資訊、用藥履歷、豬隻飼料等並沒有列入追溯系統。

一般豬隻屠宰檢驗藥殘,需3─4天才能得知結果,但溫體豬肉屠宰後當天賣出,若事後發現有問題,消費者也已吃下肚,即使掃QRcode也難以保障食安,畜牧處副處長王忠恕表示,追溯系統上路已是一大進步,可強化牧場自主管理責任。

豬肉QRcode 裡面有什麼資訊?

全台每天約有2.5萬到2.6萬頭國產豬在市場流通,其中有7成在傳統市場販售,農委會針對生鮮豬肉推出追溯系統。

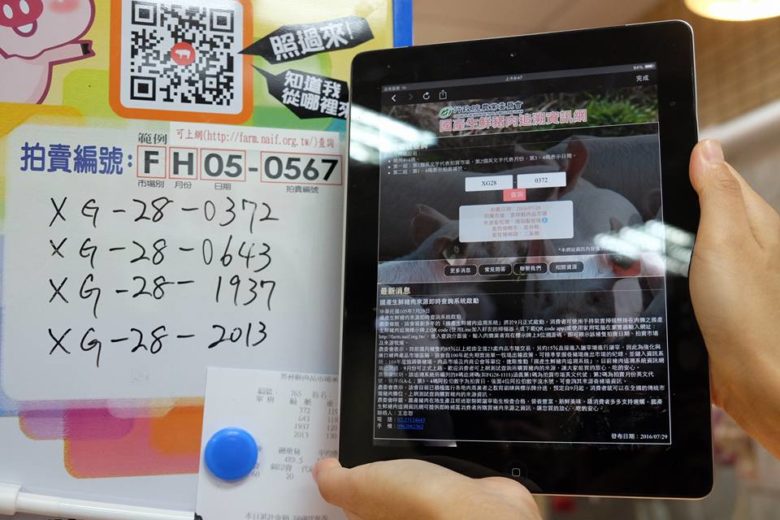

8位追溯碼中,第1碼為拍賣市場英文代號、第2碼為拍賣月份英文代號(依序由A-L)、第3和4碼阿拉伯數字為拍賣日,後面4位阿拉伯數字則是拍賣市場給的流水號。以士東市場示範肉攤為例,該肉攤當天販賣的豬肉有4條序號,第一條為「XG-28-0372」其中X為雲林拍賣肉品市場的代號,G代表7月、28是拍賣日期,0372則是流水號,消費者掃描QRcode進入追溯官網輸入該8碼,就可獲得來源牧場等資料。

農委會籌畫豬肉追溯系統多年,畜牧處副處長王忠恕表示,若101年沒有開始建立「單一牧場出豬政策」,追溯系統很難上路,他解釋,以前賣豬方式很亂,是採人名登記而非牧場,假設一牧場飼養5000頭豬,可能今天用父親名字賣部分頭數、明天卻用媽媽的名字,導致買豬的承銷人不清楚究竟買的豬是來自哪家牧場,農政單位難追溯,也難做產銷調節。

101年農委會偕同養豬場、肉品市場和肉商公會建立單一牧場出豬政策,拍賣市場交易只能用牧場名,豬隻進入拍賣市場後,農民再透過抽籤決定當天拍賣順序,市場同時為該農民帶來的豬隻編流水編號,當豬隻成功拍賣,市場工作人員會在豬身上蓋有8碼刺印,而該刺印就是現在的8位追溯碼。

士東市場今天示範的肉攤有2種類型,一個是透過拍賣市場的豬隻,肉攤可透過刺印了解豬隻來源並標示給消費者,另一種則是肉攤直接和某畜牧場合作,挑選豬隻直送畜牧場屠宰,這樣的豬隻不會有流水編號,但肉攤會掛上來源牧場的登記證書和當天屠宰的證明書向消費者展示。

根據農委會統計,前者經肉品市場的豬隻約佔8成5,後者直接進屠宰場的有1成5,農委會預計今年9月追溯系統正式上路後,全國約1萬5000攤傳統肉商,明年3月能有5成掛上追溯牌,明年底前達到百分之百。

記者實測 一家肉攤四條豬 難確認哪塊肉來自哪隻豬

不過令人質疑的是,記者實地訪問示範肉攤,該肉攤標有4條追溯序號,也就代表肉攤上有4頭豬,經過掃描其中2頭來自雲林的畜牧場,另2頭則分別來自嘉義和屏東,但肉攤業者坦言,經過分切、排列,很難區分哪一塊肉來自這4家的哪一家,唯一確定的是肉一定來自這4家,而且是經過屠宰場獸醫師檢驗過的。

也就是說若肉攤是和單一牧場合作,在只有一家來源牧場狀況下,溯源較簡單,但若一次販賣好幾頭豬的攤商,除非分切時特別注意、區分來源,否則消費者還是很難真正追溯到購買的肉來自哪一家畜牧場。

有畜產專家表示,不只肉攤需搭配追溯系統,重新建立工作流程,更前端的屠宰場也需要,他提到,普遍承銷商從拍賣市場買豬交由屠宰場後,屠宰場不見得會照順序屠宰,因此光生產者到拍賣市場建立資訊系統還不夠,從屠宰場到肉攤若屠宰、分切沒有調整作業流程,追溯系統形同破功。

此外,一般豬隻經屠宰場獸醫師檢驗動物用藥殘留,得花3到4天才能得知結果,但傳統溫體豬肉當天就得賣出,當發現肉品有問題消費者早已吃下肚,對此,王忠恕表示,目前動物用藥檢驗還沒有發展出快篩技術,在現有溫體豬肉販賣框架下,要等檢驗結果出爐才賣,實在強人所難。

畜牧處:追溯系統可強化牧場自主管理責任

不過王忠恕強調,追溯系統建立後能強化牧場自主管理的責任,以前因為沒追溯,農民不見得會肩負起安全用藥的責任,除非農政單位追到牧場檢驗,但追溯系統上路後農民就會開始注意,他指出,去年雞蛋追溯系統上路後,以往每年雞蛋爆發抗生素問題都有10多件,今年至今只有2筆,檢驗不合格比例已大幅降低,由此經驗法則可以看到追溯系統的功效。

畜牧處目前也正在和防檢局討論,未來這套追溯系統能串連檢驗資訊,畜牧處家畜生產科科長陳中興說,依現行檢驗方法,很難直接放該批肉品的檢驗資訊,但至少能放最近這幾個月抽驗的結果,讓消費者得到的肉品資訊能更充分。

台灣養豬青年聯盟理事長郭嘉育表示,政府願意開始注重肉品溯源是件好事,這對保護本土豬肉、提升競爭力也有幫助,只是追溯系統應該做的更精緻,甚至開始輔導豬農投入產銷履歷的申請,讓豬農能更進一步養成用藥紀錄的習慣,如此的追溯系統不只是追源頭、釐清責任,還可確保安全。