當橄欖油、披薩、千層麵與帕瑪火腿等義式美食攻佔世界各地的餐桌之際,發源地卻拉起了警報。受到經濟危機衝擊,義大利人縮衣節食,從2007年到2015年間,家庭平均支出縮減5.7%,食物的開銷更是減少了12.2%,其中肉類的降幅最大,達到16.1%。

義大利人減少食物支出,重回餐桌分階級的時代

「像是時光倒流,我們又回到餐桌分階級的時代」,社會投資研究中心(Censis)主任瓦雷立(Massimiliano Valerii)指出,「不同階層取得基本食物的能力出現了落差,吃不上肉的人,正是縮衣節食最嚴重的一群。」

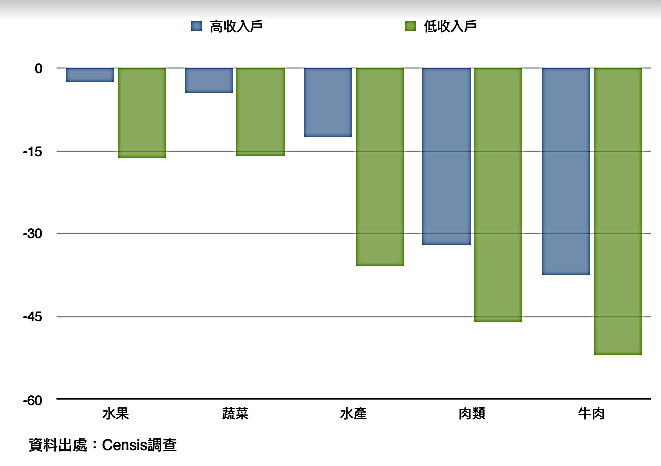

根據「餐桌上的義大利人」報告,在過去一年間,高收入家庭的水果支出減少了2.6%,低收家庭則減少了16.3%;在蔬菜上,高收入家庭減少4.4%,低收入家庭為15.9%;水產消費的降幅更大,高收入家庭減少12.6%,低收入家庭為35.8%。

而下滑最多的是肉類消費,高收入家庭減少32%,低收入戶為45.8%,其中牛肉的降幅更高,在高收入家庭縮減37.3%,低收入家庭更是減少了52%。

瓦雷立說:「如果地中海飲食的標誌是美味、健康與真正的食物,人人都可以獲取均衡的營養,很明顯的,收入較差的階層正在失去攝取這類飲食的經濟能力。肉類是地中海飲食的一環,而無法吃肉的人,就是低收入的一群。」

食物的社會差距拉大,出現「窮胖族」

「食物的社會差距(Food social gap)正在拉大,越來越多人只吃他們吃得起食物,可以選擇的食物受到了限制」,瓦雷立表示。相對的,餐桌上越來越多的加工食品影響了健康,並且出現「窮胖族」的趨勢,家庭收入低於全國平均值的南義人口中,體重過重或罹患肥胖症的比例為49.3%,高於中部的45%與北部的42.1%。

消費者族群分化,消費優先順序也產生變化

「餐桌上的義大利人」報告把飲食消費的變化歸咎於經濟能力。當食物消費趨勢沿著職業與階層出現明顯的落差之際,全國消費者聯盟的秘書長多納(Massimiliano Dona)指出,在收入高低之外,還需要考慮文化因素。

「消費者劃分為兩大族群,一群是有能力也知道如何消費;另外一群則是收入較低,自以為明白,但常常不知道如何採買,只追求折扣品,忘了追問品質,『吃到飽』的現象就是明證。這與行銷、錯誤的飲食訊息有很大的關係。」

受到經濟危機衝擊,義大利人更加看緊荷包,但社會投資研究中心總裁德禮塔(Giuseppe De Rita)點出:「縮減支出雖是被迫的選擇,尤其是收入最低者,不過許多中產家庭寧願犧牲買菜錢,然後去買新一代的智慧型手機。」所有階層的義大利人,在智慧型手機的花費都大幅成長。

1970年代起,每人每年食用的牛肉總重量(包括骨頭等不可食部位)在25公斤上下徘徊,但從2007年起迅速下滑,在2015年降到19.2公斤。瓦雷立認為,「遭到污名化、妖魔化,是義大利人減少食用牛肉的主因。」

剛好在一年前,世界衛生組織(WTO)的國際癌症研究所(IARC) 把紅肉列為「可能致癌物」,與鉛位在同等級,義大利人驚慌失措之餘進一步減少攝取牛肉、豬肉與羊肉。瓦雷立指出,「紅肉是代罪羔羊,當義大利人減少食用牛肉之際,肥胖症、高血壓和糖尿病的人數卻在增加中」。不過,「餐桌上的義大利人」的研究並沒有分析攝取紅肉與罹癌的關係。

減少食物的社會落差,回歸地中海飲食

消費者權益專家昆堤里(Riccardo Quintili)表示,世界衛生組織的宣告不是迷思,而義大利人少吃紅肉,與素食風潮,以及強調飲食倫理、不吃任何動物製品如乳酪、蜂蜜的維根(Vegan)飲食人數增加有關。「真正影響義大利人健康的,是有太多添加物與美式的食品。如果要分析食物的社會落差,應該更關注低收入者減少攝取水果與蔬菜,這才是地中海飲食的基礎。」

鑽研地中海飲食的人類學家莫蘿(Elisabetta Moro)也指出:「當義大利人少吃肉,其實是更接近本來就不以肉食為主的地中海飲食。」

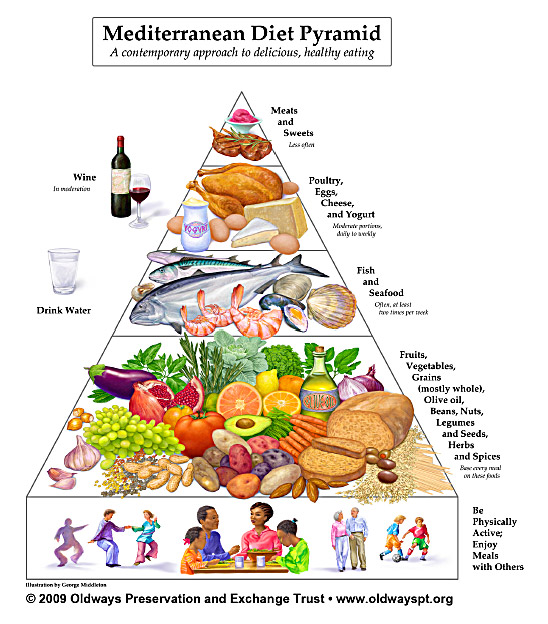

地中海飲食在2010年成為聯合國非物質文物資產,人民攝取的養分來自橄欖油、穀類、水果與乾果,然後加上少量的魚類、奶製品與肉類,佐以香料調味,用餐時則搭上葡萄酒。當dieta一字逐漸被簡化為「節食」的意涵時,這個源自希臘文diaita的字彙,意指生活方式,不僅是吃喝,還包括廚房料理、餐桌上與親友共享的社會連結,以及耕作、畜養的方式。

義大利人壽命長,許多研究指出與飲食習慣攸關。地中海飲食是在義大利發現的,源自平民但不代表吃得貧乏,這是每個人都可以負擔得起的飲食,均衡攝取,不把任何食物視為禁忌。

「可惜的是,地中海飲食當年被引入美國時,被炒作成是富人的食物,而窮人只能吃垃圾食物。」莫蘿表示,「回歸地中海飲食,就是義大利縮減食物社會落差的最佳解答,這不是返回古老時代,而是革新當前『食物鏈』的生產與消費方式。」