文/台東農改場

臺灣藜又稱紅藜或赤藜,為藜屬之臺灣原生植物,栽培面積以臺東縣、花蓮縣及屏東縣最多。目前臺東縣臺灣藜栽培面積約150公頃,以達仁鄉、大武鄉、太麻里鄉、金峰鄉和海端鄉等地栽種較多,為原住民族傳統耕作農作物,具豐富的營養成分與保健價值,更富含膳食纖維。

近日臺灣藜需求量上升,未脫殼籽實的收購價從97年的40元/公斤上升至106年的180~220元/公斤,吸引許多農民投入種植,但人力需求高,成本也高,台東農改場研究以水稻捆紮機用於採收,發現效果良好。

紅藜採收需高勞力,應用「水稻捆紮機」效果好

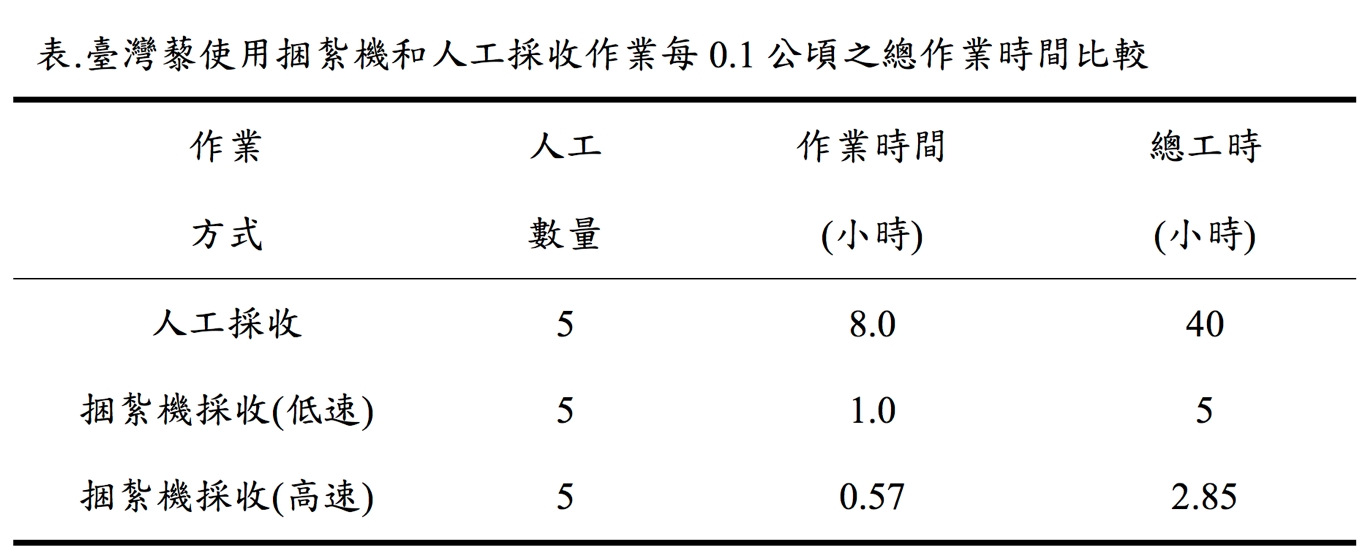

台東的紅藜採收,目前需以人背負提籃或手持網袋進行採收,屬高勞力成本作業,每0.1公頃同時需要5人進行。作業方式為手採摘將藜穗取下後,放置在大型尼龍袋內,再搬運至田區旁車輛上,每0.1公頃平均花費8小時,速度慢且人工成本高。

為改善費時費工之作業方式,嘗試以適用於小面積水稻收穫,排氣量為179c.c之兩行式水稻捆紮機進行果穗收穫應用試驗。結果顯示,捆紮機低速檔位採收速度較人工快上8倍;高速檔位則較人工快上14倍,捆紮後的藜穗可方便運至曬穀場曬乾。

臺灣藜有潛力 機械化收穫減少成本

臺灣藜具有栽培容易、植株生長旺盛、造型優美、果穗具鮮艷色彩等特性,近年來廣受市場好評,價格穩定成長。傳統人工作業方式,除了增加農民生產成本以外,也使栽培面積和產量都受到相當大的限制。

透過機械化收穫,可大幅提高單位時間內作業量能和減少勞力成本,增加農民種植意願,不但是高經濟作物,又可兼具美化農地景觀,吸引旅客前來臺東觀光,為多用途且具有發展潛力之特色作物。