無論何時,藤蔓一旦從捆綁它的任何束縛中解放出來,都應任其自由生長幾日,好叫它隨意鋪開伸曲,最好能挨到地面,要知道這可是它年復一年的渴望啊。–《野果》(Wild Fruits),梭羅(Henry David Thoreau,1817-1862)

彼居山下 有種種林

2007年參與北回歸線環境藝術駐村行動,就已將林彥伶、王耀俊夫婦與美濃的緣分連繫在一塊兒。爾後,跟著王耀俊到屏東科技大學教書的職涯選擇,2008年林彥伶帶著一雙兒女落腳美濃。

他們所居住的農舍,座落在美濃山下、福美路的南側,被一片桃花心木林包圍著。這片桃花心木林是王耀俊用「科學」的方式種出來的,筆直向上、不偏不倚的好木料。農舍座北朝南,背靠的正是榕樹窩,屋舍後方則是一片像森林的菜園,還養了雞與犬,卻是人畜和諧。

初來乍到美濃的林彥伶,一開始在吳瑪俐老師的推介下,到了旗美社大開設綴織課程,將零星、回收的線材,重新為編織掛毯、桌墊等等,賦予新生命。可惜,靦腆的個性與純藝術創作的堅持,終究無法符合實用性而宣告招生失敗。林彥伶總自謙:「我做的東西很難用吧?我不是為了實用而創作」。

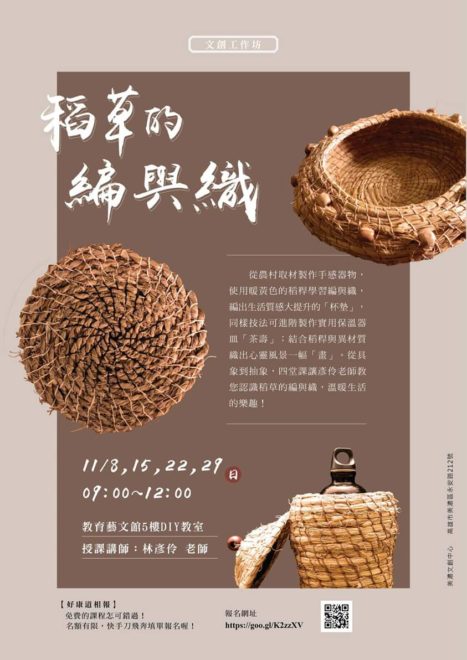

應社區團體邀請,偶爾教作手工書、月桃編與稻草編,2015-2016連續二年因國藝會「燈燈鄉印」的計畫,受美濃愛鄉協進會邀請,開始在社區做燈籠教學。

國藝會「燈燈鄉印」旨在重現元宵燈節的社區感,有別於都會大型燈節的模式。美濃以「正月十五竹頭背遊庄賣大眼」為號召,拋棄工業塑膠燈籠,啟動「自然素材編織工作坊」,從腳下的土地出發,採集淺山裡頭野生野長的植物,抽絲剝繭,提煉材質,將素材重組,親手製作一盞燈籠。

山中有才 草木皆兵

矗立在平原最北端的美濃山系,是玉山山脈的尾脊。不論與杉林、六龜交界的大貢占山,落到平原外緣,最高的山頭當屬月光山,高度649公尺,典型的淺山海拔。

這片山,並非原始森林。在1960年之前,瓦斯未普及的時代,是居民的柴山,也曾經種滿樹薯,開發得厲害。現今美濃山望眼放去都是刺竹林,也是樹薯經濟之後,一個時代的經濟與生活形態表徵。

植物是形構農村很重要的部分,只是自然野長的部分,得鑽入馴化作物消長的縫隙中,或者利用人們的懈怠來求生存。

在林彥伶眼中,農山村的植物之所以有才,並非收穫果實,而是那些不能吃的部分。民以食為天,展現在日常問候是:「食飽了沒?」林彥伶常感嘆,藝術家在台灣、來到農村,面對的質疑經常是:「這些東西中看不中用」。

老街觀光最歡迎的,就是吃與紀念品,座落於永安老街的「草木生活」似乎對促進觀光無益,因為它不好吃,也不好用,是介於純藝術與工藝品之間的創作工作室。

女兒、媳婦、太太、媽媽、家庭主婦、老師、藝術家,都是林彥伶的生命情調,但前面五種角色,幾乎佔據了所有時間,當藝術家是得空時的奢侈,或者得刻意安排才能實現。

各種角色拉拉扯扯中,2016年「草木生活」成立了。彥伶說,過去自己都是以家庭主婦為主,這個空間可以讓自己暫時離開日常的位置,不用為照顧雞犬、兒女、丈夫煩惱,多了個「正當」理由,讓自己回到創作。

只是,名目既然是開店,純粹的「纖維藝術」,也得更貼近地面。「草木生活」除了擺設過去所創作的羊毛氈織品,與繩編項鍊等綴飾,也嘗試將美濃常見的樹木、路邊野蔓,取來編織、抽取纖維、提煉染料,做各種開發的嘗試,稻草紙即是其中一項。

利用稻子收割後的農業廢棄物—稻稈,卻能萃取出如黃金般的纖維。彥伶以稻草纖維為基底,搭配其他植物纖維,做成了一幅大地天然的色彩。這幅處女作,也捐贈給鍾理和紀念館義賣當作營運基金,現收藏在林生祥家中。

除了稻草纖維,也編織了稻草墊。關於稻草墊,林彥伶說:常常自己在做東西時很少將功能性考慮在先,就是好玩,做完就結束了。所以東西做了一大堆,除了很明確是藝術創作作品,其他的,試驗性強過實用性,材質的美卻是一般人認知中的脆弱。想留下空白讓人們去想像,去發揮。生活中的藝術其實簡單到令人無法相信。

一年復始,春節將至,元宵接踵而來。將鏡頭拉回幾年前,廣興國小的孩子開心的提著林彥伶老師教作的藤球燈籠,美濃國小提著構樹燈籠,在「正月十五」,跟著自己村莊的國王爺、土地伯公一起遶境,為全庄消災解厄、祈祝平安。呼應減塑運動,何妨也學習草木生活,利用野蔓楮紙試做自己的燈籠呢?

葛藤燈籠

1採集葛藤

葛藤,常見於向陽開闊地,是排灣族祭儀用來製作刺球的材料之一。葛藤可在溪流兩岸取得,也可以在這樣的環境,找到與葛藤一樣熱愛陽光、開闊地,俗名「鹿仔樹」的先驅樹種—構樹。

2取構樹皮

接著是整理素材的工作,構樹的處理較繁複。首先要先刮除樹皮表層,然後是敲打樹幹,讓樹皮從樹身剝離。再將樹皮浸泡在水中數日,需換水並重復浸泡,以軟化其粗硬的纖維。

3編織藤球

先將葛藤編織為一棵圓球,做為燈籠的骨架。以雙錢結起編,取藤長1/3處圈出兩個圈,將圈重疊,再以2/3藤長處串引三個圈口扣住,由內向外,慢慢穿出一個球形,或者恣意作形狀的變化,完成後打結後固定藏於球內。

4敷上紙漿

將泡軟的構樹皮,以果汁機加水打散,置入容器中,以紙漿淋敷於藤球上,陰乾後,在藤心放入燈泡,即會散射出溫暖美麗的光線。

楮紙燈籠

構樹古稱「穀」、「楮」。《詩經小雅鶴鳴》有「樂彼之園,爰有樹檀,其下維穀,他山之石,可以攻玉」之句。意思是園中有高大的檀樹,檀樹下也有較低矮的構樹,檀與構在此被比喻為人才。

楮紙燈籠的做法很簡單。先將構樹製作成紙漿,以濾網撈起紙漿,用乾布壓掉多餘水分後,鋪滿在氣球上,待水分蒸發完全乾燥後,戳破氣球,置入燈泡,將開口收編後,綁在棍棒上,即成圓形燈籠。可在上面放置一些葉子裝飾燈籠,投射的光影也會有不同變化。