台灣農田停灌總面積今年創新高,在水情嚴峻的今天,更需要扶植耐旱的雜糧產業。為了審慎分配水資源,並提高國產雜糧自給率,政府推動「大糧倉」計畫,希望擴增稻田轉作甘藷、大豆、胡麻、蕎麥等雜糧的面積,其中更以大豆為主力作物。

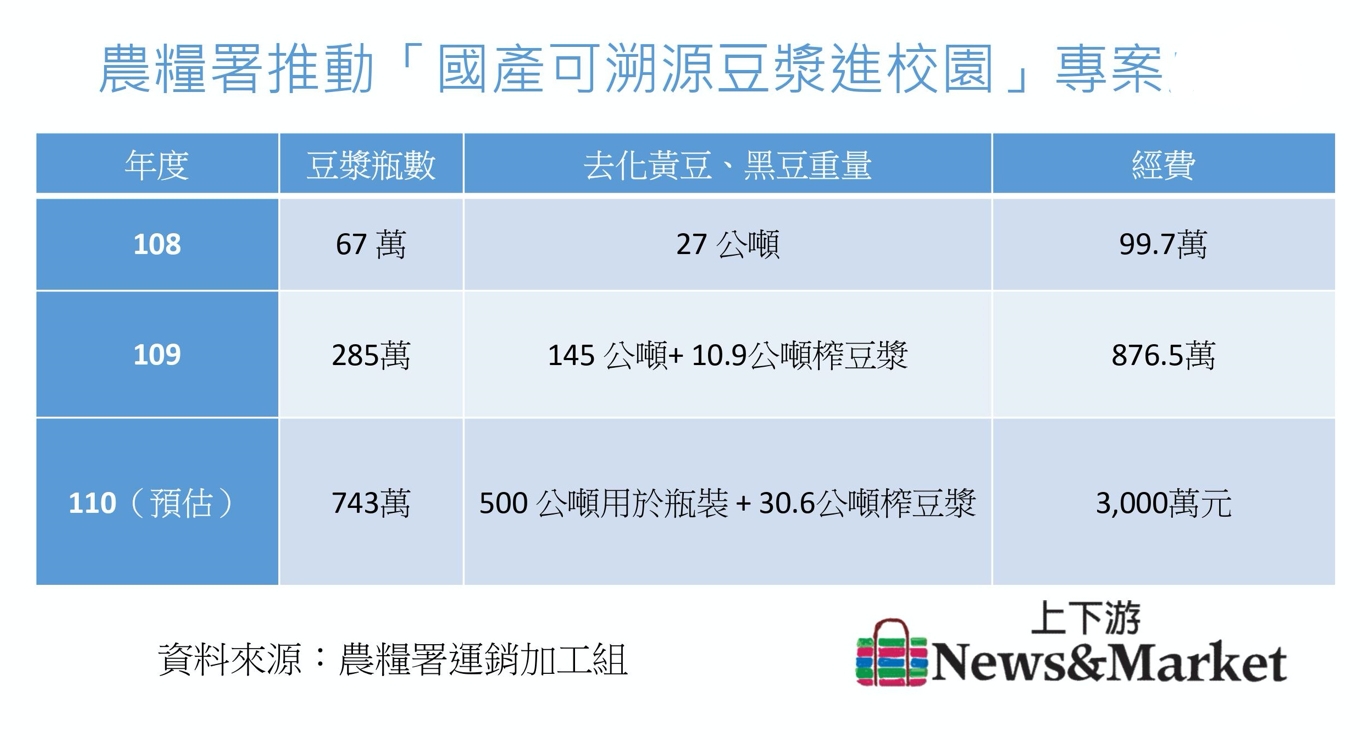

但本土大豆價格難與進口大豆比拚,因此農糧署自 2019 年推動國產豆奶進校園方案,希望助大豆農一臂之力。該方案兵分「豆漿機」與「瓶裝豆奶」二路進行,目前已消化 172 公噸大豆,預計今年消化數量上看 500 公噸,約可消化八分之一的國產大豆量。

扣除政府的補助後,學生喝豆漿的成本差異甚大,學校設豆漿機只要 0.45 元/人,但一瓶豆奶卻要 6、7 元。若政府持續補助、學校自有廚房者應該多推展豆漿機才是,不過因為學校餐廚人員的阻力,目前豆漿機只在新竹、桃園共 44 所學校推行,今年全台僅增加 18 所學校。

豆漿機和履歷大豆進校園 每週喝一次豆漿 只要 0.45 元

清晨六點半,桃園仁善國小的廚房已經開工,廚工阿姨們除了準備全校 800 人的午膳外,今年還得煮豆漿給大家喝。這是農糧署和桃園市政府合作推動的「安心大豆食材進校園計畫」,仁善國小是桃園 37 所試辦學校之一。

仁善國小執行計畫的主事者是午餐秘書吳大翔,他表示市價 8 萬多元的豆漿機無償租借給學校使用,機器費用由農糧署補助六成、桃市府補助三成、農民團體負擔一成。另外,每星期需要 20 公斤的黃豆,學校只要負擔三成費用即可,其餘七成由市府買單,唯一的要求是必須購買觀音、新屋的在地大豆。

產銷履歷黃豆每公斤 60 元,學校端用 360 元就可以買 20 公斤黃豆,姑不計水電等開銷,換算下來每個小朋友只要 0.45 元,就可以每週喝一次香濃醇的在地豆漿。

.jpg)

自煮豆漿 學童接受度高

但是黃豆是容易滋菌的高蛋白質,學校自製豆漿不會有食安問題嗎?《上下游》親自走訪,發現農糧署提供的豆漿機可以乾豆打漿,沒有污染疑慮,而且按鍵操作簡單,不會溢漿和糊鍋,密閉式全自動烹煮,15 公升的豆漿只要 50 分鐘即可完成。

豆漿製成後,廚工阿姨分裝在加蓋的小鍋中,送往四年級的教室,之後由老師親自分給小朋友,很快就鍋底朝天。「豆漿略帶豆渣,我們就告訴小朋友喝起來像綠豆沙一樣,大家接受度都很高。」吳大翔說。「學校廚房本來就會煮午餐、送午餐,豆漿的程序一模一樣,既然午餐沒有食安問題,豆漿也就不會出狀況。」比較麻煩的是豆漿機一次只能煮 200 人份,得要分年級進行,不能全校一起乾杯。

-1.jpg)

瓶裝豆奶進校園 178 萬名學童兩年僅喝 352 萬瓶

除了讓豆漿機走入校園,農糧署也致力媒合瓶裝豆奶成為學童營養的補給來源。桃園著力在消化黑豆,北區分署副分署長林美華表示,自 108 年 3 月 12 日起,桃園市政府在新屋和觀音地區27 所學校試辦供應「產銷履歷瓶裝黑豆奶」共 10 次,約 1 萬名學童受惠。

供給量最大的新北市農會,利用高雄、苗栗等地區的契作大豆製作豆奶,分銷至新北、台北及其他地區的校園,共計約 160 萬瓶。

中、南、東部也略有成績,台中市政府農業局提供半價優惠的產銷履歷豆奶給台中地區學校;嘉農農產品生產合作社則供應豆奶給嘉義至屏東的學童飲用;宜蘭羅東農會及花蓮鳳榮農會負責生產花東學童飲用的瓶裝豆奶。

看似遍地開花,但換算起來,全台國中、小近 178 萬名學童,兩年喝掉352 萬瓶豆奶,等於每人、每年僅喝半瓶。要做到全台學童都能喝國產豆漿,還長路漫漫。

全台統計已消化 172 公噸大豆 今年上看 500 公噸

學校採用國產可溯源豆漿專案,是農糧署運銷加工組行銷輔導科技士劉祥霖負責的業務,這項前年試辦、去年正式起跑的計畫,今年仍會延續。劉祥霖表示,農糧署除了繼續補助豆漿機外,瓶裝豆奶的補助也跟過去一樣,只要學校或團膳業者採購農會或農民合作社製作的豆奶 (170-250 C.C.),農糧署補助產銷履歷黃豆 1.5 元/瓶;有機黃豆 2 元/瓶。

大人物農產運銷合作社總經理陳建瑋計算,全台學童每週喝一次豆奶,就可以消化 2,000 噸大豆,相當於國產大豆年產量的一半。只要營養師願意將豆漿寫進菜單中,或是將特餐日變成「國產豆漿日」,雜糧復興有望。

政府補助只是零頭 國產豆漿全面進入校園難度高

然而中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信卻不這麼樂觀,他直言國產豆漿全面進入校園難度很高,在價格不變的前提下(營養午餐均價約 35 元),一瓶豆漿加上運費要近 10 元,農糧署補助的只是零頭,除非地方政府加碼,否則預算絕對不夠喝國產豆漿。

位於新北市新莊區的上將中央餐廚負責供應新北市 80 多所中、小學校園午餐,內部不願具名的員工表示,所有的菜單都是客製化,依照學校教職員、家長委員等人的要求而設計。即便學校要求提供豆漿,廠牌也要經過校方同意。以樹林的三多國小和三重厚德國小為例,上將提供義美豆漿是配合校方的要求,他們不過問是否使用國產大豆。

台中市飪珍記食品供應台中地區五十多所學校團膳,但其中不到一成提供豆漿。公司負責人詹琬琪表示,營養午餐是按照合約四菜一湯來設計,即便她拿了政府一瓶 2 元的國產豆漿補助而提供豆漿,校方也不會容許她減少四菜一湯的內容,更何況補助一瓶 2 元不過是豆漿成本的四分之一而已。「如果不是學校把條件踩得很硬,我們是不會提供豆漿的。」她直言經營團膳的辛苦。

豆漿機需解決午餐秘書任用及廚工反應

桃園市政府農業局科員呂正偉已經負責兩年的大豆進校園業務,每每與教育局或校方溝通,他都充滿無力感,學校認為瓶裝豆奶違反校園減塑原則,也強調應該提供多元的食材選擇,不可以規定學生只能喝豆漿。更有老師認為,牛奶比豆漿營養,而且牛奶無糖更健康。

農糧署技士劉祥霖也指出,經過桃園與新竹 44 所學校試辦後,今年願意加入豆漿機行列的學校,全台灣只有 18 所,而且多集中在桃、竹地區。主因可能是桃竹市府皆編列了自籌款,畢竟農糧署不是全額補助豆漿機。

然而即便如此,光以桃園來分析,118 所學校有設有廚房,符合豆漿機入校的條件,願意引進豆漿機的卻連三成都不到。

站在第一線,吳大翔指出問題所在,他說學校午餐秘書都是老師或職員輪值,工作繁重責任大,但沒有額外加給,多數人視為畏途,許多學校是抽籤決定,「誰倒楣就由誰做」,午秘只求任期不要出錯,安全下莊就好,要額外承接豆漿機的業務,意願不高。

嘉農農產品生產合作社理事主席黃家均也指出,針對已設有豆漿機的學校,政府應該鼓勵他們轉用國產大豆。至於有廚房但沒有豆漿機的學校,他建議直接補助瓶裝豆奶,而不是引進豆漿機。「根據我們市調,校方擔心煮豆漿會增加廚工的負擔,造成他們反彈。」