文/ 柯雅之(財團法人農村發展基金會 專案研究員)

要控制住全球溫度的上升,「減緩」(mitigation)溫室氣體排放是首要任務。然而,在奮力剎停這輛氣候變遷與環境變化之失速列車的同時,作為乘客的我們應該如何自保,可以「減輕危害」甚至「拓展機會」,就是「調適」(adaptation)行動的重要之處。

調適不只緊急應變,還要維續長期韌性

調適策略可分為「反應性」及「預防性」 兩種類型。「反應性」調適針對極端氣候可能帶來的災害衝擊,讓社區準備好在緊急狀況下要如何應對,以降低損失的嚴重性。國家災害防救科技中心推廣多年的「社區防災」 概念,已建立一套讓社區進行環境診斷、資源盤點、防救災人力編組、疏散避難規劃與演練的工作方法,是「反應性」調適中重要的一環。

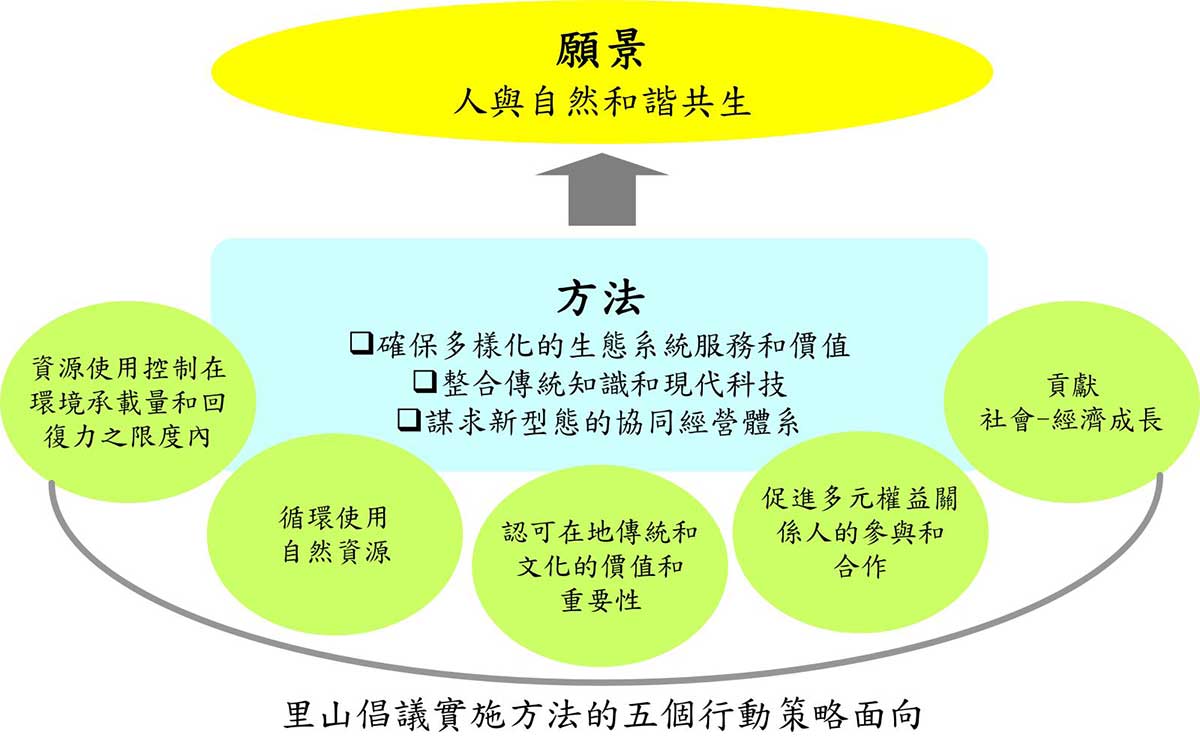

面對較長時間、非急迫性的氣候變遷影響,則需要「預防性」調適,更進一步來讓災害盡可能不要發生。以「永續」為核心精神的里山倡議,提供農村一個「預防性」調適的思考方向──保護好環境生態以及在地文化、促進當地社會與經濟成長,強化社區的根本,其實就與「韌性」的概念不謀而合。

屏東科技大學森林系陳美惠教授也提出,透過社區內部的自給自足體系與分享體系相互支持,社區就不怕氣候與環境的變化,仍能維持生活無虞。

結合自我照顧體系與互動應變機制,建構社區自主調適能力

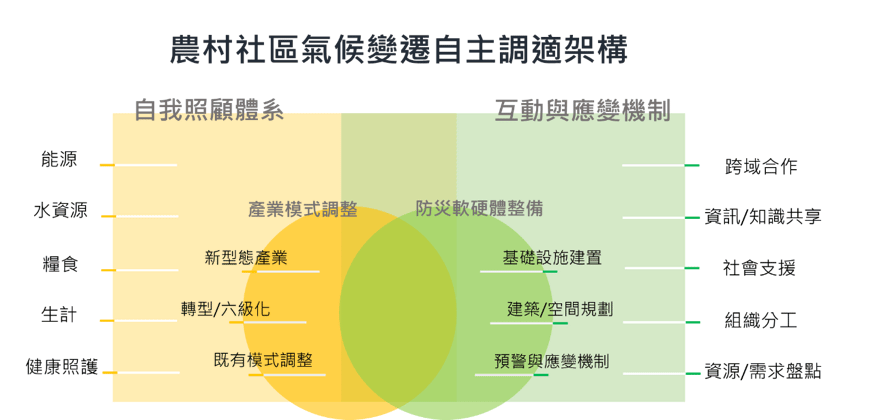

農村在產業生計、家戶安全等方面會遇到的氣候變遷衝擊,需要透過原有模式的調整、或是社區基本服務機能的強化等方式來因應。因此,農村社區的調適,綜合上述社區防災與里山倡議的概念,可以分成以下兩大主軸來思考:一是「自我照顧體系」──推動社區自給自足地完善自身所需的生活機能;二是「互動與應變機制」──建立社區內外的社會支援與資訊知識交流模式。

在兩大主軸之下,「產業模式調整」與「防災軟硬體整備」則是社區面對氣候衝擊時,生活最直接受到影響的面向,也是最能夠率先著手處理的工作項目。這些工作面向彼此並非獨立存在,各項在操作時會互有重疊與連結,也需要互搭配才能發揮成效。以下簡要說明各面向內容,並列舉相關的社區操作案例作為參考。

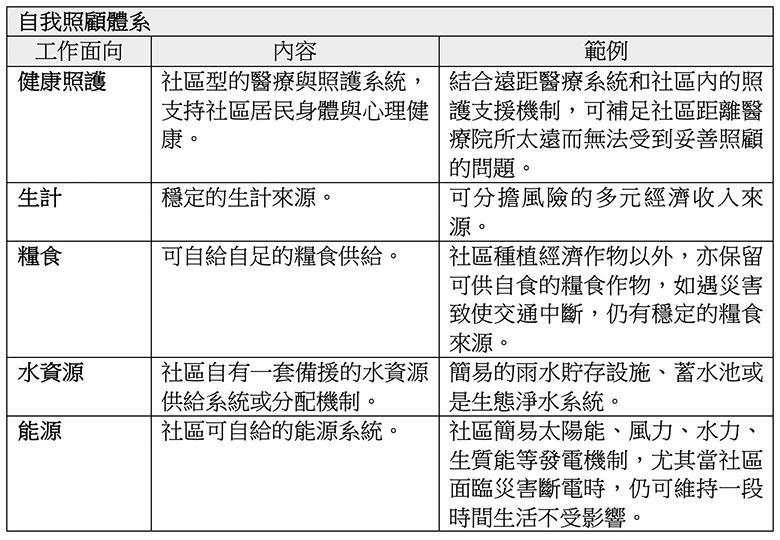

自我照顧體系

相較於都市綿密的電力、水源、交通等基礎設施,以及便利的行政機關、警消、醫療救護等公共服務機能,農村地區的硬體建設與生活服務資源都較為不足。當極端氣候事件衝擊農村既有的生活模式、破壞當地的基礎設施時,社區是否能準備好使生活不受影響的備援方案?此時社區內部若有一套自給自足、社區互助共享的系統,便能維持社區的基本生活機能。

產業模式調整

氣候變化直接影響著農林漁牧產業的環境條件。只是,農村社區居民大多仰賴一級產業作為主要且單一的經濟來源,一旦產量受到氣候影響,一整年的生計也可能出問題。未來除了可能更頻繁出現的極端天氣釀成天災,長期的氣候改變趨勢也讓各地區適合的農漁業發展大洗牌,過去習慣的產業模式勢必得因應環境條件,進行大小幅度不等的調整。

海村落耐淹案例規劃》,強調「與水共榮」的核心精神,以嘉義東石鄉掌潭村為例,提出西南沿海地勢低窪地區易淹水地區利用水環境發展觀光產業之構想,讓洪水成為地方發展資源而非僅是災害。(資料來源:經濟部水利署水利規劃試驗所《臺灣西南沿海村落耐淹案例規劃》)

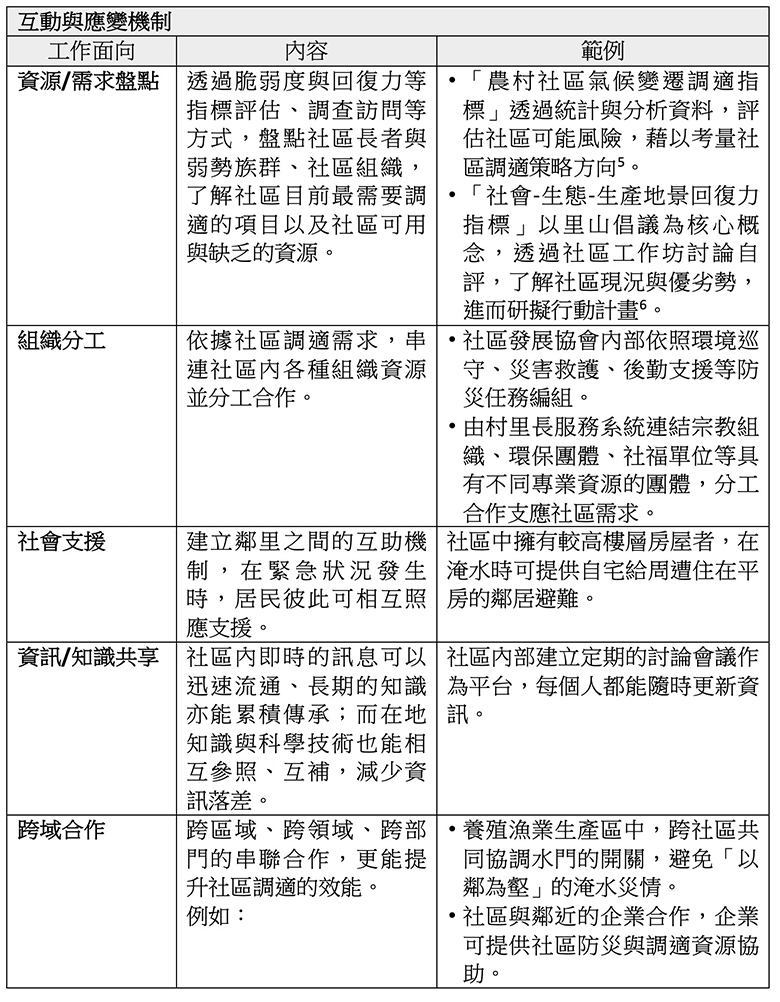

互動與應變機制

社區的調適除了針對實際可見的產業、空間、設施等進行調整,在社會層面,人力物力的資源如何配置在最適切的位置、社會連結與支援的系統如何建立、資訊與知識如何有效地傳遞與運用⋯⋯等等,也都需要逐步建立起一套模式,讓社區有能力面對氣候變遷與災害衝擊等各種不同的挑戰。

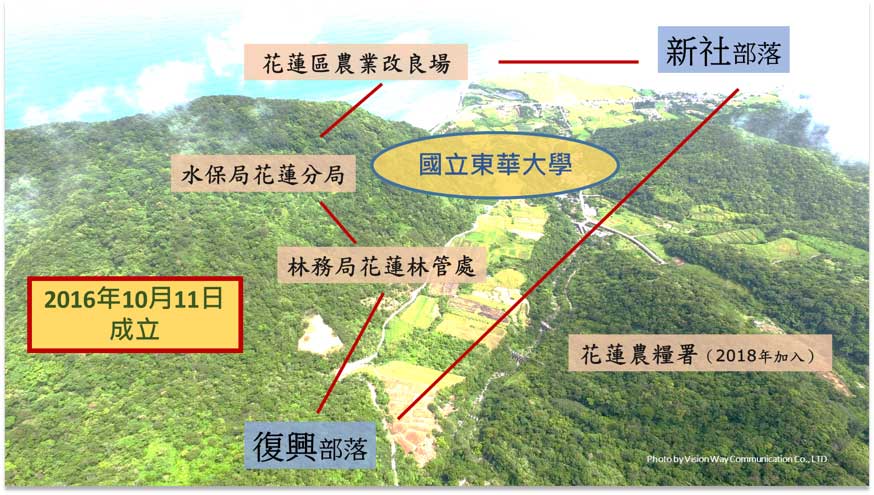

(資料來源:李光中)

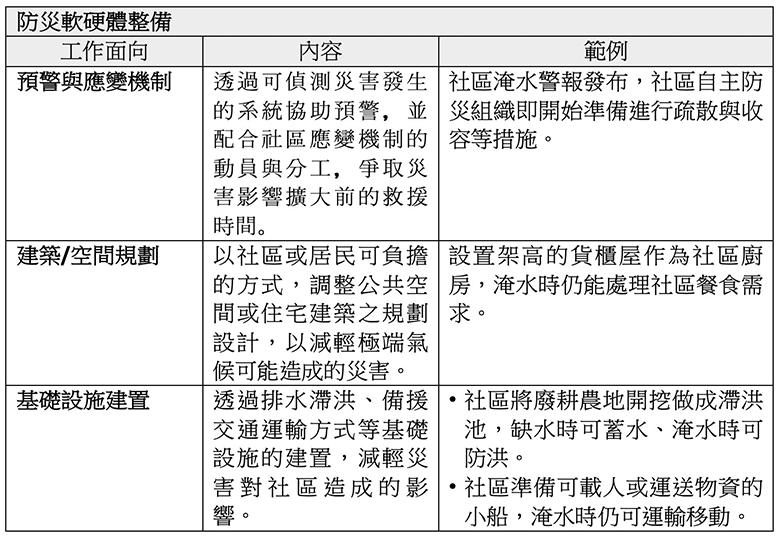

防災軟硬體整備

當各種降低災害風險的措施已無法阻止災害發生,社區平時整備的防救災措施就能派上用場。有效的防災措施不見得需要大規模、高成本的建設,活用在地智慧,建置真正符合社區需求的硬體設備或設施,同時配合社區自身即時的反應與處理機制,才能達到最佳的防災效益。

奠基於社區本質,調適同時也開展新想像

「農村社區氣候變遷自主調適架構」期望提供一個框架,讓農村社區瞭解在氣候變遷的衝擊影響下,可以嘗試由下而上地操作哪些調適工作。這些工作面向不僅在平時可支持社區穩健發展,若當災害發生,社區也能具備韌性妥善回應,降低損害的程度。

在資源有限的情況下,可先由社區需求最急迫、居民最有感的工作面向著手,在設想既有問題解決策略的同時,亦能再延伸思考,如何在未來的氣候情境改變下,順應調整社區發展方向。

-293x293.jpg)