林義隆的家位在鹿野高台山腰,歲月在海岸山脈和中央山脈間踱步,晨起看卑南溪谷氤氳山嵐,夜觀月色圓缺,讓星星哄著入眠,都蘭山和鹿野溪琴瑟和鳴,是聽也聽不膩的《四季》樂章。

像是符應花東縱谷狹長的地形一樣,林義隆的 7 分農田也是狹長型,220 米長,30 米寬,農田入口種了兩排台灣原生種的喬木,杜英、楓香、櫸木從拇指粗、膝蓋高長成現在的林蔭大道,見證林義隆 16 年的務農歲月。

「楊桃跟鳳梨是我的兩大經濟支柱,其他次要作物跟零星作物則幫助我分散產季與風險。」林義隆在巡禮農田前,先作了這樣的說明,靠著務實的實踐策略,構築浪漫的田園夢想,他將農田分區編號,對土地的歷史紋理如數家珍,哪一年的豐饒讓他累得挺不直腰、哪一年的歉收教他欲哭無淚……他的腦中有一本史籍,裡面記載著中年大叔的血汗,以及務農生涯的歡愉。

本是竹科工程師 因靈魂缺氧而離職

在「自小無大志,跟著潮流走」的前提下,林義隆的前半輩子相當成功,明志工專、台科大的職業導向訓練,讓他畢業後進入工研院光電所,隨後又在新竹科學園區打拚。15 年的竹科生涯,每換一個工作,薪水就跳一級,從菜鳥課長,作到資深協理,當時的目標是把時間的利用最大化,賺更多的錢。

林義隆說,他的竹科日常是「早九晚九」,但最忙碌的時候,曾經連續兩個月過著「早九早二」的生活,早上九點進公司,忙到半夜兩點才回家,靠腎上腺素燃燒生命的引擎。雖然富貴榮華,十人九慕,「但說不上來為什麼,就覺得這樣的工作少了點生命力,」再加上工作壓力過大,已經影響家庭生活,產生親子衝突──靈魂嚴重缺氧,讓林義隆決定離職。

一趟簡單旅程 對務農開始動心

衝動離開百萬年薪的工作,林義隆對未來沒有任何想法。這對凡事講究計畫、目標的工程師而言著實不可思議,不過或許正反映出他對離職的迫不及待,以及性格中久遭掩埋的浪漫情懷。

雖然對未來毫無計畫,但命運卻帶領林義隆往土地一步步靠近,第一步是花東 20 日長旅行。因為多年飲用都蘭打碗花農場的天然醋,他帶著一家人冒昧造訪,沒料到和農場主一見如故,徐蘭香不只跟他們聊了一整天、留他們用野菜餐、甚至還邀請他們隔日來拔蘿蔔。

收成了 2、30 個麻袋的蘿蔔,他們坐在山坡喝熱茶吹海風,天清日晏,綠島在海上搖曳成扁舟,簡單的愜意自在讓林義隆頓生「夫復何求」之慨。蘿蔔有土壤的香氣、真實的重量,他之前日夜忙碌換來的華服美饌,好像不比手上的清風熱茶來得舒心。當時他就覺得,「下半輩子務農似乎是不錯的選擇。」

那趟旅行結束數月之後,林義隆舉家南遷,務農至今16載。

初試啼聲就遇到銷售危機

林義隆共有 1.55 公頃農地,不同季節有不同收穫,期間還有酵素、果醋等加工品出售。當然,這些成績皆非立竿見影,林義隆一個農業門外漢初初進場時,也覺得茫然不知從何做起,還好賣地的農人附贈他 240 棵 10 年生的水晶楊桃果樹,告訴他一年可收獲上萬斤出貨到主婦聯盟和里仁,知道每年至少有 48 萬元的收入,「我的心就比較定」。

隔年,林義隆收成了8千斤楊桃,離上萬斤「雖不中,亦不遠矣」。豈料那年是潤年,農曆春節在2月中旬,恰與楊桃採收期重疊,主婦聯盟和里仁放假一週不收貨,楊桃卻沒有放假,掛在樹上,一天熟過一天。

在沒有臉書行銷的年代,心焦如焚的林義隆先寫 email 給親朋好友求售,也在自己的部落格上販售,神奇的是,不論後來採收多少,都能夠順利賣掉。他也因此累積了許多客戶資料,「覺得好像不靠通路,自己來賣也沒有問題。」他並且認為,直接面對消費者,他更有機會把自己「不施農藥不灑化肥」的堅持告訴大家。

水晶楊桃好吃出了名 農夫兼職小編 銷售自己來

林義隆的楊桃十分有名,吃過的人都說對楊桃完全改觀,他自誇得有點靦腆:「真的滿好吃的。」只是這好吃的楊桃風光登場後,隔年立刻減產九成,僅收穫 880 斤。這還不是最慘的時候,有一年楊桃僅收成 300 斤,鳳梨產量也不忍卒睹。

吃了一點老本、借了點周轉金、上了幾堂自然課,林義隆慢慢知道,「種得好不是我的本事,都是大自然的決定!」大好的時候可以清償貸款、增建屋宇,大壞的時候,靠撲滿裡的銅板也可以過日子,重點是對得起自己。無論是楊桃、鳳梨或是後來的酵素加工品,他都自行販售,他是農場的公關、會計、總務、小編,同時還是每天要下田的農人。

建立客戶清單 照顧常客同時「養」新客

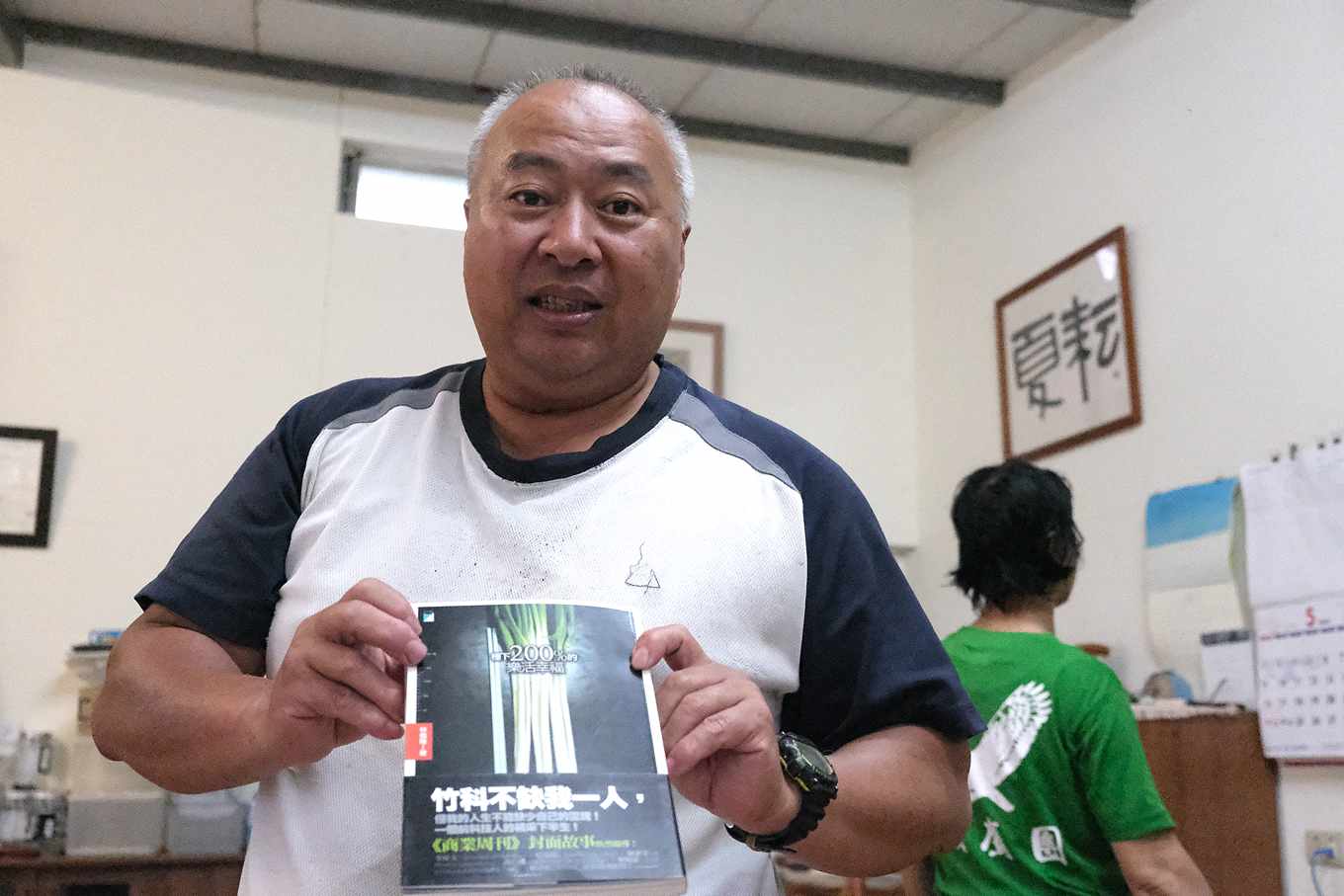

林義隆大方分享他的銷售之道,「小農就是得寫文、拍照,幫自己做的事爭取流量。」因為勤於筆耕,部落格讀者不只是他主要的客源,文章還吸引寶瓶出版社的注意,邀他出版《種下200% 樂活幸福》一書,許多讀者循線而來,支持他的作物,壯大他的客群。

其次,站在將心比心的立場,林義隆發現交易方式愈簡單愈好,不要讓客戶每次都得填一堆表單,「像我有些客人只要跟我說『照舊』就好,非常乾脆。」

要讓客人方便,就得自己作好管理,林義隆有份 2 千多人的名單,他會定時調整,把最常往來的客戶往前調,一有作物要出售就發訊息聯繫他們,建立他們的品牌忠誠度。另外,因為每年都有老客人會流失,他也會優先讓一定數量的新客戶買到產品,把他們「養起來」。

不藥不肥卻經濟無虞 三大秘訣告訴你

只是一般人對不藥不肥的印象,就是農夫苦哈哈,為什麼林義隆可以經濟無虞?比起慣行農法,他的農作產量確實偏低,但是因為單價較高,因此可以稍作平衡,「讓自己的產品在市場區隔中站在高端位置」,是林義隆的第一個秘訣。

其次,他收成的次級品比慣行農法更容易製成加工品,二級產業的收入也是他的經濟支柱。最後,因為直接銷售,不必被通路拿走四成利潤,相對來說等於增加了收入。

作農務筆記好處多 電腦登記追溯容易

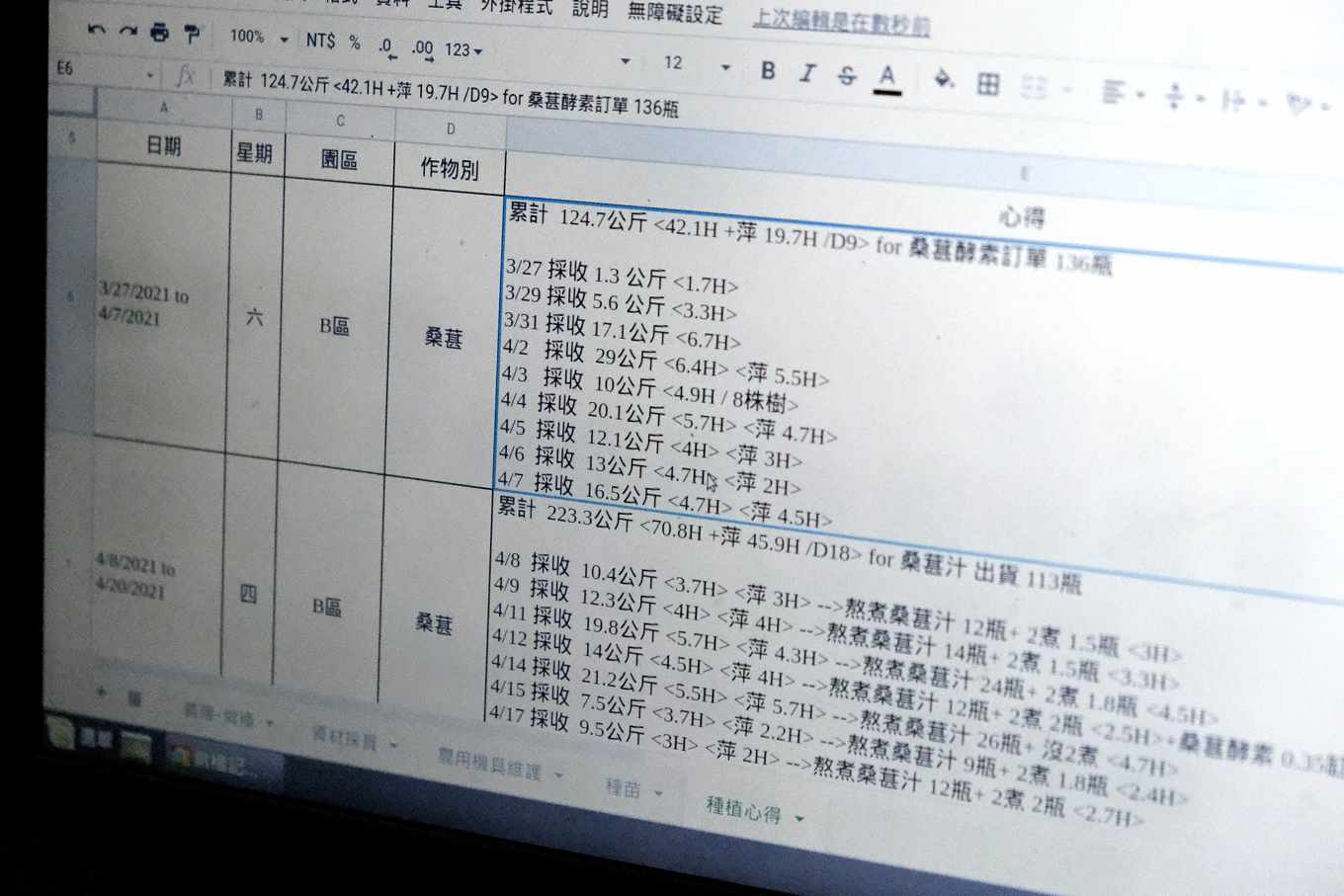

從務農第一天,林義隆就每天作農務筆記,這是他在科技業工作時培養的習慣。大約八年前,他更把一切紀錄電腦化,以方便追溯與比較,包括農機的購買與維修、種苗與資材的購買與耗損、作物收成重量與加工品瓶數、客戶資料與出貨紀錄表以及自己的工作時間。「像我今天就把早上在D區除草的時間紀錄下來,這一季這一區的除草總工時是21.9小時。」

林義隆觀察到,大多數的農民都會作紀錄,只是寫在日曆上或是黑板上,但那些方法都不易追溯管理,「其實用電腦紀錄,一天只要15分鐘而已」,費時不多,好處不少。舉例而言,他每年都會嘗試新的桑椹剪枝法,然後比對歷年的收成,就知道自己的實驗是否成功。再例如發現今年同一時間的產量增加,就要趕快在臉書上加碼促銷,及早因應。

至於工時紀錄,更與成本關係密切,「要知道花了多少工時,才能夠合理訂價,」林義隆說,農民多半只賺自己的工,但為何農業不能有利潤?只賺工資要怎麼退休?所以平時一定要賺、要存。林義隆也坦誠分享他的經濟狀況,目前兩夫妻月入大約7萬元,因為鄉下開銷少,而且子女都已長大成人,他們的日子其實比許多上班族還要經濟自由。加上戶頭有積蓄,自有的農田也有價,還有勞保年資的退休金以及農保,他們的退休生活看來不成問題。

務農靠衝動 退無可退才能走對路

林義隆認為務農的成就感很直接,客人的回饋給他極大的鼓舞;務農也很自由,他現在每天平均工作5個多小時,終於有時間兼顧他多元的興趣:看電影、走路、接近自然;農家生活讓他認識很多不一樣的人,這些朋友的經歷豐富他的視野;「最重要的是,務農讓我太太很開心,這是她一輩子最想做的事。」

那麼,他支持其他人來務農嗎?

「我會問他為什麼想務農?想種什麼作物?想要多少收入?知道要種多少面積才能達到那樣的收入嗎?」林義隆真誠地說,這些都必須想清楚才行。

但是話鋒一轉,他也自承,「不過把這些都想清楚,大概就不會務農了。」他說務農靠的其實是衝動,因為當年的衝動,把自己逼得退無可退,他才能「讓自己的人生走到自己想要的方向」。