農地違章工廠為何拆不了?去年3月《工廠管理輔導法》公告後,宣示新增違章工廠即報即拆,至今全台僅拆除 6 間。地方政府過去聲稱財政困難、無力拆除,然而地球公民基金會實查發現,全台地方政府已從申請納管的農地違章工廠收取了納管輔導金與營運管理金,共計高達20億元,與過去宣稱的「財政困難」明顯有出入。

地球公民基金會表示,《工輔法》內容有提到納管輔導金與營運管理金專用於「未登記工廠之管理、輔導及周邊公共設施改善」,但如何使用,地方及中央都說不清。對此,經濟部中部辦公室科長李信融僅回應,經濟部一直都有與地方政府定期開會、督導進度,絕無怠惰。然而,環團推估五年來違章工廠新增了2萬多間,卻僅拆除6間,中央地方均難辭其咎。

.jpeg)

說不清的工廠數,新版《工輔法》讓地方政府進帳20億

農地工廠是歷史共業,蔡英文總統曾宣示終結農地違章工廠亂象,2016年5月20日後新增者「即報即拆」,5月19日前的違章工廠則有條件輔導合法。然而農地違章工廠目前數量誰也說不清,經濟部推估有 4 萬 5 千家,農委會2017年估計有13萬家,地球公民基金會依照農委會每年公佈的疑似農地工廠推估,近五年來至少增加了2萬多家農地工廠。

2019年立法院三讀通過《工輔法》修法,明訂2016年5月19日前農地既有的低污染未登記工廠限期2年內申請納管、3年內提改善計畫,10年內取得「特定工廠登記」;一旦取得特定工廠登記後,便可進一步申請地目變更,給予業者20年的緩衝空間。

地球公民基金會山林國土組研究專員吳沅諭表示,依據《工輔法》28-5與28-7條,農地違章工廠申請納管後、用地變更前,每年都要繳2萬到10萬元給地方政府,以支付「未登記工廠之管理、輔導及周邊公共設施改善,並優先運用於廢(污)水處理及排放機制、空氣污染之改善」。

研究專員蔡佳昇也說明,經濟部推估的 4 萬 5千家農地工廠中,約 7000 家已取得特定工廠登記,有1 萬 2000 家申請納管,換言之,從去年3月《工輔法》公告至今,全國地方政府從取得特定工廠登記以及申請納管的 1 萬 9000 多家農地工廠手中,收取了至少 20 億元的納管輔導金與營運管理金。

地方政府收錢不辦事,億元入袋卻不拆違章工廠

農地違章工廠納管後限期20年做地目變更,吳沅諭指出,「這20億元不是一次性收入,接下來每年工廠都要繳納。」蔡佳昇補充,依據經濟部的推估,尚未納管的農地工廠還有 2 萬 6千家,接下來這些農地工廠若陸續申請納管,全台地方政府每年收到的將不止 20 億元。

地球公民基金會爬梳資料發現,農地違章工廠最多的前五大縣市:新北、桃園、台中、彰化、台南與高雄都已收取超過1億的納管金,其中台中市與彰化縣並列第一,均達5億,但台中市僅拆除一家違章工廠,彰化縣的拆除數量則是掛零。倘若工廠上繳納管金即可繼續待在原地營業,納管金形同工廠購買的贖罪券。

| 縣市 | 2017年至2019年 應拆除的農地違 章工廠數量 | 收取的納管輔導 金與營運管理金 | 2020年3月20日 至今拆除家數 | 支出預算編列 |

| 彰化縣 | 3700家 | 5億 | 0家 | 無 |

| 高雄市 | 2100家 | 2.7億 | 0家 | 無 |

| 台南市 | 1400家 | 2.4億 | 0家 | 無 |

| 台中市 | 3300家 | 5億 | 1家 | 無 |

| 桃園市 | 1600家 | 1.6億 | 2家 | 無 |

| 新北市 | 400家 | 1.2億 | 3家 | 無 |

吳沅諭表示,如此鉅款應用於遏止和拆除新增的農地違章工廠,避免已納管工廠與新增建工廠的不公平競爭,「但我們透過議員向各縣市索資,卻發現這些違章工廠重災區的縣市,完全沒有編列管理、拆除預算。」查閱各縣市的〈未登記工廠納管輔導金及特定工廠營運管理金收支保管及運用要點〉,發現縣市政府僅複製《工輔法》28條之7的條文原文,但管理方式、時程規劃等皆未仔細交代。「縣市政府應該說清楚這筆錢的使用方式,公開透明的支出項目。」

彰化議員:政府找藉口不拆工廠,還把預算刪除

地方政府的無作為,縣議員也相當有感。彰化縣議員吳韋達直言,「中央跟地方對農地違章工廠的行政作為幾乎為零」,本以為520後新增工廠是即報即拆,但實際執行上,中央的經濟部只願意處理到斷水斷電,談到拆除就說是地方要負責。但是,只要拆除業務落到地方,地方政府往往就會以經費不足等理由來拖延搪塞。去年彰化縣議會唯一一筆被刪除的預算,就是拆除違章工廠的經費。

吳韋達更指出,民間團體舉報的新增農地違章工廠,縣府都會推託「因為沒有營業行為所以無法即報即拆」。中央政府應明確界定何為營業行為,在下一次修法時明確加入法條中,並且要給個說法:「究竟輔導金可不可以用於即報即拆?」

立委:地方怠惰,中央應明訂法源督促

彰化縣政府資料顯示,截至今年8月底,納管輔導金已累積到5億931萬。吳韋達認為,倘若中央沒有要編列專案預算來拆除違章工廠,至少可以用明確用函釋來讓這筆經費可以用於新增違章工廠或逾期未納管違章工廠的拆除。

民進黨立委洪申翰表示,依據《工輔法》28條之7,營運管理金及納管輔導金應專用於未登記工廠的管理、輔導及周邊公共設施改善,但是地方政府是否確實使用在這些用途,目前並不清楚。地方政府應公開這筆錢的用途及規範資訊,讓大眾檢視現在的使用是否合理,拆除新建違章工廠也應該是輔導金的用途之一。

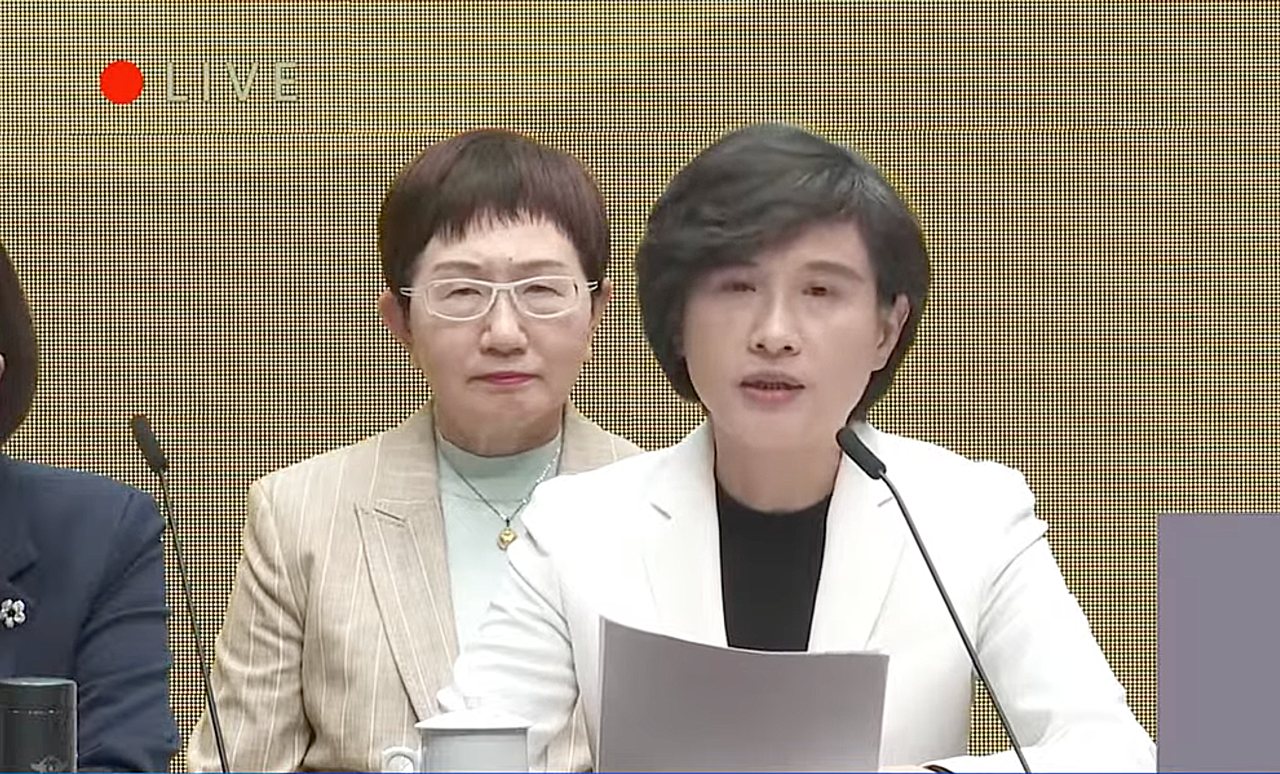

地方政府不拆農地工廠,中央只能莫可奈何嗎?時代力量立委王婉諭表示,根據《工輔法》28條之3規定,當地方政府怠於依法執行停止供電、供水或拆除者時,經濟部得酌予減列、減撥或緩撥相關補助款。換言之,經濟部有責任減撥經費來驅使地方去執行拆除,應積極訂出相關規範。

環團呼籲中央積極監督、落實拆除

地球公民基金會提出四項訴求,要求經濟部應依《工輔法》28條之3,以減撥經費來驅使地方政府執行拆除,並定義「怠於執行」,積極訂出相關規範。也要函釋說明清楚納管輔導金與營運管理金的使用內容,納入新增違章工廠或逾期未納管違章工廠的拆除,讓地方政府有執行拆除的依據。

此外,經濟部與各地方政府必須以預算、決算形式,公開這些鉅額經費去向,並將納管輔導金與營運管理金編列為拆除經費,阻止農地工廠新增建。且中央應針對農地違章工廠成立專案小組,不要再讓經發單位與建管單位互踢皮球,也不能讓地方政府再以財政困難為由怠惰無作為,必須落實《工輔法》,執行拆除。

對於環團及立委的意見,經濟部中部辦公室科長李信融僅回應,經濟部一直都有與地方政府定期開會、督導進度,絕無怠惰。經濟部的權限為斷水斷電,目前已針對一百多家農地違章工廠做出裁處,而拆除業務則是由地方政府建管處督導。

延伸閱讀:

過渡輔導模式變成無限遞延模式,也或許溢出到別的爭議範圍。

之前看到違建也是要付房屋稅的新聞之後,才突然覺得,那究竟違章工廠的相關稅捐,是會繳在哪裡? 重分配會保障工作所在地嗎? 因為就類似一些國營事業是登記在臺北市繳在臺北市? 員工的就源扣繳或是設籍地繳稅,其實也類似? 可能工廠的稅跟員工的稅,其實也可能不是繳給所在的縣市?(因為工廠登記地跟員工戶籍甚或可能都不在工廠所在縣市?) 也不會特別重分配到所在的縣市?

law moj gov tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=G0320015

第 8 條

前項第一款之所得稅總收入百分之十、第四款之營業稅總收入減除依法提撥之統一發票給獎獎金後之百分之四十及第五款之貨物稅總收入百分之十,應由中央統籌分配直轄市、縣(市)及鄉(鎮、市)。

第一項第二款之遺產及贈與稅,應以在直轄市徵起之收入百分之五十給該直轄市;在市徵起之收入百分之八十給該市;在鄉(鎮、市)徵起之收入百分之八十給該鄉(鎮、市)。

第一項第六款之菸酒稅,應以其總收入百分之十八按人口比例分配直轄市及臺灣省各縣(市);百分之二按人口比例分配福建省金門及連江二縣。

第 12 條

下列各稅為直轄市及縣(市)稅:

前項第一款第一目之地價稅,縣應以在鄉(鎮、市)徵起之收入百分之三十給該鄉(鎮、市),百分之二十由縣統籌分配所屬鄉(鎮、市);第二目之田賦,縣應以在鄉(鎮、市)徵起之收入全部給該鄉(鎮、市);第三目之土地增值稅,在縣(市)徵起之收入百分之二十,應繳由中央統籌分配各縣(市)。

第一項第二款之房屋稅,縣應以在鄉(鎮、市)徵起之收入百分之四十給該鄉(鎮、市),百分之二十由縣統籌分配所屬鄉(鎮、市)。

第一項第四款之契稅,縣應以在鄉(鎮、市)徵起之收入百分之八十給該鄉(鎮、市),百分之二十由縣統籌分配所屬鄉(鎮、市)。

第一項第六款之娛樂稅,縣應以在鄉(鎮、市)徵起之收入全部給該鄉(鎮、市)。