芹菜香氣特殊,許多料理都靠它畫龍點睛,存在感十足,也使人對它愛恨分明,不過貢丸湯中若少了這一味,立刻給人「不道地」的感覺。如此有個性的它,其實在種植的時候就已讓農友們傷透腦筋。

在雲林的芹菜重鎮,一對大學畢業後就返鄉的兄弟廖能賢和廖偉柏,為經營三代的芹菜產業畫出新的發展藍圖。我們在超市買的包裝芹菜,10包有9.5包都是他們生產的!兄弟倆入行兩年即大力拓展種植面積,透過高度細緻的分工模式,不斷克服植株特性帶來的耕作障礙,並試圖在老化缺工的農村中,創造新的經營型態,讓農業成為青年願意投入的職涯選項。

30.jpg)

父輩支持兒子返鄉種芹菜,市占率與收入雙雙看漲

跟著疊滿芹菜的貨車緩緩駛入芹菜集貨場,空氣中瀰漫著濃濃的「芹」味。最近正是芹菜盛產季節,海豬農產行的連棟廠房內 30 位工人馬不停蹄地沖洗芹菜上殘留的泥沙,以利後續的出貨工作。

雲林是台灣芹菜的大本營,生產全國所需六到七成的芹菜,位於西螺的海豬農產行是業界舉足輕重的角色。「我們生產全國約一成的芹菜,在通路包裝市場的市佔率大概九成五,傳統市場差不多佔一成」,農產行總經理廖偉柏介紹。

去 (2022) 年甫從輔大哲學系畢業的廖偉柏,與擔任農產行副總的哥哥廖能賢相差一歲,兩人都不是農業科系出身,卻都在學業完成後,決定回家接手已經營三代的芹菜生產和父親廖信再成立的海豬農產行。目前海豬種植了一般市場通路常見的芹菜、植株較粗的芹菜管和平地罕見的山芹菜,種植面積約 20 至 30 公頃。哥哥主要負責統籌生產現場;弟弟則規劃採收調度、採後處理及出貨。

為何願意回家務農?廖能賢表示,青年回鄉從農經常會因資金負擔過重而離農,或因世代差異太大造成世代衝突,「但我父親其實算滿支持我們回家接手農產行」。他以自身資管系的出路為例,一般剛出社會的工程師月薪有五、六萬就相當不錯,但務農的收入其實高出許多,發展前途也深具潛力,父親對他們當前的經營策略也很支持,並從旁協助兩兄弟步上軌道。

.jpg)

吃芹菜竟然不是吃它的莖?

芹菜身形修長,頂端長有許多鋸齒狀葉緣的葉片,乍看之下,總讓人以為我們主要是食用芹菜的莖部,然而事實並非如此。人們認為是芹菜莖的部位,其實是它的葉柄,而真正的莖部非常短,位在根部上方,幾乎難以被切分與辨別出來,多數時候會與根部一起被切掉。

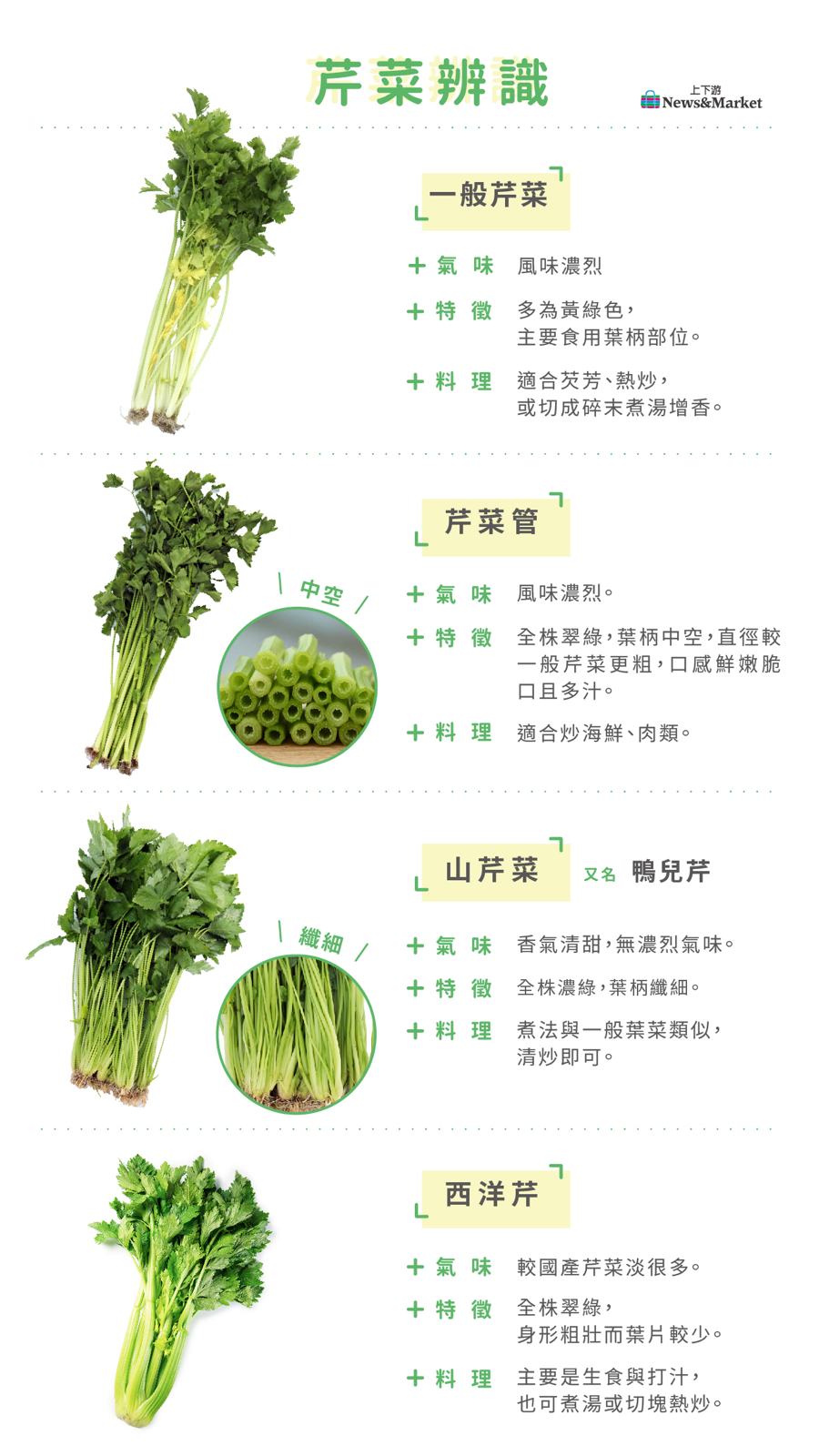

除身形粗壯的進口西洋芹外,國產芹菜大致可分為三類:有葉柄較細且顏色有淺綠或翠綠的一般芹菜,有葉柄呈中空粗筒狀的「芹菜管」,以及風味香氣較淡的山芹菜。台南區農業改良場研究員謝明憲指出,由於芹菜農傳統上多是自行留種或向種子行購買種子、種苗來種,使得國產芹菜種類相對紛雜,又多是地方種。

廖偉柏表示,冬季是芹菜主要產季,需足夠低溫才能生長,最適溫在 15~22°C ,只要氣溫越過 28°C,便會陸續出現熱障礙與各種病蟲害。在台灣動不動超過 35°C 的高溫夏季,芹菜會長得很差,甚至會停長。他們為了在夏天照常供應芹菜,會替芹菜架上黑色遮陽布,避免芹菜無法發芽與遭陽光直射出現熱障礙。

至於西洋芹,台灣只有少量種植在山區,主要原因是對氣候條件的要求更為嚴苛。廖偉柏解說,西洋芹主要從美國進口,而且食用方式多偏向生食與打成汁,少數會熱炒熟食或煮羅宋湯,與國產芹菜的市場取向不同,市場需求量也較低。

輪作障礙嚴重,種芹菜像「遊牧民族」四處遷徙

「種芹菜很麻煩,它因為有連作障礙,每種一次就要換一塊地」,生產芹菜就像遊牧民族一樣,廖偉柏苦笑道,芹菜種子因普遍有黃萎病帶原,同時又有前後作相剋的現象,植株會分泌化學物質抑制下一次在同一塊地種植的芹菜,雖然目前在種植技術上已稍微能克服相剋的問題,但黃萎病問題「讓農民還是只能跟病菌搶時間」。

過去父祖輩雖然也四處租地種芹菜,但隨著台灣農地逐年減少,租金水漲船高,在擴大種植規模的同時,負責找新耕地與營運耕種團隊的廖能賢也是非常頭疼。

他表示,因為家族長期在雲林種植芹菜,熟悉周邊鄉鎮的農地狀況,因此租地相對外人容易一些,但種過芹菜的農地需要六、七年之後才能再重新種植芹菜,讓他幾乎翻遍西螺、虎尾、二崙、崙背、土庫、元長等周邊鄉鎮的休耕農地,「光載運收成芹菜的菜車就需要開兩百多公里,但都是在雲林縣裡面繞」。

廖偉柏指出,芹菜較不受政策關注,投入研究的資源也相對少,所以芹菜的連作障礙與其他植病問題,多半只能自己試驗或找其他業者合作,目前希望透過水耕設施栽培克服,然而需投入的資本過高,相關技術與設施也還在設計中。

.jpg)

芹菜鄰田污染問題嚴峻,用藥觀念尚需更新

芹菜如登上新聞版面,多半都是因為農藥不合格,廖偉柏無奈地表示,芹菜確實有許多病蟲害,尤其夏季會需要透過藥物防治,且因為其植株吸水性特強,易殘留水溶性農藥。然而隨著種植技術進步,已有很多友善的防治方式可以選擇,只是仍須不斷改變與勸導農民的用藥觀念和習慣。

話鋒一轉,廖偉柏也強調,「芹菜的鄰田污染非常嚴重」,因為芹菜需要不斷移動耕種地點,因此很難透過設施等物理性防治方式杜絕,他們嘗試將遮陽圍網擴大到前後左右與上端,仍無法完全隔絕鄰近田區的農藥,若芹菜田剛好座落在落花生、水稻旁,遭驗出農藥的機率更會大幅提高。

廖偉柏以自家芹菜為例,今年幾次遭通路下架,原因都是驗出陶斯松這類高風險農藥,但陶斯松根本不得於芹菜使用。他氣憤地表示,這些農藥應來自鄰田,藉由風吹或雨水、地下水傳播,進而污染,然而,即便出示所有農藥進出貨紀錄與用藥登記來自清,仍只能認賠消化,「今年光下架損失就高達三百多萬(元)」,足見鄰田污染問題的嚴重性。

8.jpg)

挑色澤飽滿、纖維細緻的買,芹菜是降血壓良方

怎麼挑選脆嫩好吃的芹菜呢?廖偉柏介紹,市售各式芹菜,都應以植株挺拔、色澤飽滿的優先購買,如此代表水分充足、脆口,若葉柄逐漸轉綠、葉片黃化,則是植株已開始老化,纖維和口感都會比較粗。仔細觀察葉柄,若纖維明顯也是老化現象。

許多人在食用芹菜時,會先將葉片拔除,廖偉柏解說,主因應是芹菜老化會從葉片開始,口感差又乾癟。在蔬果保存不易的年代,去掉葉片再食用確實可維持料理的整體口感,但當前保鮮技術成熟,只要清洗乾淨,帶葉食用也沒問題。

芹菜擁有豐富的膳食纖維與維生素A,也是高鉀蔬菜,食藥署數據顯示,芹菜每百公克就含有314毫克的鉀,有助於降低血壓。

而對於坊間流傳芹菜葉多含亞硝酸鹽所以不宜食用的說法,台灣健康營養教育推廣協會理事長暨營養師林雅恩指出,芹菜葉和許多葉菜一樣含有亞硝酸鹽,但與添加在火腿、醃製肉品中的亞硝酸鹽狀況不同,除了蔬菜本身不具有胺,自有的亞硝酸鹽沒有機會產生一級致癌物亞硝胺。

同時它也擁有維生素A、C等抗氧化營養素和其他植化素,可避免蔬菜的亞硝酸鹽在消化過程與肉品的蛋白質作用形成亞硝胺,因此消費者食用時無須特別擔心。

生產日漸集中,「細胞式分工」助芹菜產業重生

在廖氏兄弟返鄉前,海豬旗下其實只種植五公頃左右的芹菜田。廖偉柏說道,隨著農村人口老化與缺工問題嚴峻,既有芹菜生產者日漸減少,田地沒人接手,甚至被迫停耕,但市場需求並未減少,芹菜生產因此會趨於集中在有能力、有資本擴大種植的生產者身上,而他與哥哥願意接手家業、擴張種植面積,原因正是如此,他們也在重新打造農業生產的新模式。

「我們希望透過細胞式的運作,把芹菜種植作細緻的分工,施肥、灌溉、用藥各有專門負責的團隊,如此才有機會讓勞動力從農業中解放」,廖偉柏認為,「以前人工作是為了生存,現代人工作是為了生活;以前人賺錢是為了存錢,現代人賺錢是為了花錢」,如何吸引更多年輕人投入農業,除了薪資之外,高強度的勞動之外可以有足夠的休假時間,更是關鍵。

.jpg)

目前由廖能賢主導的 20 人耕作團隊,除以雲端平台控管人力和工作調配,各組人員也只需要專注眼前的分工,例如灌溉組組員只需掌握好各田區的灌溉狀況,組內成員的工作能隨時交接,毋須擔心排休導致工作延宕,運作更為高效,也有助於農業轉型,勞動力老化與缺工問題或許能因此迎刃而解。但他也坦言,今日回鄉務農能有不錯的發展和待遇,都是奠基在父祖輩兩代人投入在芹菜產業的努力上。

雖說芹菜只是台灣常見百種蔬果中的一種,扮演配角的時間甚至更多於主角,但對於芹菜產業的未來發展,廖氏兄弟異口同聲地說,「它絕對是一片寬闊的藍海」。他們認為芹菜雖是小宗蔬菜,但導入新營運模式後,希望能讓農業成為每個年輕人求職時會考量的選項,「現在正是轉型的時刻,也絕對是進場投入的關鍵時機」。

只是,如果把輪作障礙跟鄰田作物在同一篇文章出現,而進行比較,如果鄰田是比較可以持續耕作的種類,那感覺,其實這類的才是汙染更嚴重的? 因為可能更多是病原體因素,而非甚麼無法補充的成分? 比如說,其實輪作過的田地,周邊可能也等於不太適合在週期耕作相關科屬作物?