陸域風機爭議不斷,低頻噪音與炫影影響生活品質,但開發腳步並未停歇。近日瑞風能源開發將在屏東縣枋山鄉楓港村設置十座陸域風機,引發居民抗議。昨(25)日召開第一次環境影響評估專案小組初審會議。

環評委員們對開發案可能帶來的噪音、眩影、生態衝擊等問題表達諸多疑慮,並強調應強化環境監測與在地溝通,要求開發單位補充生態調查數據、改善減輕對策,並提升與居民及原住民族的溝通品質,最終全案裁定「補正再審」。

環評委員質疑開發衝擊,且未有良好溝通

由屏盛風力發電整合、瑞風能源開發的屏東縣枋山鄉風機案(以下簡稱「枋山案」),該案預計在枋山鄉楓港村設置十座陸域風機,風機單機裝置容量約為 4 至 5 百萬瓦(MW),總裝置容量約為 40 至 50 百萬瓦(MW),每座風機基座總面積約為 660 平方公尺,連同葉片高度粗估 120 公尺。

環評會議上,多位委員對開發計畫的衝擊評估提出嚴厲質疑,認為不僅對生態影響評估不足,對當地居民的溝通與權益保障也有缺失。

環評委員陳義雄強調,任何開發都應該重視弱勢群體的聲音,更不能忽略「不會發言的生態」。他指出,屏東不僅是候鳥遷徙通道,還有許多留鳥沿著溪谷飛行,風機設置在這些區域,如何評估牠們遭受襲擊的風險?「鳥類又不是關公,無法過五關斬六將。」

眩影影響居民與行車安全

委員李培芬則對開發單位的數據提出質疑,鳥友觀測記錄顯示有 5,556 隻猛禽遷徙,但雷達數據卻僅記錄到 1,015 隻,落差極大。他強調,這可能與觀測時間點不同有關,數據的取樣方式會影響判斷,若未掌握遷徙高峰,可能會誤導環評委員與國人,他建議將春秋兩季的詳細觀測數據納入報告,以利完整評估衝擊。

針對居民受影響的問題,委員陳裕文指出,根據開發單位的報告,部分民宅每年受到風機眩影影響的時數高達 348 小時,「幾乎是白天的 1/13 受到影響,怎麼能說沒有衝擊?」

委員官文惠則關切風機對行車安全的潛在影響。她表示,風機分散且鄰近道路,而清晨與傍晚是視線最不佳的時段,若此時眩影最嚴重,如何能推估「不至於影響行車安全」?此外,她點出開發案尚未取得原住民族傳統領域的同意,也未召開部落會議,應該先完成完整的程序說明,再來討論開發可行性。

環委:開發單位評估與溝通不足

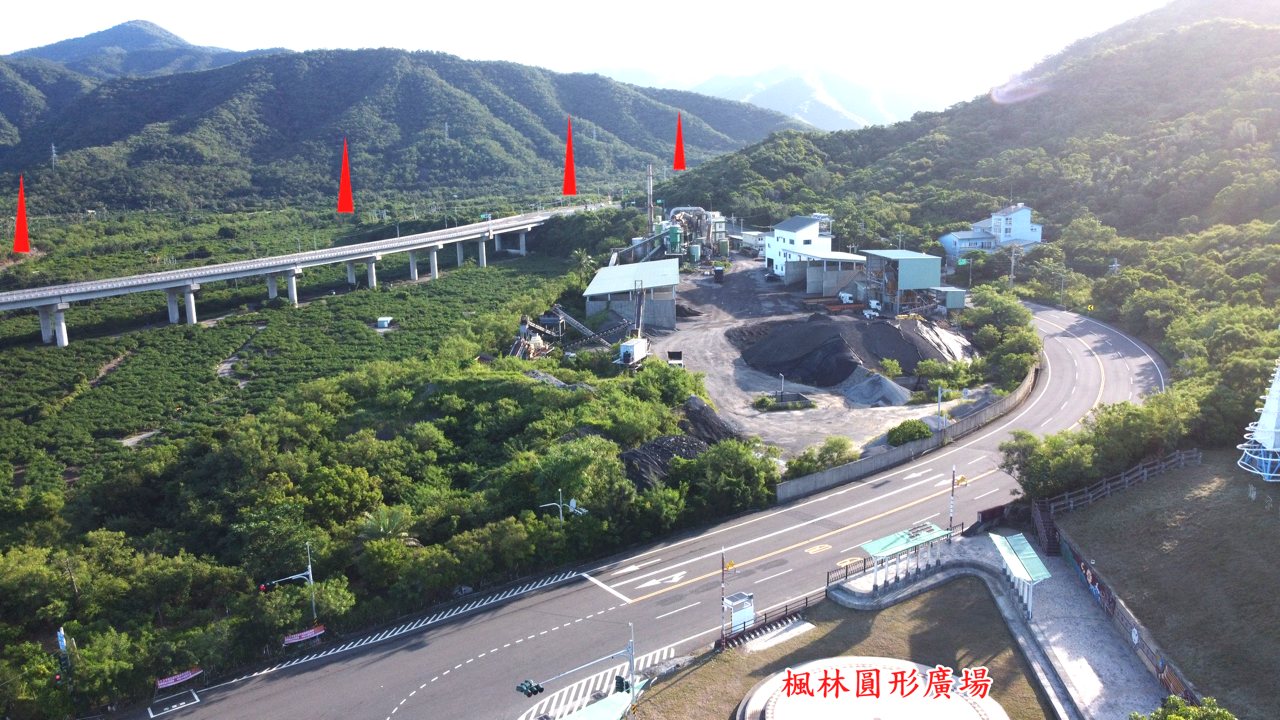

環評委員邱祈榮強調,開發單位的影響評估範圍不該僅限於枋山鄉,鄰近的獅子鄉楓林村也可能受到衝擊,然而,環評書中卻未清楚說明獅子鄉將受到的影響。

「開發單位真是有勇氣,在 500 公尺範圍內就有 61 個門牌號碼,距離這麼近?」他強調,這 61 戶居民與當地學校的權益不容忽視,開發單位應逐一溝通,而不是等到取得工作許可後才來處理問題。

委員吳義林則批評開發單位對環評的態度敷衍且缺乏誠意。他指出,開發單位在報告中頻繁變更說法,影響評估的可信度。他舉例,書面審查時,開發單位強調不會有廢水處理問題,結果在後續回應中卻變成「會有輕微影響」,讓人質疑其誠信。

猛禽遷徙評估存疑 環團批開發報告低估生態風險

中華鳥會發言代表劉孝伸指出,屏盛的環評報告書宣稱,枋山開發案「評估範圍非猛禽過境要道」,然而公民科學家的調查及 eBird 鳥類資料庫的紀錄顯示,該地區單月觀測的猛禽總數超過 13,000 隻次。廠商僅依賴六次目視的調查資料,過於輕率武斷。

公民科學家也發現,猛禽在受到落山風影響時,更可能降低飛行高度。此外,楓港溪提供水源,正是猛禽選擇在此棲息的重要因素。

此外,報告推論「本計畫區域非屬猛禽鷹起鷹落位置」,雖然引用多項調查數據,但將社頂、禮納禮等地的鳥況與枋山相比並不適當。同時,儘管猛禽多利用 180 公尺以上的空域,報告卻未詳細分析鳥類在各高度層的活動模式及對當地棲地的依賴程度。更甚者,報告甚至引用民意調查作為證據,聲稱「多數居民未曾看到大量猛禽經過」,但此類資料難以視為客觀科學依據。

中華鳥會強調,開發單位應提供更具在地代表性的科學數據,以及具體的減緩生態衝擊措施,包含明確的執行細節與長期監測計畫。若無法滿足這些要求,則應退回開發申請,以確保生態環境不受影響。

開發單位回應:承諾減輕影響,但仍存爭議

楊麥環境生態顧問公司經理林稘瑋代表開發單位發言,承諾風機施工將安排在寒暑假期間,並會提前通知獅子國中,以減少對學生的影響。他表示,經模擬測試,風機運轉外擴 50 公尺範圍內的低頻噪音約為 29dB(A),與獅子國中晚間環境背景值相同,因此不會影響學生受教。若日後證實噪音確實來自風機,開發單位願意提供補償。

此外他也強調,未來將納入公民科學家與生物調查機構的數據,綜合分析鳥類與蝙蝠可能受到的影響。針對受眩影影響的民宅,則協調住戶將朝東的大門改向,以減少衝擊。

瑞風能源則補充說明,選址雖非部落所在地,但屬於原住民族傳統領域,依規定須召開部落會議,他們也會擇期召開,並承諾將持續與地方進行溝通。

補正再審:要求強化環境監測與在地溝通

經閉門會議討論後,環評委員決議,開發單位須強化營運期間的噪音、眩影、振動等減輕對策,並檢討環境監測計畫,確保風機設置位置的適切性。此外,生態調查的努力量也需提升,整合相關機關與民間團體的調查成果,並以「最劣情境」重新評估風機對鳥類及蝙蝠的潛在衝擊,進一步研擬減輕對策。

同時,開發單位須加強與當地居民、原住民族、學校等利害關係人的溝通,採用當地居民熟悉的方式,並提供充足的佐證資料,確保資訊透明與有效對話。最終,環評委員決議,全案需「補正再審」,開發單位須於 2025 年 6 月 30 日前提交補充資料至專案小組,以供後續審查。

風機設校旁未告知 校長憂影響學生與生態

除了環評委員外,《上下游》亦採訪案場週邊的利害關係人。屏東縣立獅子國中校長陳冠良表示,其風機距離學校僅 285 公尺,「眩影與低頻噪音必然會影響學生的學習品質。」然而,開發說明會沒有通知學校,「我是從鄉親與鳥會的消息才得知此事。」

陳冠良進一步指出,學校除了白天上課,夜間還有部落學童及弱勢學生住宿,「我們這裡的夜晚非常安靜,任何低頻噪音都會格外明顯」,呼籲開發單位重新選址。

綠能開發更應尊重部落,廠商應主動溝通說明

Kuljing 是獅子鄉的文化工作者,近年返鄉從事文化復振工作。他表示,「枋山案」有兩隻風機靠近獅子國中,雖然學校在行政區域劃分上屬於枋山鄉,但一路之隔就是獅子鄉楓林村,且學生多來自獅子鄉原民部落;同時,風機也將設置在獅子鄉搭家寮部落跟新路部落的傳統領域內,部落理所當然是利害關係人,卻未知會部落,規避部落的諮商同意權。

綠能開發更應尊重部落,廠商應主動溝通說明

環境權保障基金會執行長涂又文認為,風機 500 公尺範圍內已涵蓋原住民族土地,應進行諮商同意較為妥當。且部落多屬高齡人口,炫影與低頻噪音將帶來大幅影響。

涂又文也表示,「赤道原則」規範銀行融資開發項目必須保障原住民、勞工及受影響的當地社群,是國際大型金融機構自願遵守的準則,國內多所大型銀行也有簽署。「枋山案」的開發程序並未考量部落知情權,投資銀行應主動敦請開發商行文開發範圍部落,執行諮商同意權程序。