雖然每尾魚都會長肉,但這條魚卻特別被稱為「肉魚」,更常見的名字是「肉鯽仔」,西方人則叫牠「奶油魚」,日本人叫牠「疣鯛」,到底牠是鯽魚、鯛魚或是什麼魚?

早期「肉魚」是便當常客,便宜又受歡迎,但近年肉魚價格變貴了,也有人反映口感不像以前那麼好吃,發生了什麼事?記者來幫你解密,一探肉魚背後的秘密。

Q:肉魚到底哪裡「肉」?稱肉鯽跟鯽魚是親戚嗎?

A:「肉」可能代表魚肉比例高。湧升海洋創辦人徐承堉說明,肉魚體型嬌小,體長多不過 30 公分,算是眾魚中的「小不點」,所以也又稱為「肉鯽(仔)」。肉魚的魚骨數量不多又細軟,一尾 300 公克的魚約有 165 公克肉,比例上顯得肉多又豐滿。

海洋大學水產養殖學系副教授黃之暘表示,農產品俗名有「肉」,通常有「常見、平價」等意謂。肉魚是群居性海水魚,漁民一次捕撈量很高,過去單價便宜,大眾較能消費,而有此稱呼。

黃之暘說明,雖然肉魚被稱為肉鯽仔,但肉魚是「長鯧科」,鯽魚是「鯉科」淡水魚,親緣關係差很遠,可能是因兩種魚都嬌小、比較沒有粗硬魚骨,所以才會有此俗名。

還有一種俗稱「肉魚舅」的魚,外觀與名稱都跟肉魚很像,但牠不是肉魚的舅舅,而是「印度無齒鯧」。該如何區分兩者?很簡單,肉魚鰓蓋上方多有一塊黑斑,因此在日本,肉魚被稱呼為「疣鯛」(日文片假名「イボダイ」),疣就是代指牠有顯眼黑斑作為特徵。

Q:所以肉鯽仔究竟是誰?

A:肉魚的正式中文名為刺鯧,亦即,牠是鯧魚大家族的一份子。黃之暘說明,肉魚跟銀鯧雖不同科,生物分類上仍比鯽魚關係更近。「刺」是形容牠背鰭上有獨立、短小的硬棘。牠另一個俗名為「瓜仔鯧」,是因為頭部小、身形寬且偏紡錘狀,類似瓜類種子的緣故。

徐承堉表示,銀鯧等鯧魚身形較大、名稱吉祥、過年時炙手可熱但捕撈量少,造就「身價尊貴」;肉魚體型小也更常民化,大眾覺得牠食用方便也平價,就不認爲牠是高級鯧魚。

Q:為何英文稱作「奶油魚」,日文稱牠「鯛」?

A:因為油潤。徐承堉說明,肉魚的英文名是 Butter Fish,在於牠油脂含量較充足,口感油潤。不僅在台灣、中國等喜食油脂量豐富的國家受歡迎,日本、南韓、泰國、越南等西太平洋地區,甚至是美國等西方國家也會食用。

黃之暘補充,日本稱之疣「鯛」,就是形容牠滋味佳,品質好,台灣肉魚捕撈旺季在秋季至隔年早春,此刻肉魚脂肪含量更高、更美味。

Q:為何便當裡常有肉魚?誰最適合吃?

A:黃之暘說明,早期肉魚供貨量大、價格低,即便是勞工階層把肉魚作為平日蛋白質來源,也較無經濟負擔,而且肉魚小隻、較扁平、口感好、較不易有腥味,單純乾煎、薄炸就可上桌,甚至可以作成一夜干都很好吃,不用怕烹調失敗,是相對方便料理的魚。

另外肉魚刺少、偏軟,也能讓小孩挑魚刺時較輕鬆、又能嚐到美味魚肉,是「新手友善」的魚。

Q:台灣肉魚好像越來越貴,愈來愈少?

A:跟早期相比,的確價格變高了。徐承堉解釋,肉魚多棲息在沿近海的泥沙質岸底層,從台灣西岸一直到其他國家沿岸,都是台灣漁民捕撈的範圍。尤其早年中國漁業不發達,加上出海管制嚴格,因此台灣漁業作業海域極大。

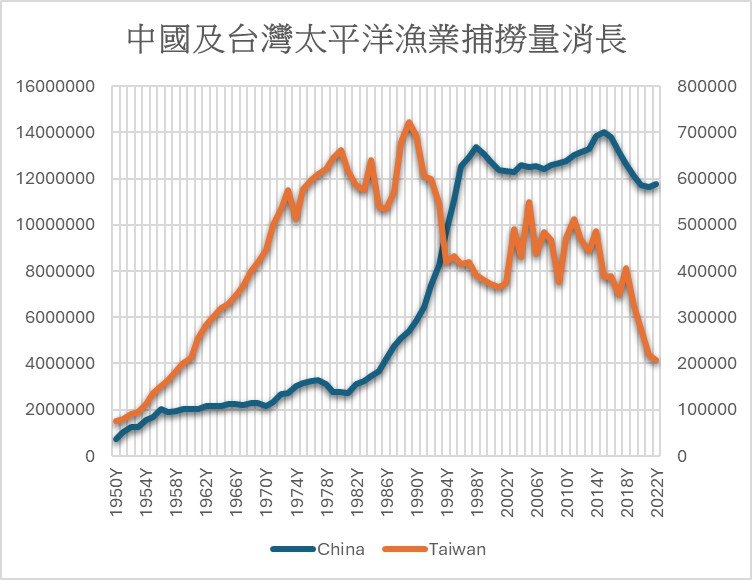

徐承堉補充,1985 年,中國解禁開放,設立經濟特區(如深圳、珠海、廈門、汕頭、海南等),促進外貿發展,也推動捕撈漁業的發展。在太平洋岸漁業捕撈量從 1985 年的 370 萬噸,15 年間成長了近1000 萬噸,2000 年後,每年從太平洋沿岸捕撈超過 1300 萬噸的海鮮。

這個海域本是台灣漁船作業的天下。每年漁獲量維持在 60 至 70 萬噸,而在 2000 年後降至只有 40 至 50 萬噸。台灣大量漁船被限縮至台灣附近水域作業後,也造成這個區域資源壓力大增, 2018 年後漁獲量快速下降至僅剩 20 萬噸。

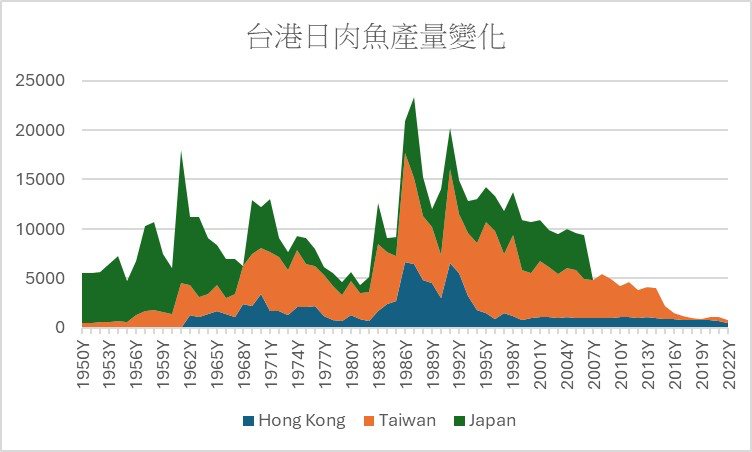

中國漁船壓縮台灣漁船作業的空間,加上中國捕撈量大增,對整體資源產生巨大壓力,因此台灣漁獲量大減,也導致台灣肉魚價格上漲。根據漁業統計年報,國內捕撈肉魚量的確明顯下滑,近年多不超過 400 公噸,跟往昔捕撈動輒破千公噸差異甚鉅。

Q:現在市場的肉魚是哪裡來?沒有以前好吃?

A:恐怕都是進口貨。對比台灣肉魚一年捕撈量不過數百公噸,進口肉魚則多超過 3000 公噸。

資料顯示,近 5 年,國內捕撈與進口比例超過 1:9,等於市場上 10 隻肉魚,僅有 1 隻出自台灣漁船。細看近年進口肉魚型態與來源國,幾乎是以冷凍形式來台,又以中國為榜首,其次是越南與南韓。

進口肉魚來源國多元、幾乎以冷凍為主,肉質、鮮度更可能異於台灣新鮮肉魚。徐承堉表示,不僅是冷凍時間過久,魚肉不再細嫩、富有甜感,還可能在進口、銷售過程反覆退冰,食用安全性較不穩定。

徐承堉說明,台灣沒有嚴格要求漁產品標示來源國,傳統漁市場、餐廳等也不會主動揭露漁貨來源,消費者很難確認肉魚到底是國內捕撈或是進口,加上國人多不會留意肉魚品質,而用價格作為購買準則,就可能吃到雖然低價,但口感、品質差的進口肉魚。

Q:怎麼挑選,較能選到台灣捕撈的新鮮肉魚?

A:從外觀還是可以看出端倪。黃之暘表示,魚越新鮮,外觀比較亮麗有光澤,新鮮肉魚表層濕潤,還會有些許藍綠色反光,但光澤會隨著鮮度下降消失,外觀多呈現暗沉鐵灰色。挑選肉魚時,消費者也要留意魚不要過小、魚體飽滿厚實、沒有太多外傷,以免是漁民透過不當漁法捕捉。

黃之暘也鼓勵消費者「不只憑價格買肉魚」,貨比三家後,選擇單價比較高但看來較新鮮的肉魚,更有機會是台灣捕撈。消費者可在 10 月至隔年 3 月間,在漁港、漁市場尋覓,最有可能找到新鮮美味的現流肉魚。

徐承堉則認為,要消費者自行判斷肉魚新鮮度、來源國、甚至有無添加藥劑相當困難,他強調,若台灣要求漁貨通路與餐廳清楚揭露漁產品來源,且落實稽查,想食用國內肉魚的消費者才能安心選購。

Q:該鼓勵大家吃肉魚嗎?

A:落實漁業管理很重要。根據《台灣海鮮選擇指南》,肉魚屬於「斟酌食用」的黃燈魚種,黃之暘表示,肉魚雖然多為底拖網捕撈,但一年四季數量皆龐大,而且是生態系中相對初級的漁種,族群數量恢復較快,「不用特別去禁食」。

徐承堉則分析,肉魚多為草食性或攝食小型浮游動物,屬於量體較豐沛的漁種,台灣也持續禁止電魚、毒魚等不當捕魚方式,縱使在泥沙質海岸用底拖網捕撈,對肉魚數量與環境衝擊程度理應不會過大。

徐承堉認為,應加強研究捕撈頻率與管制方式,如果台灣針對肉魚再設定禁漁期、禁漁區等規範,並落實管理、確保肉魚資源永續,「那就是可以安心食用的魚」。