在台灣西部乾旱成常態的土地上,台塑六輕 30 年來享有廉價的用水特權;當雲林、彰化農民面臨輪灌與地下水枯竭的雙重壓力,六輕卻仍每年穩定自濁水溪調用逾一億噸水源,無視環評需「自建海水淡化廠」自籌水源的要求。

專家與環團認為,這種由國家資源長年補貼的用水制度,破壞環境也違背公平原則,應取消優惠水價,強制台塑啟用海水淡化,並重新分配水權。「高耗能產業不應獨佔下一代的水命脈。」

從特惠水價到專管調度,六輕用水享盡優惠

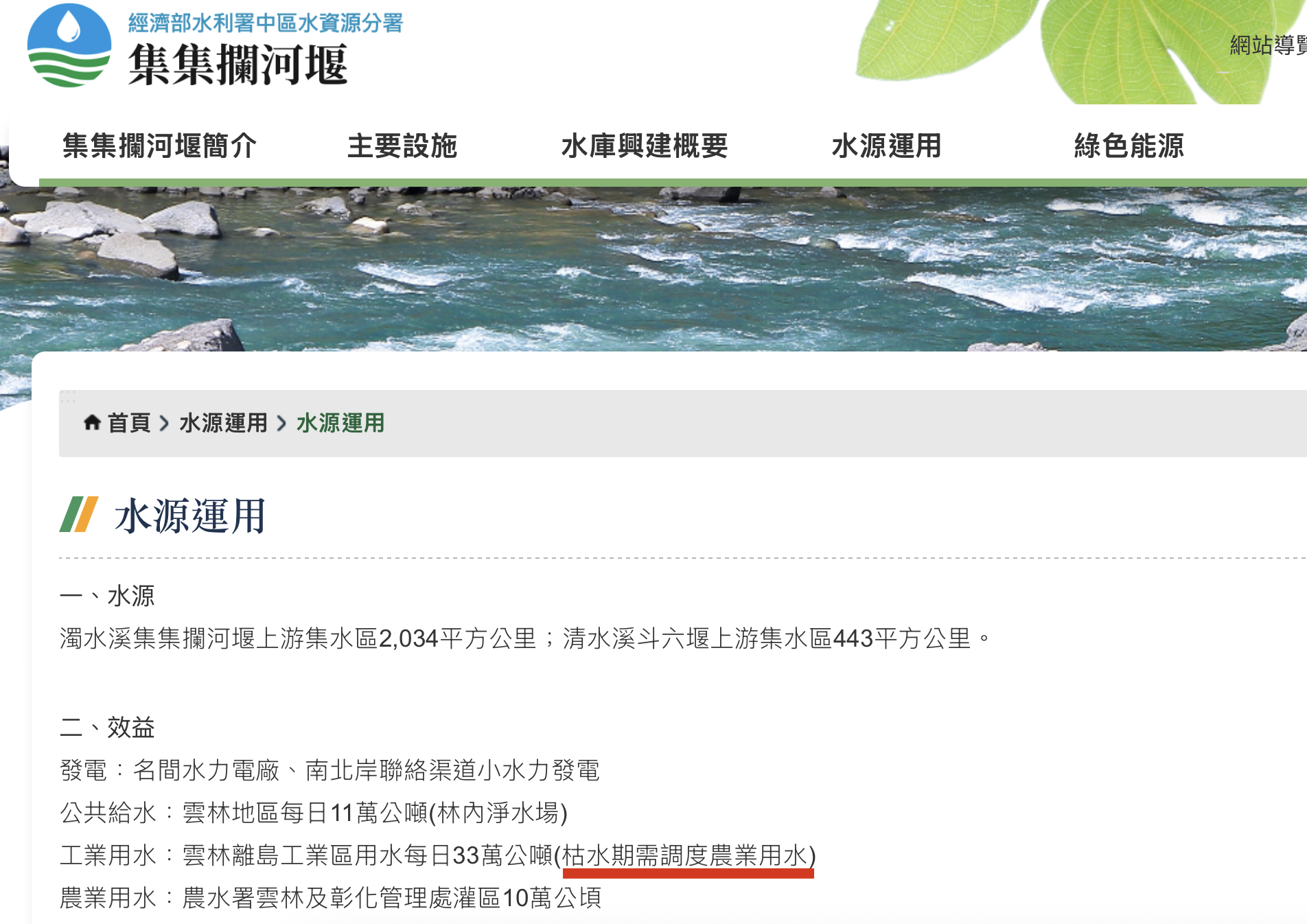

過去 30 年,台塑六輕在用水上一路享盡好處。政府早年以極低價格提供工業原水(註1),讓六輕得以每度 3.3 元的價格取得水源,遠低於一般工業用水每度 9 到 11 元,更斥資興建集集攔河堰及專用管線,相關設施建設與維護費用多由全民埋單,等於讓企業長期享有補貼水價。

即使在濁水溪枯水期,六輕仍可使用農水,且每年取水量都在 1 億度上下,遠超新竹科學園區的年用水量約 5200 萬度。即便在環團與地方施壓下,六輕平均用水成本已提高至每度 11 至 12 元,但佔用濁水溪水源的結構性問題仍未解決,大幅壓縮農業灌溉與民生用水的分配空間。

.jpg)

枯水期仍撥農水給六輕,違背水權原則

雲林環境保護聯盟理事長張子見指出,六輕在濁水溪枯水期(每年 2 月至 5 月)並沒有水權,不得動用集集攔河堰供水,但過去水利會、現在農水署卻依舊撥水給六輕,並收取每度僅 1 元多的低額補償費。

彰化環盟總幹事施月英則補充,根據《集集攔河堰水庫運用要點》與《水利法》,用水應依序保障家用與公用給水、農業、水力發電,最後才是工業用水。然而彰化農田最嚴重時曾出現供 2 天停 7 天的情形,缺水輪灌正是六輕長期搶奪農業用水所造成的結果。

張子見批評,當年水利會屬於民間團體,因地方政治與財務壓力,將農業用水出售給工業使用,如今農水署已經轉型為中央公務機關,卻仍延續這樣的作法,「實在說不過去」。

他建議政府應讓用水市場化,制定水權費,未來若有工業用水需求,應透過市場競價購買農業用水,並將費用補貼給因此休耕的農民。「目前停灌補助都是強制性的,如果能讓水市場自由交易,願意賣的農民拿到合理水價,不願賣的就繼續耕種,這才是公平合理的制度。」

.jpg)

彰化環盟:六輕坐擁不法利得

2018 年,六輕在四期擴建的第三次環差中提出三項自籌用水方案,包括:一,利用農業灌溉尾水回收;二,廠區雨水回收;三,興建大型海水淡化廠(以下簡稱「海淡廠」),將海水轉為可用淡水。

然而,農業尾水已遭環評委員會判定「窒礙難行」而否決;雨水回收也只能作為零星補充。唯一具備穩定供水能力的,就是六輕自建的海水淡化廠,設計每日可供應 10 萬度(註 2),原訂 2022 年完工,卻三次申請展延至 2026 年 4 月,遭環境部裁處 30 萬元,也引發外界不滿。

施月英批評,根據環境部裁處書函明確指出,海淡廠早已完工,卻遲遲不願試車運轉。原因無非是濁水溪水費遠低於海淡水。她估算,六輕取用濁水溪水每公噸成本約 12 元,海淡水成本則至少高達 30 元(註 3),以每日 10 萬噸、每月 300 萬噸計算,等於年省 6.48 億元。

「六輕坐擁龐大利益,環境部卻只象徵性開罰 30 萬元,不公平也不合理。」施月英痛批,這樣的處分根本無法抑制企業惡意延宕行為,並呼籲環境部應儘速向六輕追討不法利得。

環團批六輕高耗能高耗水,應重新審視台塑角色

曾任國家永續發展委員會委員的林聖崇指出,當年台塑確實曾為台灣創造龐大外匯與就業機會,但時空環境早已改變,台塑六輕高度依賴進口石腦油作為原料,製程耗能且仰賴燃燒,且為避免設備過熱,化工廠需用大量冷卻水,因此不僅碳排量高,也成為最具代表性的「高碳排、高耗水、高耗能」產業之一,應該思考這樣的企業應否繼續存在台灣。

林聖崇直言:「地下水是台灣續命的備用水,是下一代子孫要用的,我們不能在這一代用完。」水利主管單位應以全國永續發展為優先,每年逐步減少供水配額,「每年少賣台塑一成水」,才能逐步落實資源轉型與公平原則。

他更進一步指出,「該是跟台塑算總帳的時候」,除了逐步取消台塑的水價優惠與各項補貼,更應該降低塑料製品的進口稅率,改以進口方式減少對內部製造的依賴。林聖崇強調:「高耗能的產品不必由我們自己生產,台塑如果停止運轉,就可以把水還給農民。離島工業區讓出來改做科技園區,一樣能提供工作機會。」

林聖崇也點出,自美國頁岩氣革命以來,全球石化產業重分版圖,美國以乙烷裂解技術大幅降低成本,相比之下,六輕仍仰賴石腦油裂解,難在國際市場競爭。雖然台塑集團近年也赴美設廠布局,但六輕已難脫內外夾擊的困境,台灣更不應該繼續扶植。

.jpg)

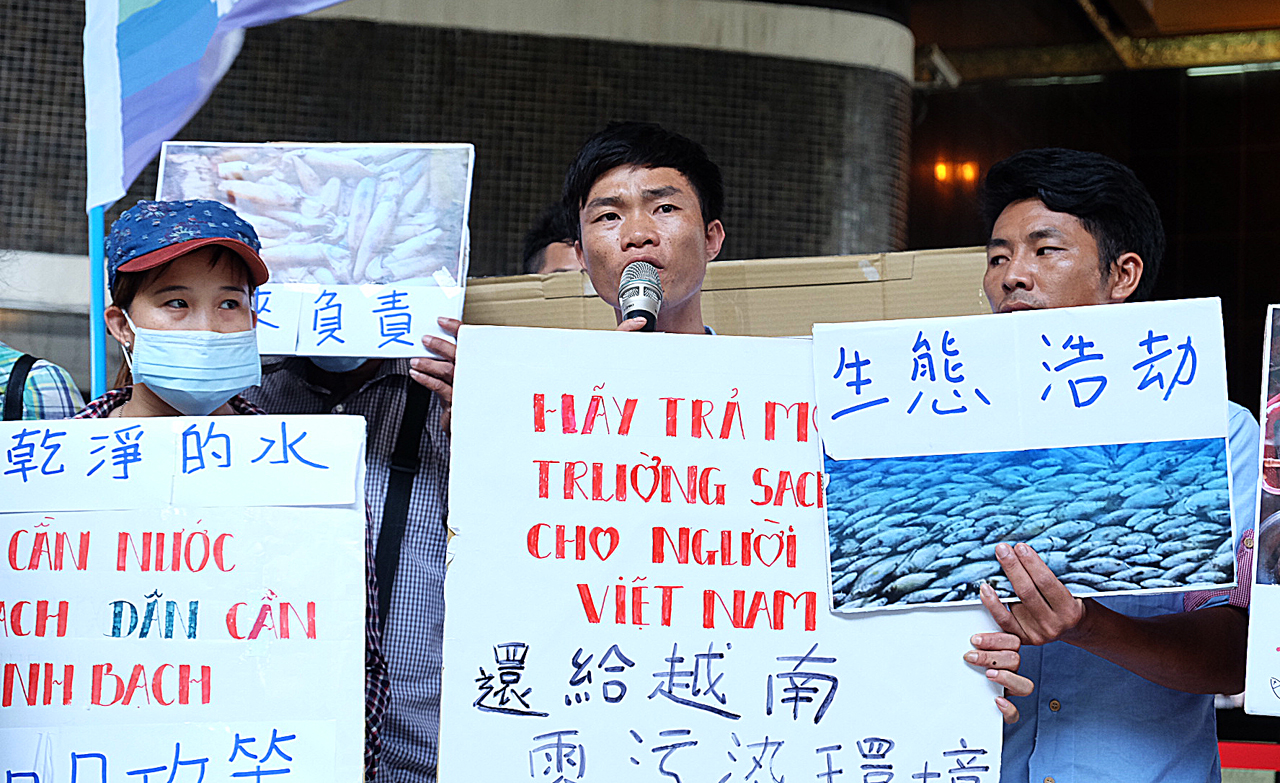

美國、台灣環團發表報告,點名台塑為「惡鄰居」

無獨有偶,台灣環境權保障基金會與美國地球之友近日共同發表最新報告,直指「台塑四寶」(台塑石化、台灣塑膠、南亞塑膠、台灣化學纖維)已遭美國投資信用評等機構下調評級,並列為負面展望。同時,自 2024 年初以來,台塑集團主要公司市值已經腰斬,獲利能力與股價表現皆落後於台灣加權股價指數,報告呼籲投資者與金融機構應「撤資或排除投資」。

報告亦揭露,台塑集團長期累積嚴重環境違規紀錄,涵蓋美國路州、德州、越南,以及台灣彰化六輕等地。地球之友研究員直言:「從德州到台灣,台塑一再證明它是惡鄰居」,任何致力讓世界更乾淨、更公平的人,都應對這樣一家長期違反環保原則的企業表達憂心與關注。

經濟部:將重新評估六輕用水量

監督施政聯盟召集人、台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華指出,2008 年政府核准六輕四期環差,將每日用水量上限提高至 34.5 萬噸,並規定僅在不足時才需啟用自籌水源。

不過六輕 2022 年每日實際用水量僅 20.8 萬噸,遠低於核配量,代表啟用海淡廠的機率微乎其微,自然缺乏完工動力。陳椒華呼籲,政府應將六輕用水配額調降 10 萬噸,並強制落實海淡廠供水,讓多餘水源回歸農業灌溉,減緩地層下陷問題。

經濟部水利署副署長王藝峰證實,六輕用水量確實與 2008 年核定的「用水計畫」有很大的落差,已經要求六輕在 7 月 15 日前備齊資料、重新進行用水量評估,水利署也將於 8 月底完成現地查訪與審查,「這也包括他們應該依照環評的要求,海淡廠每年 1700 萬噸的用水量要考慮進來」。

農水署:濁水溪水調度由水利署主理,農業水量未減

農水署副署長陳衍源回覆,濁水溪水的調度與分配全由水利署主理,「集集攔河堰分配多少農水,我們就拿多少水來用」,不過他也強調,「農業用水都有拿到該用的量」。

既然如此,為什麼會有輪灌以及抽取地下水灌溉的情況?陳衍源表示,當水量不足時,所有用水單位都必須配合節水,農業採用的方式是輪灌,「連 2021 年的百年大旱,集集攔河堰的灌區都沒有停灌,只實施輪灌」。但陳衍源也直言,「工業用水如何折減,我無法代為回答」。

台塑:海淡廠將營運,環團:跳票多次需監督

針對外界質疑麥寮海水淡化廠興建進度延宕,台塑企業表示,因新冠疫情、國際戰爭等不可抗力影響才導致延宕,預算也從原估 54 億元增加至 68 億元。

台塑並指出,海水淡化是高耗能、高排碳製程,生產 1 噸淡水需用 4.2 度電,碳排量為工業水的 19 倍,若依環評要求年產 1,700 萬噸,每年將排放 5.7 萬噸碳,對氣候不利,也會增加電力負擔。不過台塑企業將依規劃期程於 2025 年 9 月 30 日前完成麥寮海水淡化廠的興建及試車工作開始營運,作為缺水時期的補充用水。

張子見曾經擔任多屆六輕環評監督委員,他直指台塑拖延執行環評結論,到最後兩手一攤、讓環境部配合修改環評結論,之前的惡例可謂罄竹難書。目前台塑基於輿論壓力不得不做出 9 月讓海淡廠營運的聲明,「重點是運轉後每天能否生產 10 萬噸的用水」,還需要監督與觀察。

延伸閱讀:

台大研究證實,六輕旁台西麥寮居民罹癌率比他處高1.29倍,女人老人比例更高

台灣的母親河擋不住開發,保育界為濁水溪請命,留下生物庇護廊道

─────────────────────

註 1:乍看之下,原水價格低廉似乎合理,畢竟六輕取用的是未經處理的濁水溪原水,不同於需經淨化的自來水。但這樣的價格背後,是政府特別給予的折扣,遠低於集集攔河堰供水的實際成本,包含工程折舊、營運維護、抽水動力等,每度約為 14.42 元。

註 2:麥寮海淡廠產水能力為每日 10 萬噸,未來營運模式設定日產水量每日 2 至 10.5 萬噸,並在枯水期產水每日 8 至 10.5 萬噸,全年產水量 1700 萬噸以上。

註 3:30 元為經濟部水利署的估算,不過全球海淡廠每度成本實落在 40 至 80 元間。

我覺得這些環保團體是站著說話不腰疼的人。 說真的如果石化產業不需要。 台灣經濟會更艱難。 台灣是一個沒天然資源的國家。 如果只為了環保。 而什麼都進口。 就會什麼都貴。 貧窮也會跟著來。 雖然環境很重要。 但有沒有想過。 台灣沒了石化產業。 科技業。服務業也都不會很好。 都是息息相關。 真的只顧環保不顧生計。 有錢人的想法

有多少的國民黨地方黑道,打著環保旗,就是想要自企業,政府詐取更多的財富。台灣這種惡棍是狗冥黨幾十年來的共犯結構既得利益。

上下游就不要幫這些惡勢力爭取不當利益了。