文/吳明季(屏東大學人文創新與社會實踐計畫共同主持人、屏東大學人文社會學院專案助理教授)

馬太鞍堰塞湖溢流潰壩釀災,馬太鞍「年齡階級」(註)青年們在第一時間放下工作、趕回家鄉、組織自救會,鄰近的阿美族部落「年齡階級」青年也組隊協助救災,而後全台的鏟子超人、慈善組織、NGO 團體、專業志工等也陸續抵達災區,令人感動。

然而,以國家主導、慈善組織加速「永久屋」的路徑,也暗潮洶湧地正在災區運作。

莫拉克的「永久屋」政策,讓部落有太多痛苦

這實在很有既視感,有太多的似曾相識。16 年前八八風災發生後,災區原住民部落還在驚魂未定、努力清理家園、或到軍營、榮家避難時,由國家與慈善組織主導,在「社群未及討論」、且災民自行的討論很有限的情況下,「永久屋」政策就被決定了。

政策制度的敲定,使得南台灣受災的排灣、魯凱族部落,遷村後的繼嗣與家屋秩序被擠壓,在「永久屋」興建過程飽受許多無法言說的痛苦。

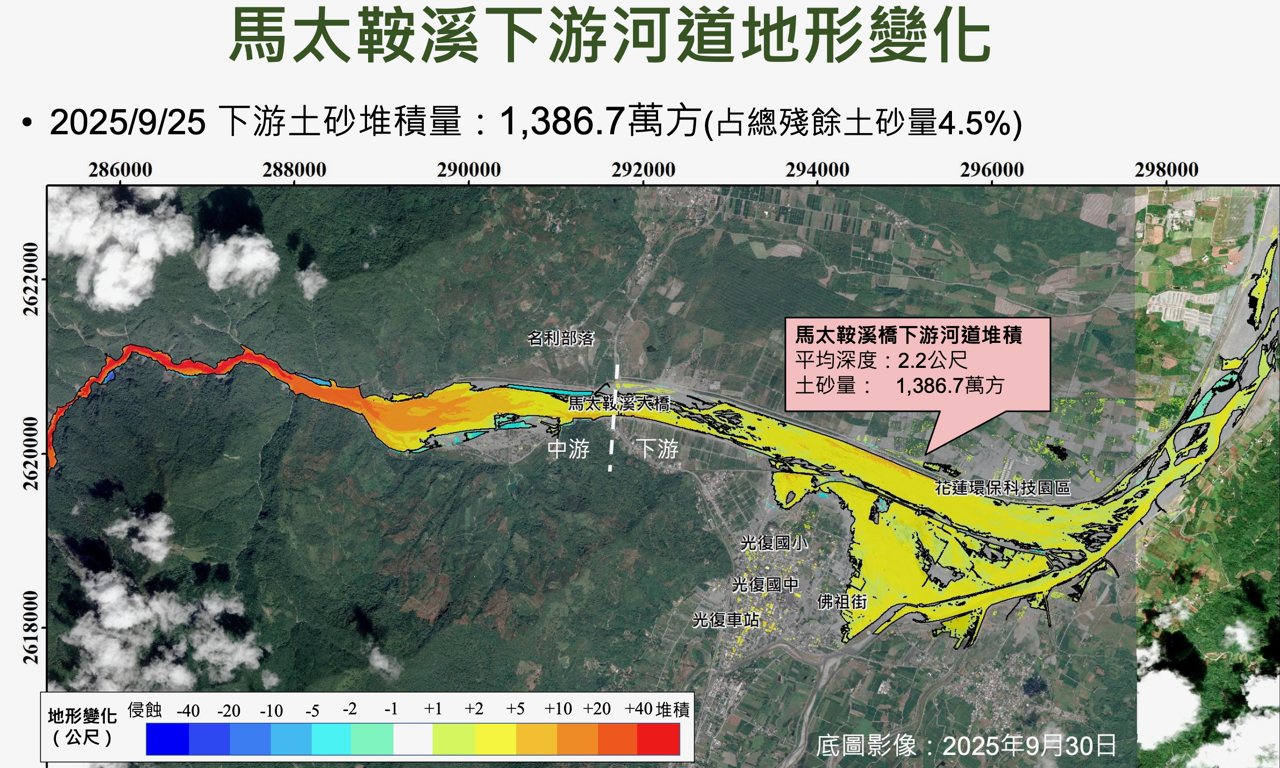

馬太鞍自救會青年 Kulas Umo 10 月 2 日,於記者會明確表明「原住民集體中繼安置」的重要性。Kulas 指出,由於馬太鞍溪上游還淤積大量土砂(十倍於此次潰壩流入部落的土砂量),部落目前紅色警戒還未解除,疏濬與築堤工程都需要時間,只要地震、颱風或大雨,部落可能會再次釀災。

因此,馬太鞍部落希望能夠離災不離鄉,在離部落近的位置集體中繼安置。白天可以回到部落整理和修繕家園,晚上可以在中繼安置的地點休息,讓族人可以一起討論未來的重建規劃,等待可以平安回到家園的那一天。但這樣的想法,很可能在政府與慈善組織運作下,被推翻、引導成「永久屋」政策。

我在屏東大學參與國科會人文創新與社會實踐計畫,三年多來的主題就是八八風災遷村的原民部落。我們對於屏東排灣、魯凱族部落遭遇災難之後的歷程,以及災後復原的狀況有深刻的參與和觀察。在這裡,我想以台灣在八八風災獲得的教訓,以及災後復原的觀察,對馬太鞍的現況進行分析,並對政府單位提出政策建議。

災後復原觀察一:「社區自主防災系統」應納入部落機制,並在平時就要建立

這次馬太鞍堰塞湖潰壩災難,「為什麼沒有強制撤離?」引發強烈爭議。地方工作者莊慕華提出第一線深刻的觀察:馬太鞍堰塞湖潰堤,出現了防災治理「末端崩解」現象。

莊慕華指出,所謂的「末端崩解」,是指資訊、指令、資源都存在,但在最靠近現場的末端(村鄰里基層執行者)失去功能,導致整個決策鏈無法落地,甚至可能從中端就失去功能(縣府處室已任務過載、鄉公所失能,村鄰長受災……)。

「末端崩解」不只在執行端,也在制度沒有承認部落的家戶實況(多戶同址、雙地址)而造成指令對象找不到人。也就是,上游名冊邏輯未吸納在地知識。

相對於政府行政體系在災難發生時的「末端崩解」,馬太鞍傳統「年齡階級」組織在災後迅速動員的能動性,反而令人印象深刻。其實在台灣,許多原住民部落的傳統機制依然活躍,但並沒有被政府的防災系統納入。

一套運作有效的防災系統,防災不會僅是政府的事,而是地方深度參與,每個人都對災難有意識。「社區自主防災系統」應該在平時就建立,決策自主權應下放到社區層級,讓在地知識參與撤離、監測、支援判斷,防災工作也應納入「部落會議」架構,讓公共決策機制重回社區知識與部落日常。

現行台灣政府的防災體制過於僵化,居民其實有對自然環境的長期觀察與經驗判斷,制度若無法吸納地方知識與經驗,就無法真正回應社會的脆弱性。

災後復原觀察二:「國家/軍事式動員」如何能不削弱災後部落韌性成長的能力

現行防災體系習以上對下的官僚命令為主,容易導致資訊錯配與資源配置的失衡。尤其大型災難後的軍事式動員,固然有利救急救災,但後續的防災規劃與復原作業如果未具彈性,災民在高度壓力下無奈配合制度決策,很可能會削弱部落生存的韌性。

這凸顯了「國家-部落/地方」關係中的結構性張力,讓部落/社區在災害中的能動性常被忽視,進而削弱地方韌性的成長能力。

「韌性」不僅意味著抵抗衝擊,也意味著制度的可調適性,我們能否有新的模式,例如把決策討論納入部落會議的概念,讓指揮中心、縣政府、村里長的決策不只是聽政府單位,而是能回到部落脈絡。

災後復原觀察三:「中繼安置」:讓族人在文化安全的環境下共同討論下一步

光復災後的紅色警戒將持續兩年,且範圍可能會再擴大,目前堰塞湖潰壩沖下了 1000 萬方土方,但上游還有 2 億方。且河床積高、堤防沖毀,疏濬築堤工程趕工中,未來日雨量只要超過 200 毫米,就會發佈避難警戒。

目前部落族人因為資訊落差,許多長輩未能意識到未來持續要面對的風險,青年人正擔負起讓族人清楚自身處境的任務。馬太鞍自救會青年呼籲要有「中繼安置」,並強調不是永久屋。中繼安置空間要能讓部落照顧機制發揮作用,讓族人獲得情緒支持與心理安定,在文化安全的環境下共同討論下一步該怎麼做。

可以「雙部落概念」進行,勿禁止居民返回原鄉

災民雖然入住避難屋或中繼屋,心懷原鄉家屋、田園、生活空間是人之常情。以「雙部落」的概念,允許受災部落居民返回原鄉探望、耕種或短暫居住,是安穩情緒與韌性的關鍵。

八八風災的永久屋經驗告訴我們,不承認雙部落,就會把永久屋變睡覺的地方,而非真正家屋。不論避難屋、中繼屋應允許災民返回原部落。住中繼屋,往返耕作的彈性動線。空間配套還需包含公用儲置、祭儀暫置點,中繼單元配置應支援兄弟姊妹群聚與家族照應的親屬組合。

小結:政府政策需要創新思維與作法

我們呼籲,馬太鞍的災後安置現階段不宜直接導入「永久屋」思維,而應朝向「中繼安置」的討論,並且是部落集體安置、原漢分開處理,這是因為原漢的語言、飲食、作息、生活習慣、宗教信仰與照顧鏈皆有差異。

阿美族部落的會所制度、年齡階級組織與家族之間的關係,原本在災後能夠發揮強大的作用;但若政策將原漢混合安置,打散族人不能運作傳統部落機制,不僅可惜,還會制度性地削弱部落韌性。

沒有部落韌性的支撐,部落將難以依靠自己的力量度過漫長的重建之路。「中繼安置」不是福利,是部落續存的中繼支持,目的為了強化部落的主體性與韌性,是必要性的問題,不是公平性問題。

政策也應重新考慮「家戶定義、分配規則與資格」,例如:以傳統文化功能來辨識家戶,例如同一口灶、共炊共食是一家人,而不是僅能依靠門牌號碼,中繼安置屋應注意親屬群體的配置,例如:同家族和兄弟姊妹要能鄰接、住在隔壁。注重公共空間的重要性,包括共炊、議事、文化照顧的空間。

雙部落的動線,包括返回原鄉部落耕作、祭儀、掃墓與照顧,另外,資格與分配要透明、公開討論、並納入部落知識與邏輯。

未來台灣的防災機制,應該把公、私部門與部落傳統組織的力量整合在一起,建立跨層次治理平台。現行政府部門間缺乏橫向協調機制,導致資源錯配與資訊延遲,「韌性治理」需要的不僅是單一組織的能力,而是不同制度節點之間的「協同調節」。

不要無視災難造成的犧牲與痛苦,馬太鞍原住民族人的災後集體中繼安置,且原漢分開處理,將是記取教訓、邁開防災治理新思維的開始。

延伸閱讀

投書》馬太鞍下一步:為何原住民族人需要集體中繼安置?且要原漢分開處理

馬太鞍 1013》花蓮縣府規劃「以地易地」重建,學者:需先調查安置討論共識 (Day 21)

馬太鞍 1013》需要安置的災民,遠超過政府規劃,部落:應改造廢校成中繼安置基地(Day 21)