上下游記者楊語芸/上下游特約記者陳徹

光復災後安置、重建陷入停滯,花蓮縣府考慮「以地換地」,在異地換取永久屋,原部落土地則僅保留文化使用權。但縣府強調,無論安置或重建皆為中央職權,地方僅能建議。國土署表示,只要縣府正式提案,中央會保留政策彈性並展開協商。

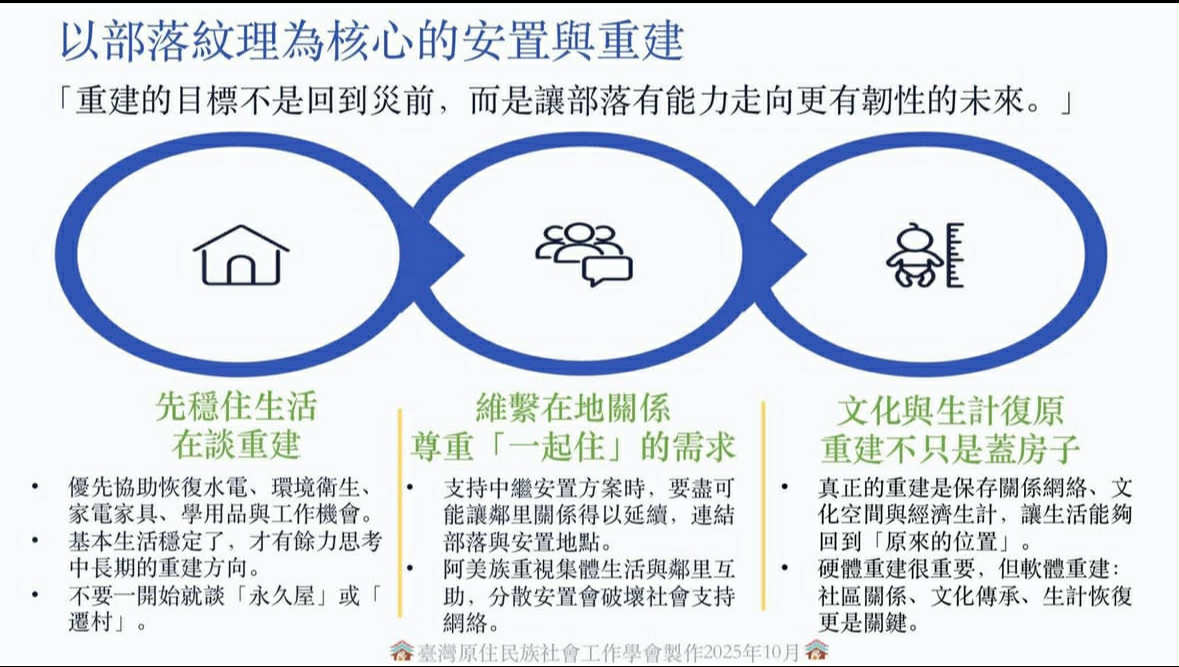

學者警告,若重建倉促決策,恐重演莫拉克災後慘痛經驗,應先提供安全環境讓族人中繼安置,或凝聚部落共識,釐清土地與權益問題,避免犧牲族人的安全與尊嚴。

第二生活圈構想曝光:以地換地、原村僅留使用權

馬太鞍堰塞湖溢流讓光復鄉居民心有餘悸,是否能繼續安居仍是未知數。《上下游》獨家掌握,花蓮縣府認為光復鄉地質環境仍不穩定,因此提出以「第二生活圈」為名的安置構想,族人將以「以地換地」方式獲得新的永久屋土地所有權,但必須放棄原部落的土地,只能保留使用權,作為文化祭典空間。

至於安置地點在哪裡、形式為何(組合屋或貨櫃屋),仍待與族人討論。縣府內部人士表示,現階段的重點在於先確立方向,後續討論才能更具焦點。

花蓮縣原民處:首要之務仍為壩體安全性,中央需說明

然而,花蓮縣原民處處長馬呈豪強調,該議題「相當複雜」,目前不便說明具體細節,但不論是中繼屋、永久屋,或整體安置的總規劃,「基本上都是國土署在主導」,縣府僅能「提供意見」,族人能否集體安置,也取決於中央的最終決策。

馬呈豪強調,任何安置或生活圈規劃都需時間凝聚共識,並應先與部落充分討論,他認為當前最迫切的問題不是安置形式,而是上游壩體的安全,若風險未解除,「任何計畫都無法真正落實」。因此,首要之務是由水利署等中央單位說明堰塞湖壩體的安全狀況,才能決定要原地重建還是遷村,這是所有後續規劃的前提。

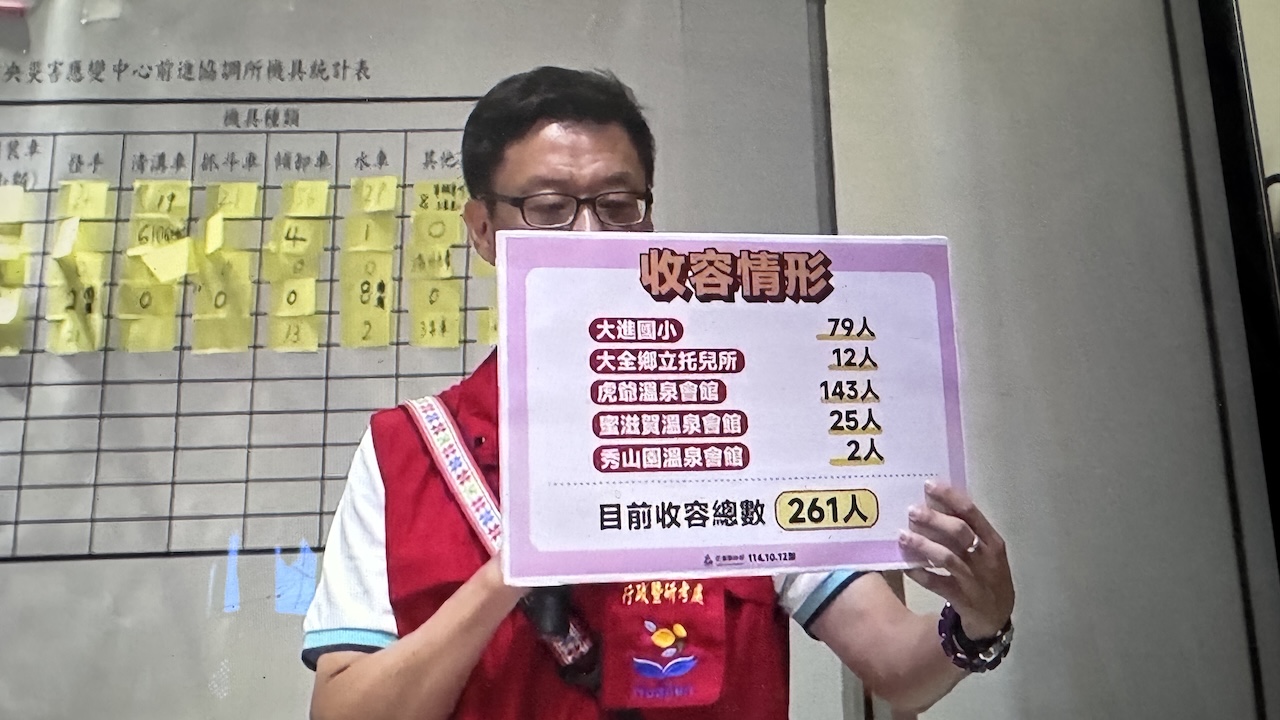

政府認定的中繼安置僅包括佛祖街,恐嚴重低估

台北市立大學城市發展學系主任吳杰穎指出,不論稱作「第二生活圈」或「第二部落」,現階段首要任務應是落實中繼安置。不過安置範圍應有多大?中央與地方的估算截然不同。

中央前進協調所總協調官季連成表示,雖然整體受災戶數達 1837 戶,但多數家庭在「鏟子超人」與各界協助下已恢復生活,因此僅針對「佛祖街 71 戶重災戶」進行中繼調查。其中有 40 戶同意入住中繼屋,並提出包括「大農大富平地森林園區」在內的三處台糖土地作為可能選址。

不過,東華大學民族社會工作學士學位學程副教授黃盈豪直指問題核心:「中繼安置不應該只調查這 71 戶,部落應該要被集體安置。」他指出,光復鄉約有六成居民為阿美族人,若政府僅關注佛祖街,卻略過其餘 1766 戶受災家庭,恐是錯誤的判斷。

排灣族出身、現任屏東大學教育學系助理教授的胡哲豪,以八八風災受災的親身經驗指出,集體安置區的設立應以「回到傳統領域中的安全地帶」為核心,重新建立部落與土地的連結。

蒙眼規劃不可思議,災後安置須先進行「社會調查」

中央認為僅佛祖街的受災戶需要安置,但縣府卻判斷「壩體安全未釐清、風險未解除」,照理應該擴大調查、評估更多居民是否需要中繼安置。然而,《上下游》追問,收容所內有多少佛祖街居民?其餘尚未返家的住民是否也在安置考量中?部落究竟有多少戶需要中繼?這些基本問題,無論縣府或中央都無法給出明確答案。

台大建築與城鄉研究所教授黃舒楣沉痛指出,政府在推動中繼與長遠安置方案時,犯下了一個不可思議的規劃錯誤:「沒有調查、沒有基本瞭解,就要提出方案。」從規劃角度來看,這根本是「蒙著眼睛做」。

災前名冊缺位、災後手忙腳亂,政府基礎準備嚴重不足

黃舒楣進一步指出,這次災情暴露出政府在災前準備上的嚴重不足。她直言,名冊這類基本資料「應該在災前就要準備好」,而不是災後才倉促造冊。這樣的缺口導致無法事先掌握社區的「脆弱性」,也使得災後應變陷入混亂。

黃舒楣解釋,脆弱性評估本應涵蓋多項關鍵資訊,例如家庭的居住型態(房屋樓層數,攸關垂直撤離可行性)、家戶內是否有獨居長者或失能者等。這些族群行動不便、缺乏應變能力,更需要被優先撤離。

黃舒楣強調,任何重建方案都必須建立在基礎調查之上,目的是釐清族人與居民在當地居住了多久、是否願意繼續居住、有哪些家戶結構與生活連結。此外,還必須了解非原住民(漢人)與原住民之間在工作、經濟、甚至姻親關係上的互動,因為這些社會網絡攸關重建的可行性與社群的穩定。

東部漢人受災戶易陷入結構困境

黃舒楣也指出,中繼安置與長期規劃是國際災後標準步驟,並非針對原住民才有特別要求。她提醒,本次災情中,漢人受災戶面臨結構性困境,他們不像原住民擁有部落組織,缺乏集體發聲的力量,向政府爭取權益時容易處於弱勢。尤其是移居東部的漢人,與原有親緣社會網絡距離較遠,難以快速組建自救組織,使得權益更難被重視。

媒體焦點多放在有組織的原住民部落,容易造成漢人受災戶誤解:「政府似乎只關心原住民」,甚至誤認為原住民「想要什麼就能得到什麼」。黃舒楣強調,原住民之所以能持續發聲,是因為他們有組織能力。在 「大家都是受災戶」的前提下,不應造成更多的分裂或出現「弱弱相殘」的狀況。

「第二生活圈」是否可行?學者:需要建立共識

針對縣府有意以「第二生活圈」作為重建方向,黃舒楣肯定縣府將傳統領域(如「大農大富」)納入評估,從土地關聯性來看「值得討論」,也優於莫拉克風災時那種「與部落無關聯、倉促選址」的作法。

但她認為,「第二生活圈」以土地所有權交換原鄉土地的設計,恐「過於粗糙」,將重演莫拉克風災時族人喪失土地權益的情況。她提醒,所有權與文化使用權的安排,必須在中繼安置期間充分討論清楚,唯有在安全穩定的環境裡,部落才能冷靜決定自己的未來。

黃舒楣表示,即使個人買房決策都需要半年甚至一、兩年思考,遑論關乎整個部落社會與文化倫理的遷居抉擇,這再次凸顯中繼安置的重要性:它不只是臨時庇護,更是爭取時間、建立共識的必要階段。即便選擇具有傳統領域關聯性的大農大富,也可能涉及多個部落主張,若倉促拍板,反而容易引發對立。

中央、地方對責任歸屬各執一詞,族人只能耗時等待

成功大學法律學系副教授王毓正批評,政府過度以「工程思維」處理災後問題,即使房屋修繕完畢、就物理條件而言可居住,但居民在心理上未必能安心回家。政府應納入族群、社會、心理及法律等領域的專業學者,並真實聆聽部落需求。

王毓正強調:「從莫拉克風災經驗可知,重大災害的災後安置與重建,原則上仍應由熟悉地方需求的縣府主導;地方量能不足時,再由中央協助。」

可惜在責任歸屬上,中央與地方依舊各執一詞。中央原民會副主委谷縱.喀勒芳安表示:「倘若毀損家戶可以原地重建,就先設定中繼屋給族人使用。」但中繼屋應由誰規劃、由誰執行?谷縱認為,「縣政府要負責打開討論平台」。花蓮縣府則回應:「重大災害應該由中央來處理才對。」

國土署副署長於望聖則回應:「中央對於遷村或原地重建並沒有預設立場,所有地方意見都會納入評估考量。」他表示,只要縣府正式提案,中央會保留政策彈性並展開協商。

延伸閱讀

投書》馬太鞍下一步:為何原住民族人需要集體中繼安置?且要原漢分開處理

馬太鞍 1013》花蓮縣府規劃「以地易地」重建,學者:需先調查安置討論共識 (Day 21)

馬太鞍 1013》需要安置的災民,遠超過政府規劃,部落:應改造廢校成中繼安置基地(Day 21)

1. 以地易地跟文化使用權是什麼? 縣府有在盤點土地嗎? 不要以為自創名詞就能以安置為藉口,強佔台糖或中央的土地。

2. 去查一下災害防救法好不好,責任及分工都寫在裡面了,跟縣府瞎起鬨什麼呢?

3. 對縣府不利的就寫政府,對中央不利的就記得寫中央跟地方,難道是我的錯覺嗎?

4. 佛祖街居住有多少原住民、多少漢人講得出來嗎? 要入住中繼屋的到底是什麼人? 真的跟部落集體安置有直接關係嗎?