災後 33 日,光復災區中繼屋終現曙光。中央規劃以台糖土地作為「佛祖街重災 89 戶」的中繼屋地點,同時開放其他需要中繼的災民登記(不限重災區、不分原漢),即日起進行戶數盤點與選址評估。然而,位處高風險地區的災民對未來是否可安居仍有疑慮,呼籲政府應全面普查。

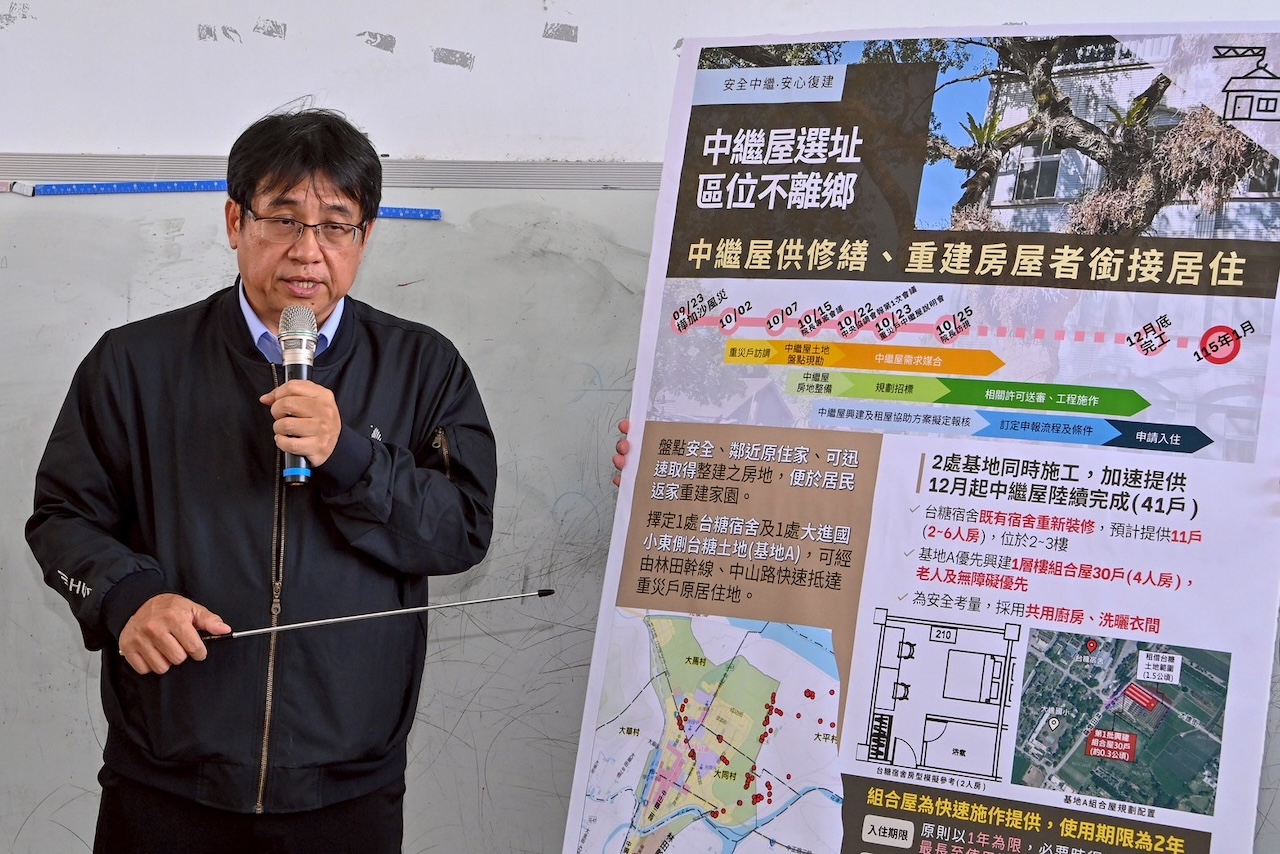

中繼屋力拚年底完工入住,免租金,最高可居住兩年

23 日下午,國土管理署署長吳欣修至光復親自與災民溝通,他指出,針對佛祖街重災區調查後,最終針對 71 戶進行了深入訪查,有 40 戶明確表達了中繼居住的需求,其中 25 戶有老年人或行動不便者,需考量無障礙需求。

國土署選定台糖舊宿舍及其相鄰的 1.5 公頃土地,台糖舊宿舍一樓現為醫療站,二樓和三樓預計可容納 11 戶,並規劃兩人房到六人房等不同戶型,要求廠商盡力在 11 月底前完成裝修。另外,國土署也將在大進街及林田幹線路口興建 30 戶組合屋,採兩房一廳一衛的四人房格局。為優先服務有行動不便者或老年人的 25 戶需求,力拚在 12 月中下旬完成。

吳欣修強調,快速興建所用材料的防火耐燃效果不及一般建築,因此室內禁用明火,並規劃共用戶外廚房和共同洗衣空間。居民只需負擔水電及清潔管理費,免收租金。中繼屋入住期間為一年,如有需要可再延期一年。

中繼屋非唯一方案,租金補貼與貨櫃屋皆納入協助

吳欣修也強調,雖然優先處理 71 戶的迫切需求,但在選擇用地時已納入較大面積的土地,以因應後續可能出現的長期中繼需求。若有其他受災戶在等待家園重建時,需要一年以上的居住期,仍可登記,國土署會繼續調查下一階段的需求。

吳欣修補充,中繼屋並非中繼安置的唯一選項,針對房屋毀損不嚴重、經修繕可恢復居住的民眾,或是心理上覺得住家不安全,暫時不願回家的災民,國土署也提供多元協助,包括租金補貼(最高可達每月19,000 元)、短期的旅館安置。

不過與會民眾表示,光復鄉不比都市,租屋選擇有限,吳欣修回應,即便住在親友家,只要有租約便能申請租金補助。他提到這樣的現金補貼對雙方都有幫助,不僅能支撐生活,也有親友陪伴,有助於心理復原。

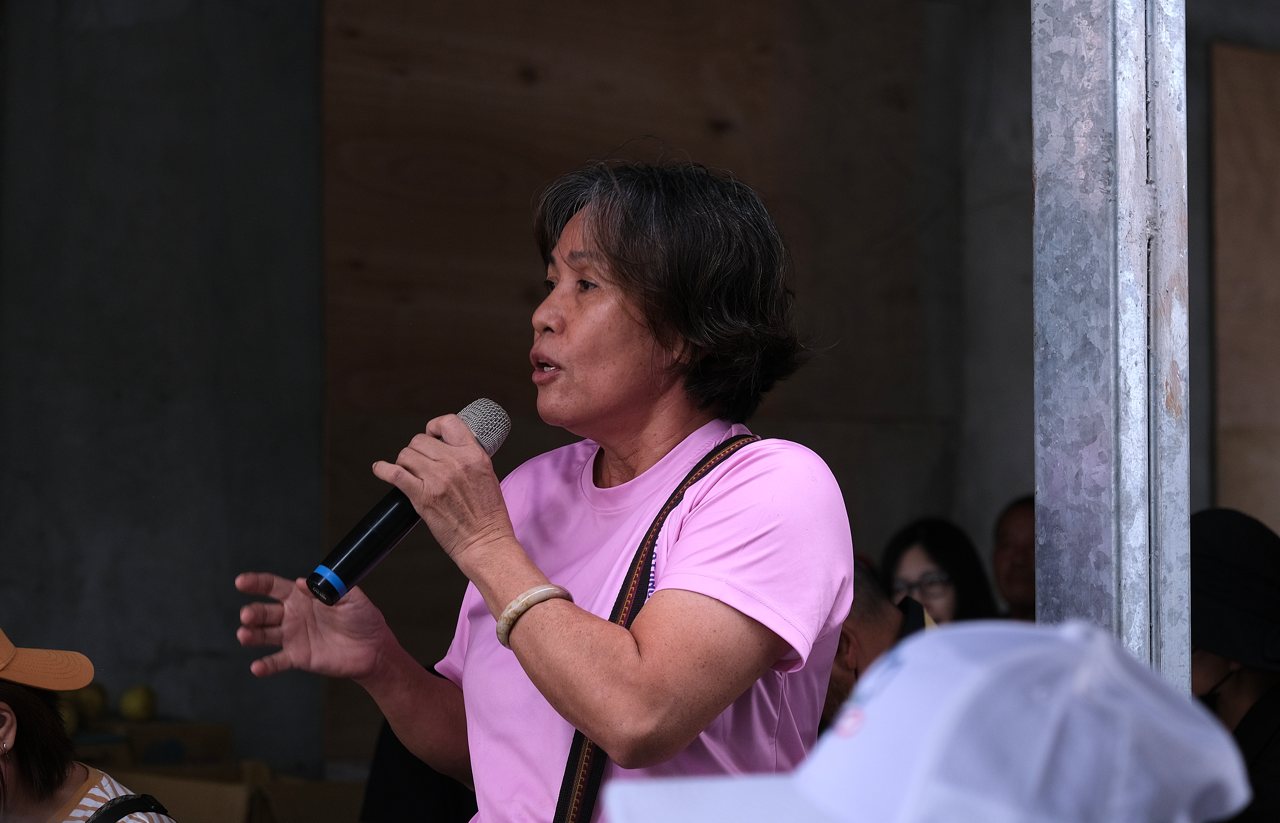

災民蘇秀蓮則提出,希望能於農場內放置貨櫃屋,以兼顧居住與農務需求。吳欣修當場承諾,將把貨櫃屋納入補助選項評估。

除台糖地外,部落對中繼屋地點需求也納入評估

昨(24)日,原民會與縣府代表分別在 Fata’an 部落及東富村召開中繼屋說明會。原民會副主委谷縱.喀勒芳安表示,除國土署已規劃的台糖地外,Fata’an 部落提出舊部落位址,阿陶莫與加里洞兩部落則建議以舊東富國小作為中繼屋興建用地,中央將儘速針對這些提案進行評估。

谷縱強調,目前房屋無法居住者,皆屬中繼屋安置對象;若對居住安全有疑慮並表達中繼需求者,也會列入評估。不過,他提醒,中繼屋興建必須先掌握明確的戶數,才能推進後續規劃。

光復鄉公所江科長則表示,鄉公所已接獲原民會指示,將自 25 日起由兩名會說族語的部落幹部逐戶拜訪,協助族人了解並填寫中繼屋調查表,希望能在 10 月 30 日前彙整出具體名單,作為規劃依據。

居民盼遷離高風險區,籲政府尋找更安全重建地點

加里洞居民陳玉蘭表示,這次堰塞湖溢流事件讓大家深刻感受到居住環境已大幅改變,河床明顯抬升,讓人心生不安,她表示,數年來只要雨勢稍大,半夜便難以入睡,如今情勢更顯危險,希望政府能協助尋找更安全的重建地,而不是在高風險區重新蓋屋,「那只是等待下一次災難。」

多位居民表示,雖然紅色警戒已解除,但地質仍鬆動,大家最關心的是災區是否仍適合居住,卻遲遲無人回應。他們指出,阿陶莫位於馬太鞍溪匯入花蓮溪的轉折處,每逢洪水來襲幾乎都得「正面對決」,呼籲政府應全面普查並評估當地是否仍具居住安全。

她建議,舊東富國小校園附近有一塊約七分地的區域,地勢較高,過去也曾被討論作為遷村地點,希望原民會能協助進一步評估。

房屋鑑定外也需做地基安全性評估

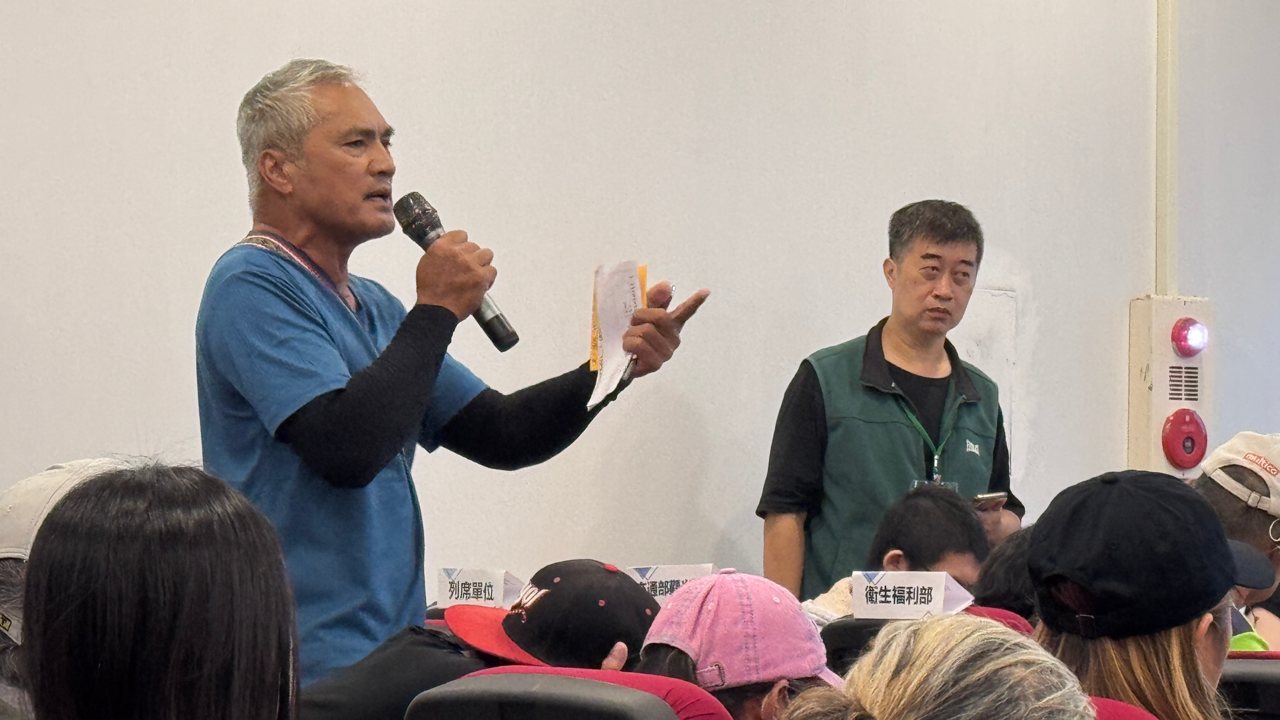

除了中繼屋議題之外,災後至今仍有許多議題待解決,連續兩日的中繼屋需求說明會,同時也成了「抱怨縣府大會」。災民反映,房屋受損的鑑定登記已兩週,但一直沒有人來查看屋況,打電話到縣府總是沒有人接聽或不斷被轉接,希望提供單一且有效的窗口。

也有災民指出,家中僅因門窗損毀而暫時無法居住,只要修復門窗即可返家,不需要中繼,質疑為何不能優先協助簡易修繕。災民蘇建昌更建議,「賴清德跟徐榛蔚應該到收容中心來住三天看看,才知道我們到底有多痛苦」。

另有居民反映,自家房屋外觀雖完好,但地基已被洪水掏空,「結構再穩也會倒」。目前的房屋鑑定僅著重結構檢查,他們認為應擴大至地基安全性評估。也有人指出,自家房屋並非被洪水沖毀,而是遭車輛與大型漂流物撞擊而龜裂,但鑑定人員僅「用眼睛看一看」,質疑評估方式過於草率,「難道不該使用儀器檢測嗎?」

還有居民抱怨,鑑定人員進屋拍照時,未向長者說明目的,讓老人家受驚害怕,質疑「這樣不加解釋的鑑定有什麼意義?」

目前收容地點需要移防,災民:縣府勿再踢皮球

也有鄉親反映,天氣變涼,虎爺溫泉將舉辦溫泉季,業者有營業的需求,他們一直住在溫泉飯店心裡很有壓力。部落青年 Iwan 則指出,一週前已經跟縣府反映需更換地點,但過了一星期還是沒有進度。

縣府建設處處長鄧子榆表示,「會回去瞭解狀況」, Iwan 怒指,不要再說「我回去查」,通常都沒有下落。鄧子榆詢問在場社會處代表,但社會處回應,此事由觀光處負責,而觀光處代表並未出席會議,引發災民不滿。

最後由國土署出面緩頰。吳欣修表示,縣府將於 27 日在光復鄉設立一站式服務中心,鄉親可在現場直接辦理相關事務。不過災民仍表不滿,質疑:「換成一站式服務就能解決嗎?縣府指揮所也開了一個多月,有哪件事真的處理好了?」

災民批公所廣播未修繕,要求拓寬往避難所的道路

阿陶莫災民藍麗梅則怒批鄉公所,指出廣播系統至今仍未全面佈設,先裝設的反而是上部落,但真正面對洪水威脅的是下部落族人,「我們很不服氣」。她當場要求鄉公所承諾完工時程,鄉公所秘書僅回應「涉及招標程序,無法立即給出時間」,引來現場居民諷刺:「等到災害來的時候再裝好了!」

另有災民反映,通往東富國小的道路狹窄,需儘速拓寬並增設停車場。若不改善交通,一旦災害再起,「只要有一輛車卡在那邊,就沒人逃得上去。」

部落青年批低估堰塞湖災情嚴重性

鄧子榆指出,房屋受到水災影響,因此與地震造成的梁柱結構損壞不同,評估的重點是洪水退去後對房屋門窗、牆壁等使用性造成的損壞。結構技師會將損壞情況記錄下來,未來也可以將評估結果提供給災民,供修繕參考。

不過部落青年 Lisin 強烈要求鄧子榆不要再用「水災」來稱呼堰塞湖的災情,她強調山上有三億立方公尺的土石,馬太鞍溪已抬高三公尺,這是一場與堰塞湖有關的「綜合性災難」,絕非單純的水災。

她要求住在危險區的每一戶,不論房屋有無受損,都需要集體安置。她也表示,部落需要討論和凝聚共識的時間,「政府不能一直逼著我們選址(指中繼地點)」。

學者:災後治理應納入社會脆弱度考量

中山大學原住民族專班副教授李馨慈指出,堰塞湖警戒燈號降為綠色,僅代表對政府而言風險進入「可管理範圍」,但對地方居民而言,山上土砂依然存在,生活威脅未解除,災防雖依賴科學模型和行政指標,但忽略了地方經驗與實際需求。

李馨慈並指出,對原住民族地區而言,災損往往伴隨生活網絡與土地連結的斷裂。若僅依結構損毀分配資源,最脆弱者將被排除。她呼籲,重建標準應從「誰最無力承受與恢復」出發,而非僅看「誰的房子壞得最嚴重」。