農委會為了解決少量作物用藥不足的問題,5年前開始推動「群組化農藥延伸使用」,讓同一個群組內的作物、可以延伸使用農藥,這項政策雖解決125項作物、78項病蟲害缺乏藥劑的問題,但許多農民、業界人士都呼籲,農委會應儘快建立「處方箋」制度,遏止藥商和農民胡亂用藥。

「群組化農藥延伸使用」,五年通過2千項

台灣的農藥採用登記制:「一藥劑對應一作物及一有害生物」,由農藥廠商向農委會申請登記,但缺乏商機誘因的「少量作物」,或是較次要的害蟲,廠商不會申請登記,部份農民就會面臨沒有防治藥劑問題。

例如可使用在番茄的農藥,同列茄屬的茄子卻無法使用。但種茄子的農民,有防治病蟲害需求,就偷偷使用;國內每年農藥違法案例,高達八成是使用未登記農藥。

農委會動植物防疫檢疫局定義,「少量作物」指年產值低於5億元或栽培面積低於2000公頃作物;目前台灣228種作物中,只有64種是主要作物,其它都是少量作物。以蔬菜為例,國內食用蔬菜就有30多種,使用農藥數十種,若每種都要試驗訂殘留量,至少得花十數年、四億以上經費。

這個問題舉世皆然。美國早在50年前起,就針對少量作物用藥訂出計劃;防檢局則是在2009年,推動「群組化農藥延伸使用」:將屬性相近的作物歸為一個群組,只要該群組的代表作物通過農藥測試,整個群組都可延伸使用。五年來,防檢局已通過近2千種延伸組合,解決125項作物、78項病蟲害缺乏藥劑的問題。

農藥管理要同步,業者籲建立「處方箋」制度

雖然少量作物延伸用藥是國際趨勢,但政府長期放任農藥買賣,非農民也買得到,藥商賣藥兼指導,導致混合多種農藥的「雞尾酒療法」問題層出不窮。有單一蔬菜就被檢出8種農藥殘留,許多業界人士就認為,擴大用藥之餘,也要配合相對的管理措施,敦促藥商、農民正確使用農藥。

雲林縣東勢果菜生產合作社長期致力於紅蘿蔔外銷,合作社統一幫農民購買肥料、農藥,還找代噴業者噴農藥,把關品質。理事主席王文星強調,農業要走向「安全用藥」,農民、藥商、政府都有責任,農委會應建立類似藥局的「處方箋」及「藥劑師」制度:藥商必須取得一定執照,在處方籤上詳細列出推薦用藥、使用在何種作物,農民親自在處方籤簽名,責任歸屬才會清楚。否則,延伸用藥,可能只是讓農藥不合格率下降,對國民健康是否有幫助,恐大有疑問。

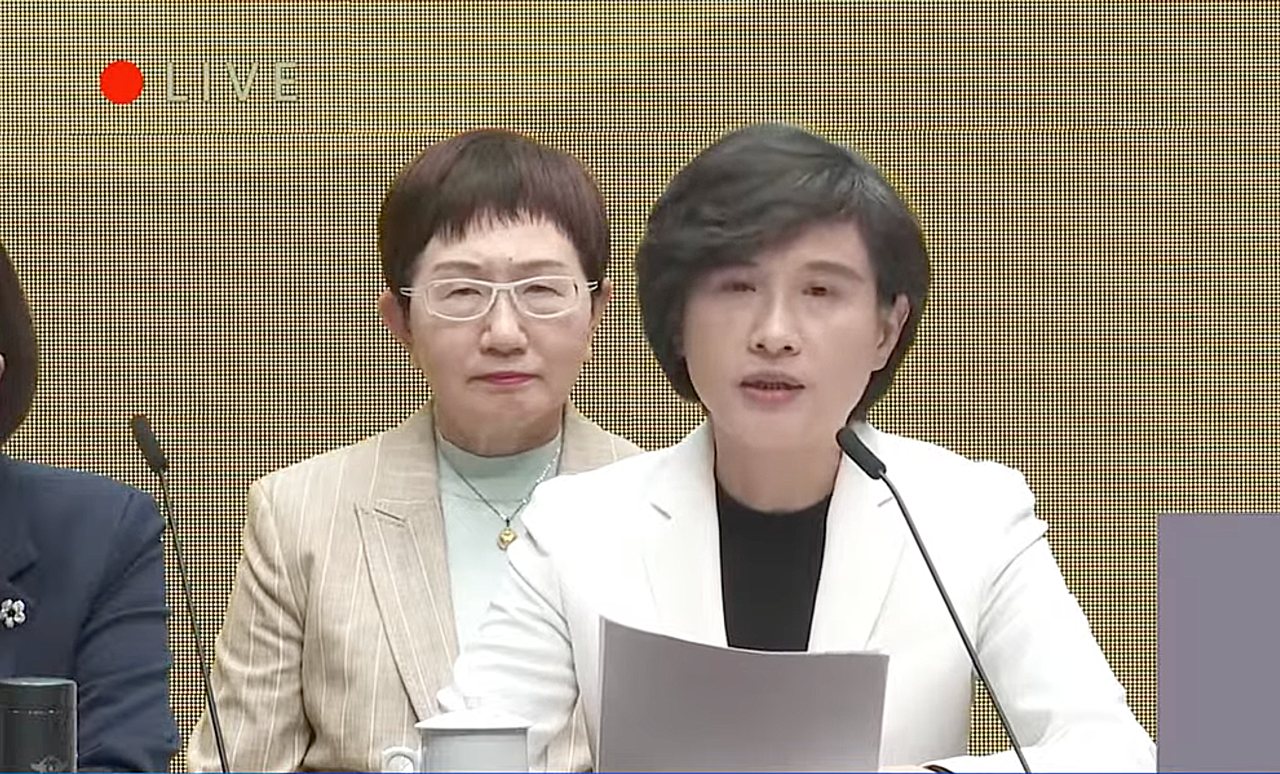

對此,防檢局副局長馮海東表示,正研擬修訂<農藥管理法>,未來會要求藥商定期申報生產和交易記錄。但他坦言,處方箋制度,一直是理想方向,但許多業者反彈,還需要一段時間。

相同機制農藥殘留可能有加乘效果

此外,防檢局昨天舉行的「台灣少量作物用藥管理國際趨勢論壇」中,有民眾提及,農藥多重殘留,是否有加乘的疑慮。馮海東表示,全世界對農藥多重殘留,一直沒有明確定論,理論上,若農藥的作用機制相同,才可能有加乘效果。

例如除草劑「丁基拉草」和「莫多草」,都是透過抑制細胞分裂,殺死雜草,兩者就可能有加乘效果。不過國內的評估機制,都是看單一藥劑的殘留量,而非作物的農藥總殘留量。

與會的澳洲農藥與獸醫藥品經理Alan Norden表示,澳洲做法和台灣一樣。但美國推動少量作物用藥計劃的IR-4副主任Daniel Kunkel則說,美國環保署,會評估單一作物的農藥總殘留量,不過檢驗出來的總殘留量很低,幾乎不到一半。

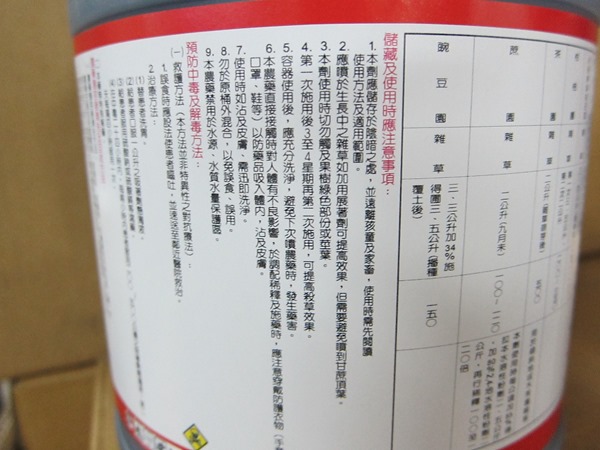

但是澳洲、美國,都會將相同作用機制的農藥編碼,清楚標示在農藥罐上,讓農民知道哪些藥不可混用,澳洲的農藥罐上,甚至會敘述該項農藥在不同季節的合適用量、是否適合噴灑。

防檢局植物防疫組組長張瑞璋表示,台灣目前是以品名區分農藥作用機制,例如殺蟲劑「撲滅松」、「陶斯松」就屬同一類;「寧」字輩的則是除蟲菊精類,防檢局也會考慮仿效澳、美做法。不過他強調,最終還是得回歸加強農民和藥商的教育。

延伸閱讀:

解決「禁藥」問題 ,少量作物「群組化農藥延伸使用」成趨勢

一份 豇豆,殘留8種農藥!何時才能杜絕農藥的「雞尾酒療法」?