潺潺流水滑過石頭砌成的渠道,錯落有致的水梯田,映著連綿不絕的大屯山群,新北市金山的八煙聚落,和林務局、財團法人台灣生態工法發展基金會合作,推動水梯田復耕計劃,5年來,讓八煙成為生物天堂,當地老農民笑著說:「火金姑都回來了!」

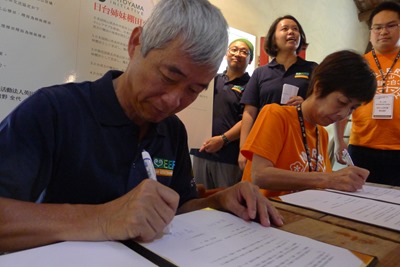

長期致力於日本梯田復育的「英田上山棚田團」,昨天特地來台締結「姐妹田」。不過今年已是林務局五年計劃最後一年,當地居民如何自力更生,也是台灣社區營造的重要考驗。

石砌水圳是生物樂園,也是食農教育好地方

「左手抓緊稻桿,鐮刀握穩,一次割下去。」78歲的何春福,彎著腰,對圍繞在身旁的新手農夫們,仔細叮嚀割稻技巧;話語未落,四、五把稻桿已經躺成一片。

炎熱的週六上午,近百個「一日農夫」,踏進位在金山的八煙水梯田,揮著鐮刀,生澀割下稻桿。其中一群穿著亮麗橘色T恤的成員,卻個個矯健俐落,不到十分鐘,身旁稻桿就成一座小山,他們是來自日本非營利組織、「英田上山棚田團」的成員,這次特別來台灣和八煙水梯田締結姐妹田。

位處大屯山群的八煙聚落,已有數百年歷史,美麗的梯田和石砌水圳,曾是當地人的共同回憶。但是從1980年代工業化後,這裡的人口,從全盛時期200多人,流失至今只剩20人;秀麗的梯田,成為荒煙漫草;水圳也因年久失修,無法灌溉。直到2009年,台灣生態工法發展基金會和林務局,開啓「八煙聚落水梯田生態復舊與產業復甦」計劃, 這個沈睡的聚落開始甦醒。

成功復育 「火金姑都回來了!」

「早期很多火金姑,出門都不用帶燈。可是後來農藥多了,火金姑越來越少見,最近牠們又回來了!」新北市八煙三生發展協會理事長何春福說,除了復耕稻米,還嘗試不使用農藥,整理起來雖辛苦,但田裡生氣蓬勃,除了常見的青蛙、烏龜,連火金姑都回來了。

負責復耕計劃的林務局保育組棲地經營科科長黃群策表示,梯田對於生態有很大的貢獻,尤其八煙水圳以石頭砌成,提供許多生物棲地,以往只會出現在較高海拔的扶桑蜻蜓,竟然在八煙復耕後現身,可見八煙的環境已經逐步改善。

八煙的成功案例,也躍上國際舞臺。輔導八煙聚落的台灣生態工法發展基金會,今年5月,以八煙案例獲選加入聯合國「里山倡議夥伴」,是台灣第三個申請成功的組織。

目前水梯田復育面積將近2公頃,當地出產的「救世米」、「大雕米」,被企業認購一空。台灣生態工法發展基金會今年利用當地香料作物、大葉田香,開發出茶包、餅乾等,獲得不少好評。但是今年也是林務局計劃的最後一年,台灣生態工法發展基金會的角色將慢慢淡出,交由當地人經營。

外來團體淡出 考驗地方居民意識

去年12月,在林務局和台灣生態工法發展基金會的輔導下,當地成立了「新北市八煙三生發展協會」,雖有部分基金會成員加入,但成員中已有兩位八煙第二代回鄉,是當地人的一大步。「政府和基金會只是輔導角色,最終仍得由他們自己經營。」黃群策說。

長期致力於水梯田復育政策的臺北大學地研中心助理廖容瑩表示,相對於台灣以中央單位輔導,日本中央政府只負責制定政策、法令,執行者通常是地方政府,而且只有第一年復耕才補助,目的就是希望由當地人參與。

「英田上山棚田團」代理理事豬野全代表示,該會在日本崗山縣美作市進行的復育計劃,由基金會出力,七年前剛進入社區,甚至面臨沒房子住的窘境,但透過不斷的溝通與實作,當地人漸漸被說服,復耕的面積越來越大。

野豬全代透露,成功的關鍵在於「玩」。她拿出一系列照片:有國小孩童躺在農田泥巴裡、在田裡堆稻草人;有900多個民眾在田中跳踢踏舞;透過各種宣傳行銷,來到這裡的,有九成是外地人,還有人從3小時車程外的大阪來,「但也吸引很多年輕人回鄉。」

對此,台灣生態工法發展基金會副執行長邱銘源又羨慕又敬佩地說:「你們是玩得很開心,我們是拚命『拉』。」他認為,日本對於土地的自覺,在經濟泡沫化後漸漸甦醒,許多人開始想為家鄉做些事,台灣年輕人還比較沒辦法體會。

但邱銘源也樂觀地說,現在許多年輕人只領22k,情況和日本泡沫化經濟類似,「我相信只要讓農村有希望,回鄉會是年輕人另一個選擇。」不過他也坦承,要吸引年輕人回鄉還有很長一段路要走。