台灣人愛吃鯊魚煙、魚翅、魚丸,去年荒野保護協會和中央研究院研究員陳昭倫合作,在近千名捐款者和志工的支持下,檢驗市售鯊魚產品DNA,發現台灣食用的鯊魚,超過九成名列IUCN(國際自然保護聯盟)近危、易危、瀕危等級,其中甚至包含瀕危的紅肉丫髻鮫,這項調查在前天登上國際期刊「PLOS ONE(公共科學圖書館) 」,開創環團和學術界合作新里程。

台灣捕鯊世界第四,瀕危紅肉丫髻鮫也上桌

前年荒野保護協會發起「愛鯊DNA檢測計劃」,近千名民眾捐款,發動全台志工到16個縣市的超市、漁港、菜市場、小吃攤,採集1千份鯊魚肉,交由中央研究院研究院研究員陳昭倫,進行DNA生命條碼解碼與分析。

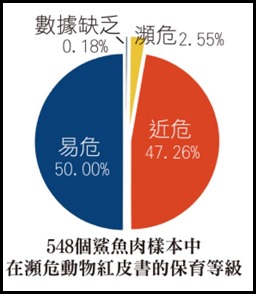

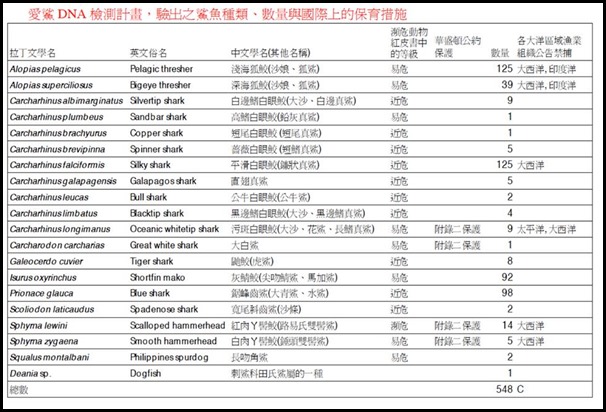

去年6月初結果出爐,1千份魚肉分離出671個樣品,成功驗出548個,其中淺海狐鮫、平滑白眼鮫、灰鯖鮫、鋸峰齒鮫就佔了超過八成。

值得注意的是,樣本中有52.55%是國際自然保護聯盟(IUCN)公告生存受威脅物種,包括瀕危的紅肉丫髻鮫;有四項被列入華盛頓公約(CITES)附錄二保護,包括紅肉雙髻鮫、白肉雙髻鮫、烏斑白眼鮫(又稱花鯊)、大白鯊;漁業署也曾在去年5月24日,以DNA序列檢測鯊魚,當時並未檢出華盛頓公約附錄二保護物種。

陳昭倫表示,台灣是全世界第四大捕鯊國,每年吃掉6萬噸,但許多鯊魚被肢解、冷凍,無法從外觀看出物種,實際消耗量可能比統計數字多;透過DNA檢測,正好可以補足漏洞,每個物種都有自己的DNA,就算製成鯊魚煙也驗得出來;漁業署去年抽測樣品只有近一百管,不如民間準確。

各國紛推魚鰭不離身,紐西蘭兩年內禁割魚鰭

台灣人主要攝食的鯊魚部位是魚翅,由於鯊魚肉會散發出阿摩尼亞臭味,魚肉價值低,又佔體積,漁民經常在海上就割下魚翅,將鯊魚丟回海底自生自滅,頻頻引起各國抨擊,漁業署去年實施魚鰭不離身政策,違者罰3~15萬,且進口魚翅必須檢附合法漁船證明文件。

根據聯合國糧食及農業組織統計,全世界每年約有一億隻鯊魚遭捕殺,多數因魚鰭被割死亡,紐西蘭政府在11月10日表示,明年十月開始,部分海域禁止割魚鰭,2016年全面禁止。

立委田秋堇表示,鯊魚是食物鏈頂層物種,聯合國曾說,若按照目前的捕食速度,2048年就補不到魚,很多漁民並不曉得自己自己補的是瀕危魚種,漁業署應教育漁民,兼顧他們的生計,對海洋資源做明智利用,除保護海洋資源,也可降低國際責難。

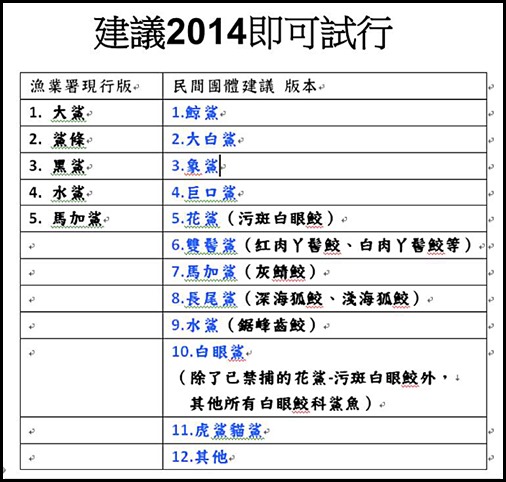

環團建議漁業年報種類從5項擴大為12項

此外,計劃發起人、海龍王愛地球協會執行長林愛龍認為,目前漁業統計年報,只將鯊魚約略分為五大項,應擴大成12項,把瀕危的雙髻鮫、禁捕的花鯊、數量稀少的虎鯊貓鯊獨立出來,建立完整資料庫,才能完善的管理措施。

漁業署副署長蔡日耀表示,非常肯定環保團體的努力,漁業年報是對民眾公開的資料,漁業署內部,另根據漁民的漁獲日誌分類細項,每年都和國際組織互相交流,但目前僅提供給區域性管理組織,不打算修改漁業年報。

漁業署還表示,明年已經編定漁獲DNA檢測預算,但仍要看實際情況,針對高風險魚類加強抽檢。

擴大民眾參與,環團計劃和漁民交叉比對漁獲資料

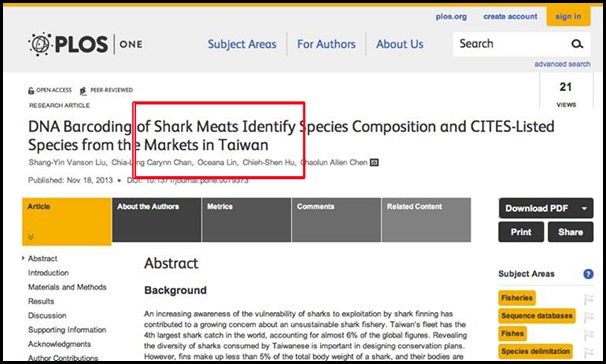

「愛鯊DNA檢測計劃」是台灣首次由民眾自發募款、和學界合作的計劃,登上國際期刊,環團和學界都非常振奮。陳昭倫表示,PLOS ONE期刊是個開放式期刊,有別於一般期刊使用者付費的改念,強調知識開放,全世界都能免費瀏覽。

民間團體打算擴大民眾參與,林愛龍說,目前漁民一眼就能辨識補的魚屬於什麼科,未來希望能和漁民合作,交叉比對回報的漁獲,讓資料更健全。

新聞小百科

國際自然保護聯盟(International Union for Conservation of Nature and Natural Resources,縮寫:IUCN),是目前世界上最大的世界性保護聯盟,少數政府及非政府機構都能參與合作的國際組織之一,成立於1948年10月。

IUCN紅色名錄由物種存續委員會(SSC)及幾個物種評估機構合作編製,每年評估數以千計物種的絕種風險,將物種編入9個不同的保護級別:

滅絕(EX)、 野外滅絕(EW)、極危(CR)、瀕危(EN)、易危(VU)、近危(NT)、無危(LC)、數據缺乏(DD)、未評估(NE)