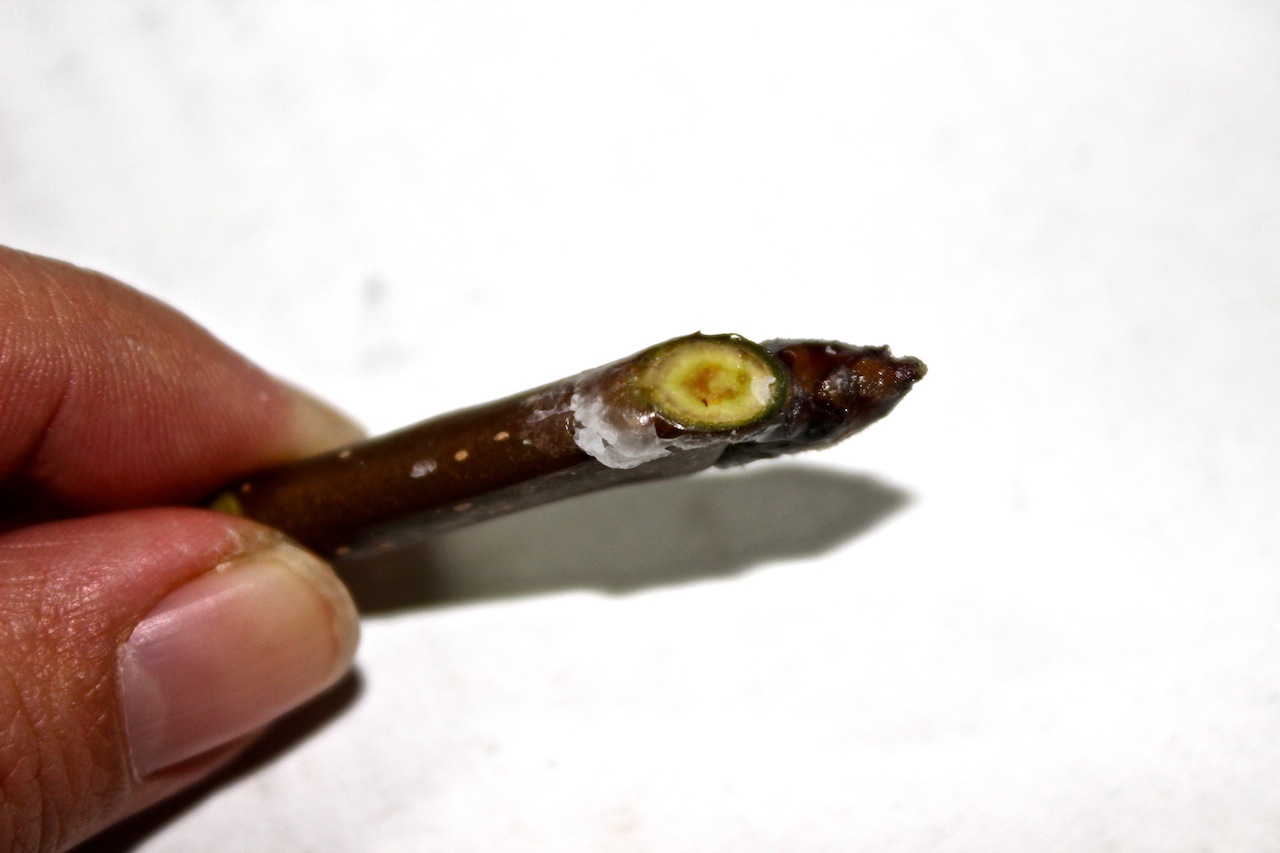

猜猜這是啥?

這是梨農最厲害的暗器,高接梨的花苞。每個梨農都會在霹靂腰包裡裝一堆。

隆冬裡你到梨園去看看,梨農腰包裡全是這一枚一枚的花苞。他們個個身懷絕技,全副武裝又蒙面像個忍者,腳下架著鋁梯,在陡坡上以高難度姿勢工作。功夫不到家,肯定是做不來的。

沒有這一枚,就沒有「高接梨」(或稱「寄接梨」)。這三、四十年間,全台梨仔大換血,粗梨仔通通變成幼梨仔,靠的就是它。

要論台灣農業奇蹟,高接梨絕對是代表案例。平地種出高山梨,副熱帶栽溫帶梨,台灣樹結日本梨,這不是奇蹟,什麼才是奇蹟?台灣梨產業的神乎其技,值得寫好幾本博士論文。

「汝吃台灣梨,不可不知高接事」,連爺爺的阿公託夢給我。於是那天我抱著朝聖心情深入台中東勢山農孫昌楙大哥的家,親炙「高接」技術的幕前與幕後現場。一泊二食三報導,希望讀者們看完本文,也會和我一樣對台灣農民再次肅然起敬。

先簡單解釋一下高接梨的由來。早期只有梨山等高海拔地區,能種日本品種的溫帶水梨,外皮金黃又水嫩,即俗稱的幼梨仔。中低海拔只能種橫山梨,也就是褐皮肉粗又帶酸的粗梨仔(說不定有些年輕朋友已經不知道橫山梨是啥了,請上網孤狗)。

種粗梨仔的農民眼看著幼梨仔價格好又美味,難免有點受傷,心想,難道我們就是粗梨仔命嗎?在東勢,就有一群農民不認命,去剪了還未開花的水梨花穗,回來接在橫山梨的樹枝上,盼望粗梨樹能結出幼梨仔來。

你說這農民未免也太天真,梨子也能這樣剪下貼上的嗎?殊不知他們是天馬行空去想、腳踏實地去幹,歷經多年集思廣益、密集實驗,幼梨仔真的「貼上」成功!

前提是,梨穗仍必須歷經低溫環境,才能打破休眠。所以不若一般嫁接只需一次,高接梨必須每年重複「剪下」、「貼上」,也就是年年都要重接。這也是為何高接梨生產成本高居果樹類首位的主要原因。

接什麼?就是接這一枝。

你可以再近一點,把它看個清楚真灼。

明明是天然物,卻被精雕細琢地像工藝品。從農民手中削出來的花苞,每一枚幾乎一模一樣。尊崇巧聖先師的東勢人,有著與生俱來的巧手慧心,加上客家的硬頸,無敵。

削花苞這項工作,為梨農辛勤的一年拉開了序幕。自此緊鑼密鼓,全員進入備戰狀態。

削花苞需請工,今晚來的是昌楙大哥的固定班底。山城的夜很冷,屋裡卻熱鬧得很,一群人圍成一圈,一邊談笑,一邊將原本修長的花穗斜剪成小段,再修去一側外皮,成為上圖的特殊模樣。

幾位大姐嘴上閒聊,手上卻從不停歇,大夥兒說起這段時間的辛勞。晚上削花苞,白天還要接花苞。孫昌楙打趣說,「我們是『做半天,休半天』,」實際意思是,每天工作時數長達十二小時。

過年前後,本來就是家庭主婦最忙的時候,加上梨子接花,個個忙到人仰馬翻,變身神力女超人,一人當兩人用。

花苞遠從日本而來,豐水、新興為主要品種。「日本人還嫌麻煩,不太想賣你!」孫昌楙說,日本冬天常有大雪,導致農民無法採收花穗。三一一之後,日本花苞更是大缺貨,近年農會進口中國花穗彌補缺口。中國貨比日本貨便宜了一半,不過許多農民仍認為日本花穗生產的梨子品質較優。

剪好的花苞,還得經過一項重要步驟,就是「沾蠟」。這個關鍵動作是為了防止水份從花穗的頂端散失,也是梨農前輩經過許多試驗才發展出的成熟技術。

熟悉東勢梨發展史的曾光明大哥說,沾蠟技術尚未發明前,原是用塑膠袋和報紙將接好的花苞包住,再用鐵線綁緊,形成保護的溫室。等到快開花時,又得一一拆掉袋子,好讓花兒順利綻放。

「過年時候孩子們回來團聚,卻通通被叫去拆袋子,往後大家都不敢回來了,」曾光明說。這可是既費工又傷感情,一定要改良!有位阿伯先想到用樹脂形成保護膜,但一遇雨水就溶掉,失敗。曾光明突然想起家中有塊久置無用的石蠟,拿來一試:哇,防水透氣超便利,且花苞從厚重溫室解放後,長得更強健,賓果!

OK,暗器做好了,拿去冰箱冰。大夥兒舒了口氣,接著就是最歡樂的宵夜時間!幾碟隨性的客家小菜,再小啜幾杯補藥酒,佐以濃濃的人情。酒酣耳熱之際,整個冬至的八卦都被抖出來囉!

再來,高接梨,怎麼接?重頭戲在隔天早上。請待下回分曉。

本篇內容中“低溫促進梨花芽形成”的敘述是不正確的。梨在高溫環境下進行花芽分化,然後芽進入休眠需經低溫環境打破休眠後,芽才能試問利萌發。

感謝chien young chu的指教,已經更正了喔!