花生醬是許多人早餐的最愛,但消基會4月抽驗20件花生醬,總計有10件驗出黃麴毒素,雖然均未超過食藥署規定的15ppb,但是林口長庚醫院臨床毒物實驗室博士林中英表示,黃麴毒素會累積在體內,造成肝功能病變,嚴重者會導致肝癌。消基會呼籲,民眾開封後儘速食用完畢,保存在低於28度的通風環境;在外選購時,注意商家保存花生醬的方式,若一大罐放在室溫下最好不要食用。

世界公認致癌物,花生製品風險最高

國際上已有許多黃麴毒素致病的研究,國際癌症研究組織1987年就將黃麴毒素列為一級致癌物。林中英表示,黃麴毒素會破壞肝細胞,讓肝臟無法正常代謝,一旦人們吃進了不好的食品,免疫系統會遭到攻擊,肝臟代謝不出去,容易發炎,造成肝病變,嚴重者甚至可能導致肝癌。1970年代年非洲肯亞就傳出民眾食用遭到黃麴毒素汙染的玉米,許多人因此死於猛爆性肝炎。

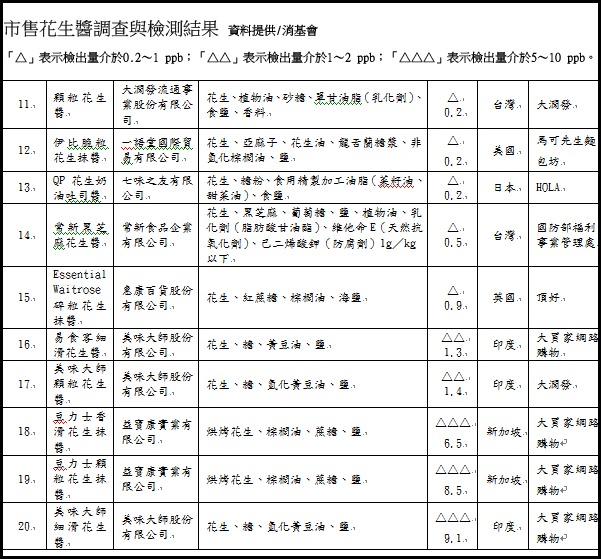

消基會4月到台北市、新北市的量販店、超市、麵包店等,調查市面上20件花生醬,結果有半數驗出含黃麴毒素,其中8件來自國外,前5名中印度就佔了3件,最高達到9.1ppb,不過全數低於食品藥物管理署「食品中真菌毒素限量標準」規定的15ppb,知名的福源花生醬、吉比顆粒花生醬則通通沒檢出。

食藥署曾於《食品藥物研究年報》第四期指出,1997年到2001年抽驗市售花生製品644件,共有192件檢出黃麴毒素,其中39件超標,比率為6%。

「101年度市售食品中真菌毒素含量監測」則指出,台灣從1997年到2011年檢測市售產品黃麴毒素,花生製品超標比例第一,達6.5%,其中又以花生糖不合格率最高,第二、三名分別是花生粉、花生醬。

2012年花生製品黃麴毒素超標比率下降到1.8%,但今年3、4月食藥署抽驗41件,超標比例竟上升到12%。

高溫多濕、28度以上易滋生黃麴毒素

清大化學系教授凌永健表示,很難判斷黃麴毒素污染源,可能來自製程或保存方法。黃麴毒素來自黃麴黴菌,攝氏28度到30度就可能產生,黃麴菌會分泌出黃麴毒素,但黴菌的孢子太細微,肉眼無法辨識,而且黃麴毒素必須在280度高溫才能破壞掉,幾乎不可能透過加熱消毒,因此必須從源頭管理。

消基會指出,米、花生、堅果等五穀類雜糧,以及香辛類食品產生黃麴毒素的風險最高,各式豆腐乳以及豆瓣醬等醃漬類食品,透過黴菌作用發酵加工,若製作時處於高溫潮溼的環境,也容易造成黃麴毒素污染。

值得注意的是,一旦雞、鴨、豬、牛吃到遭黃麴毒素汙染的玉米或五穀雜糧,毒素可能會累積在肝臟,消費者應盡量少吃醃漬類食物以及動物的內臟。

花生醬開封後儘速食用,吃不完放冰箱

此次消基會驗出黃麴毒素的花生醬,雖然產地多來自國外,但就算標榜台灣製,原料可能仍非本土花生,因此用產地選擇不是唯一方法。消基會提醒民眾,購買時注意包裝是否完整,選擇製造日期比較近的花生醬,不要一次買太大罐,開封後儘速食用完畢,記得放在冰箱、通風陰涼處。

很多人喜歡吃花生厚片當早餐,但凌永健提醒,若非必要盡量不要吃外頭的花生醬,或至少購買時觀察店家是否放置在冰箱,若一大桶置於常溫最好不要食用。

此外,消基會發現,許多花生醬除了含基本的花生、鹽或糖,還額外添加棕櫚油、氫化植物油、防腐劑,或是防止分層的乳化劑成分,其中棕櫚油、氫化植物油飽和脂肪酸含量較高,食用過量可能引起心血管疾病,建議民眾挑選添加物較少的花生醬。

但花生醬熱量高,消費者還是少吃為妙。消基會檢視20款花生醬,平均每百公克約600大卡,民眾食用1~2大匙約20公克的花生醬,就等於吃進半碗白飯的熱量。