圖:五種窯體的龍眼窯博物館

● 造窯紳士-吳教授 建造龍眼窯博物館的師傅,是出自於在地居民吳進添先生,嶺南社區民眾通稱他為「吳博士、吳教授」。吳教授常帶著靦腆笑容回應這稱呼:「我國小只有念到四年級沒畢業,哪有教授的資格?」,之所以被稱為吳教授,主要在於社區相關事務推動或計畫執行,吳教授總是適時提供深厚的地方知識來因應各主題內容的考據性及創新性,有如萬事通先生。 像是在環境營造方面,能提供傳統營造技法及素材;產業發展方面,運用龍眼乾研發相關料理食物(龍眼米糕、龍眼薑母茶等)。另外,吳教授因參與嶺南垃圾掩埋場抗爭事件後,開始重視環境健康永續發展的議題,自身也願意投入友善土地、無毒耕種龍眼及柳丁。圖:在地傳統造窯師傅吳進添先生(吳教授)

龍眼窯博物館的建造,在地民眾會首推吳教授,在於他的精湛造窯工法,透過他的技法,龍眼能在焙床內平均受溫進行烘焙,不會有某角落失溫或溫度集中於中間的問題。而吳教授所建置五種窯口的龍眼窯形態,以50年代至90年代為主,不同年代有其不同的造窯工法轉變,能反映出居民在當下對於龍眼產業發展的思維,也能完整地表徵出龍眼窯豐厚的文化底蘊。|

時間 |

50年代 |

60年代 |

70年代 |

80年代 |

90年代 |

|

窯體建材 |

土埆 |

土埆 |

卵石 |

紅磚 |

紅磚 |

|

焙床 |

壓一挑一編法 |

斜紋編法 |

竹片條 |

木條 |

木條 |

|

導熱板 |

土 |

土 |

石板 |

水泥板 |

鐵板 |

|

烘焙特色 |

火侯溫和,烘焙出古色古香龍眼乾 | 火侯溫和,烘焙出古色古香龍眼乾 | 堅固、熱度持續久,烘焙出龍眼乾又香又Q | 易取得建材,方便使用,兼具美觀 | 不易損壞,導熱快 |

表:龍眼窯發展年代史表(改自龍眼窯博物館導覽看版)

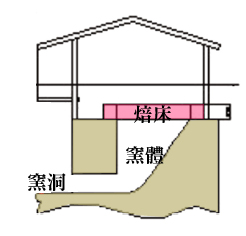

● 龍眼窯技術史的進化觀 早期龍眼窯建造的基地找尋,是「依坡而築」,藉由地形的高低落差形塑烘焙火侯的煙燻通道(如圖),此類窯體在地居民統稱為「土坑」,目前社區內尚有幾座保存,但為數不多,後期窯體營造技法主要以紅磚建材。 而龍眼窯的形體、結構、使用機能並非一成不變,而是因功能需求進而轉化的演變過程,這過程並非憑空而現或從他處移植複製,而是經由在地傳統造窯師傅(吳教授)自幼習成的技藝/記憶,透過不斷的實驗、考究,逐漸形成屬於嶺南特有的龍眼窯型態。 演進的項目細節,如下列敘述:

圖:早期土坑窯口形式

圖:卵石窯體及紅磚窯體

【焙床】 新鮮龍眼進行烘焙的長方形凹性空間,俗稱「龍眼床」、「竹篾床」,居民用台語稱呼為「焙床」(puē sn̂g)。「焙床」也因使用效益的需求,有其演進發展。早期農民因習於就地取材,主要以竹為素材進行焙床的編織,最先為「壓一挑一」[1]編法(如圖),後來引進六甲區的「斜紋」編法[2],經吳教授口述,當時農民使用「斜紋」編法常卡住枝條,容易引起火災,因此後來改良以竹片(約2公分寬)平行排列製作焙床;約80年代吳教授自己又研發出以木條(約1cm2)平行排列,他認為木條排列是能將烘焙效果達到最好狀態,據說是目前東山區內最普遍運用的焙床樣式。後期因產量外銷需求增加,引進柴油乾燥機進行烘焙,其焙床則是薄鐵板材質,使用過的居民認為鐵板雖加熱快,但也不易保溫、散熱快。焙床形式,由左到右:壓一挑一編法、斜紋編法、竹片條、木條、鐵板(博物館內無此種呈現)

焙床的創意研發還不只是如此,仔細瞧的話,發現焙床中間留有一長方可移動式的焙床,原來吳教授生性喜愛乾淨,不喜歡窯內堆積灰燼,容易使粉塵揚起而造成龍眼殼表面較黑,因此將焙床研發出此清潔功能系統,可隨時拿起移動,不用人辛苦爬進窯洞內清理,直接在焙床上方用竹帚往下清掃即可。 吳教授很重視保持農產品、生產設備的衛生乾淨,除了以友善、健康方式耕種,也指引龍眼窯的營造工法,更影響到日後在社區內打造一座全國唯一柴燒麵包窯的獨特工法(待後續專文描述)。圖:可移動拆卸式的焙床,充滿生活智慧的創意營造技法

【檁條】

焙床下的「檁條」樣式演進,也有其可察之處。早期檁條同樣是以竹子為主,去形構焙床的基礎(椽條也以竹子為輔),後來檁條改以木條(15*10cm2)加強其承載力。這兩種材質在使用上有其年限,原因在於不堪白蟻的蛀蝕,吳教授後來思考研發出以「錏管」取代先前檁條材質,除了使檁條輕量化又能達到防止白蟻侵蝕的功能。 【導熱板】 窯洞的導熱板就有三種形式,最早期土坑窯體為自然土壤洞口,因此沒有導熱板概念;卵石堆砌窯體則是以石板為導熱板;紅磚窯體時期則有二種導熱板─水泥板及鐵板。 吳教授解釋,導熱板的功能有其重要性,會影響火候是否能完全燃燒、是否能使焙床平均受溫於窯口火侯傳上來的溫度,因此,在從龍眼烘焙過程,一直在思考及實驗不同材質的導熱板效益。 吳教授分析,石板的導熱雖然較慢,保溫效果卻較水泥板良好,水泥板製作上速成簡易,導熱效果也算不錯,不過容易因熱漲冷縮的關係而損壞率極高,因此最後才研發出以鐵板作為導熱媒材,使用期限較水泥板堅固耐久,導熱也較石板快速、受溫較平均。● 龍眼窯博物館的價值意義

地域型產業文化治理:一座活著的博物館

文化研究者本尼特(Tony Bennett)藉由傅柯(Michel Foucault)的治理術概念,解讀文化是一系列歷史建構的實體,相對於經濟與社會性的生產,文化是被生產出如同一個自主領域,並且被建構為區隔於社會,並回過頭來以一種道德化、進步化的力量作用於社會之上[3]。

龍眼產業是整個東山區的地域型產業,絕非僅屬於嶺南社區所擁有的產業資本。如此產業文化,該如何進行轉化創新,藉以活化社區經濟,是所有社區都會面對到的問題。但首要第一步,即是建立起在地居民對於該產業文化的認同,以及提升參與文化治理的意願。 因此,嶺南社區建構出的龍眼窯博物館,不只是一般大眾認知下的「據點式館藏機構」,不只是純粹作為呈現靜態古文物的展覽空間,而是一座動態式進行文化保存及公眾治理運動的博物館。社區希望能透過龍眼窯博物館的再造,創造屬於嶺南特有的社群文化圖像,甚至進而影響周邊鄰近社區,共同思考龍眼產業對於地域發展的遠景目標。

博物館的功能在另一層面,也提供給無龍眼窯的家戶可在此進行烘焙作業,是一種社區資產的公共化過程,權利的共享參與使用,讓家戶對於博物館的存在,產生必要性的需求感,也無形中讓參與家戶對博物館的環境設備有其共同分擔、管理的意願。 由此可見,該座博物館的存在意義,是具有歷史脈絡的「完整性」,又帶有現代生活樣貌的「真實性」,是一座心跳繼續跳動著的博物館。

圖:龍眼窯博物館可提供給家戶在此烘焙作業,文化資產真實生活樣態的呈現

圖:吳教授在館內也特地建造一土埆灶、顧焙床,想完整呈現早期農民在烘焙期間於龍眼窯內生活起居的真實面貌

文化資產技術保存者的社會實踐 吳教授的生命史,宛如就是一座「人體博物館」,社區這次推動建造龍眼窯博物館的契機,正好將吳教授對於龍眼窯傳統建造技術真實性、完整性建構出來,使我們有幸可目睹到龍眼窯這類文化資產的珍貴內涵。 吳教授雖有一身好功夫,但他更希望能將造窯技藝傳承下去,不願這傳統文化就此斷層,更加符合文化資產法裡所談的文資技術保存者的社會實踐精神。 藉由博物館的建造,社區也因此找尋到會運用傳統風土建築作為空間營造素材的工班班底。這過程中無形中建立起社區組織的分工運作機制,對應到日後嶺南社區在推動生活空間營造事務上,讓人可期待這群行動者將如何表徵出嶺南生活地景樣態的多樣性內涵。

圖:龍眼窯博物館屋頂遵循古法,運用早期傳統建築屋頂的施作方式(用火炭烤竹管再加以凹折)進行椽條鋪設。

圖:龍眼窯博物館屋頂遵循古法,運用早期傳統建築屋頂的施作方式(用火炭烤竹管再加以凹折)進行椽條鋪設。