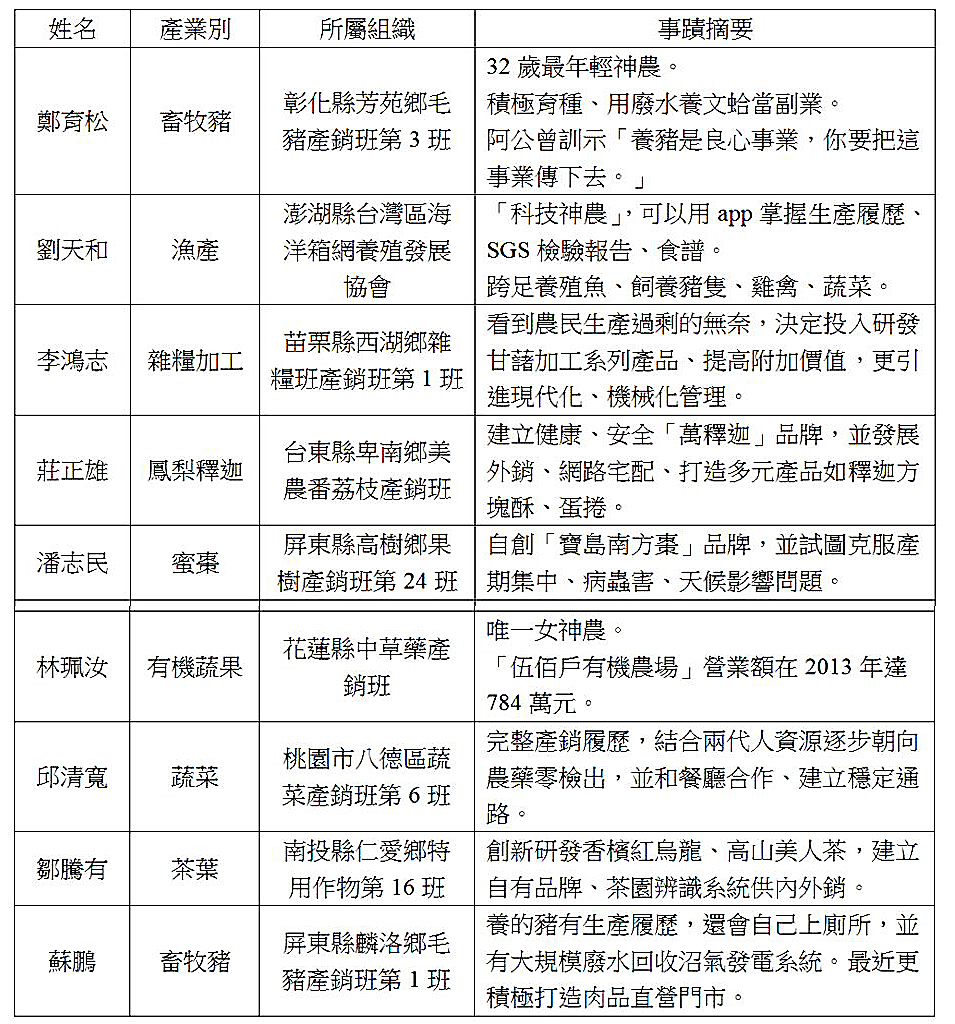

農委會於今(26)日揭曉「2015年十大神農及模範農民」得主,橫跨老、中、青三代,產業別包括水稻、葉菜、水果(鳳梨釋迦、蜜棗)、雜糧(地瓜)、畜牧豬隻、漁業,除專業外,也比以往更強調食品安全與行銷服務。農委會主委陳保基表示,期許神農獎得主引領示範作用,配合青年農民返鄉政策,來讓農業翻轉,「農業絕對不是夕陽產業。」

現代神農重視食品安全、以科技務農

唯一一位來自澎湖縣的神農獎得主劉天和,被稱為「科技神農」,營業項目橫跨養殖漁業、飼養豬、雞、蔬菜等;並以「天和」品牌拓展全台9個通路,並外銷歐盟、日本等13個國家。天和行銷企劃副理林瑜婷示範以手機查詢生產履歷,點選天和食譜就能掌握魚、豬、雞、菜等食材履歷,消費者可以立刻查詢SGS檢驗報告、產銷履歷、簡易食譜等。

而今年個頭最高、臉孔最年輕的「神農」,是來自彰化縣芳苑鄉毛豬產銷班的鄭育松,今年32歲的他堅持「阿公要給消費者可以安心吃的豬」理念,積極育種、更利用廢水兼營養殖文蛤。

另一位也是以豬戶獲頒神農獎的蘇鵬,也堅持要帶給消費者安心的肉品,因此他的豬不只有產銷履歷,還建立水簾式控溫防疫養豬場和廢水回收沼氣發電系統。且他的豬還會「自己上廁所,」最近更積極設立肉品直營門市。

兩代人力務農 轉型無農藥殘留

來自桃園市八德區的神農得主邱清寬,綜合兩代人力、以友善土地概念出發,逐量將農藥由安全殘量降到零檢出。第二代媳婦尤優佳說,「所有田園中的產品都有產銷履歷可以追蹤」,並且為了讓餐廳業者安心,他們還會自主送驗、並接受餐廳業者不定期抽查。

「也只有這樣才能夠讓下游業者安心,」讓供貨穩定;近期更會試著和廚師、地方小農合作,舉辦「餐會」,讓大家一起討論「吃」這件事情,好比如何無毒生產、如何烹煮、如何饗用,透過「食的感情」串聯起每一個人。

來自桃園八德的邱清寬(中)獲選為今年的十大神農是第二代農場經營者,兒孫(左三)、媳婦(左二)更參與經營,對農藥殘留的標準更嚴格、並試圖經營有機蔬果園。

唯一女神農:「伍佰戶有機農場」林珮汝

今年唯一的女神農,是來自中草藥產銷班的林珮汝,她所經營的「伍佰戶有機農場」在2013年時營業額達784萬元。她表示,當初會堅持做有機是因為看到工人噴灑農藥中毒,身為人妻而同理工人太太的不安感。現在她的農場由慈心有機驗證把關,已能穩定產出苦瓜、絲瓜、高麗菜、青花椰菜等。

建立「西湖甘薯」品牌的李鴻志,在苗栗以企業化、現代化管理從事甘藷、芋頭加工,解決傳統農村生產過剩的問題。並透過企業分紅的方式,鼓勵青年返鄉農從,要讓甘藷產業可以世代延續。

在台東種植鳳梨釋迦的莊正雄,建立「萬釋迦」品牌,開發釋迦蛋捲、釋迦餅、釋迦方塊酥等多元釋迦產品,並透過推展外銷、網路宅配等方式開拓通路。

屏東蜜棗農潘志民,將「寶島南方棗」打造成年節伴手禮品、開拓頂級禮品市場,提高農產品的附加價值;且重視田間管理,避免傳統蜜棗產期集中、病蟲害嚴重、天候影響的三大難題。

來自宜蘭的方福在建立「夢田越光米」,並以讓宜蘭地區全面推動有機栽培為目標,採用稻種溫湯消毒機、蒸氣育苗土消毒機、避免使用浸種藥劑,不只提高有機育苗率、降低生產成本、供應農友有機苗,營造友善農耕環境。

位在南投的鄒騰有以「大鵬天奉」為品牌,利用QRcode追蹤產品,並且積極投入研發球型香檳紅烏龍、高山美人茶,讓茶品暢銷國內外、繁榮原鄉經濟。

農委會主委陳保基在頒獎前表示,所有得獎的神農和模範農民,都是透過有效管理、科技技術、建立品牌來開拓成績;農委會期許神農獎得主引領的示範作用,配合青年農民返鄉政策,來讓農業翻轉,「農業絕對不是夕陽產業。」

今日頒獎典禮由總統馬英九頒發十大神農當選贈書、匾額和獎金20萬元,及12位模範農民贈書、獎金10萬元,表揚得主於台灣農業上的貢獻。

還蠻好奇神農獎的評分項目有沒有包含使用的本外勞比例之類的?

(因為有些網路資訊廣告設計行銷相關營運服務相關,層層分包外包至其他國家似乎是平常的狀況? 不曉得這方面是否有特別的審查? 特別是標榜國產農產品行銷的相關平台?)