南投九九峰、陽明山大屯火山,因為地形和環境惡劣而童山濯濯,不過仍有些植物打死不退,硬是在逆境萌芽,農委會特生中心發現這些植物體內的「內生菌根菌」,可以和植物當好朋友,互利共生,幫忙吸收更多水分和養分,特生中心從海岸林中分離出全球首見新種,未來可望和林務局合作,把分離出的菌根菌接種在沿海造林樹木上,增加植物存活率,讓惡地起死回生。

菌根菌相助,溫泉口也能長植物

真菌無法自行製造養分,必須以寄生、腐生或共生吸收其它生物的營養,民眾常吃的香菇就屬於腐生的真菌,依附枯枝即可生存;菌根菌則屬於共生真菌,依靠植物供給碳水化合物,同時幫助植物吸收原本難以吸收的水分和養分,增強耐旱能力、提升病蟲害抵抗力、改良土壤結構。

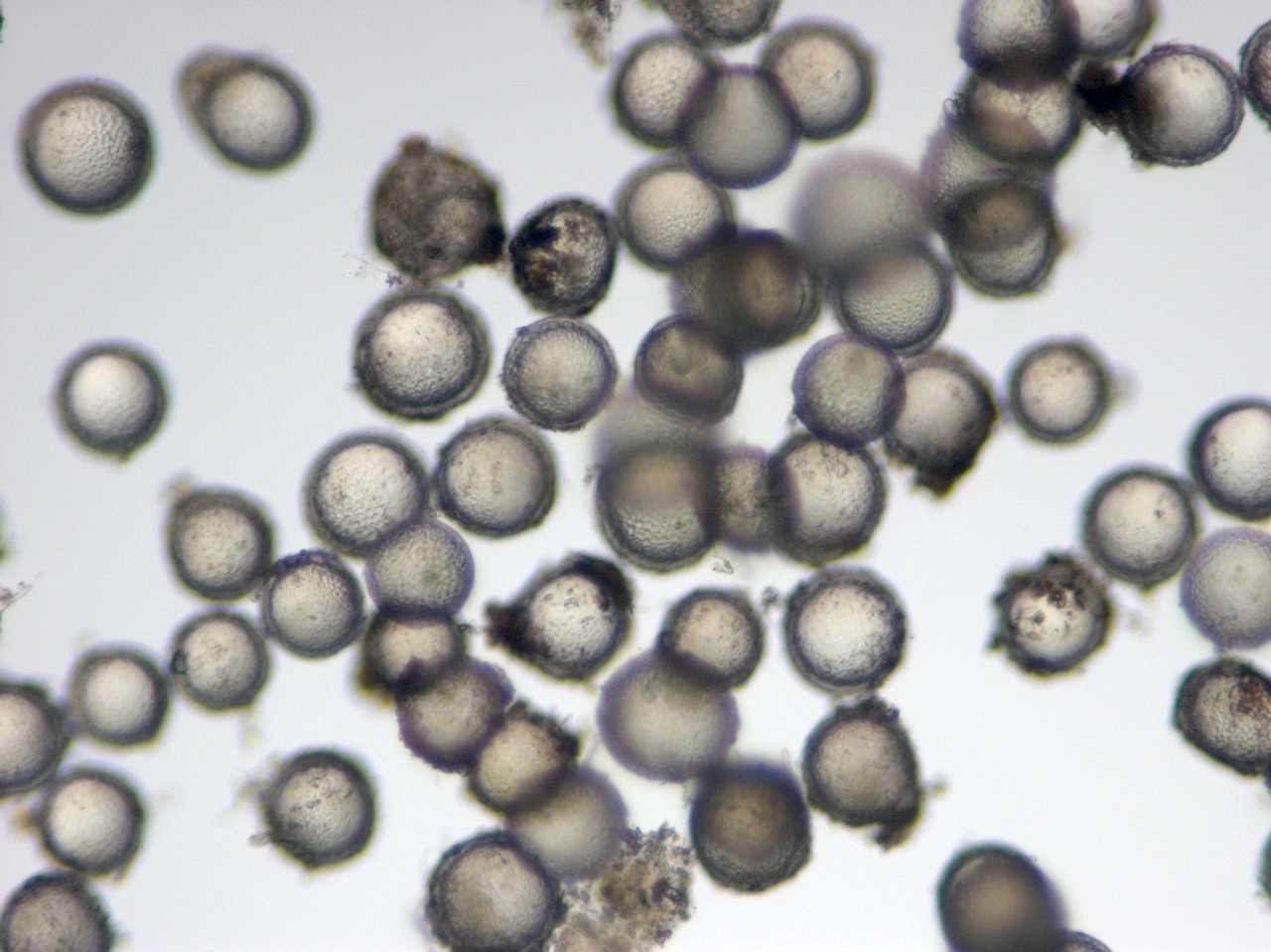

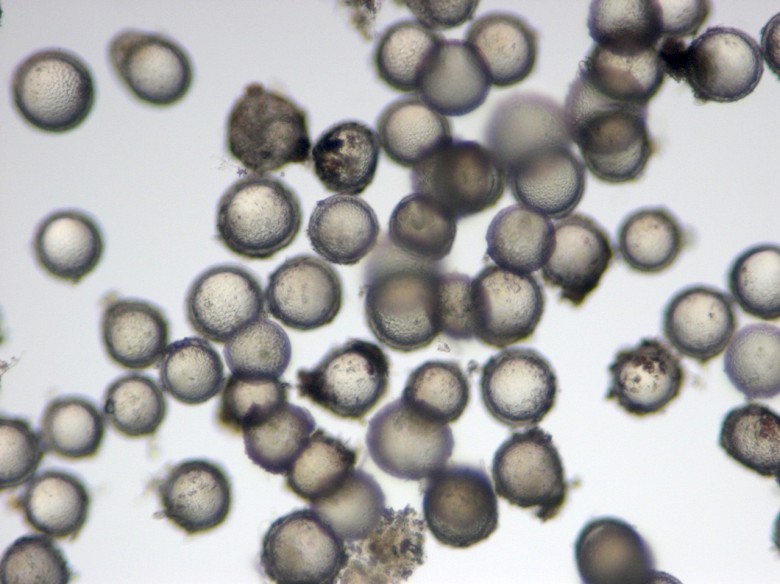

菌根菌「知恩圖報」的個性,在植物難以生存的惡地上發揮得淋漓盡致,農委會特有生物研究保育中心植物組助理研究員林子超表示,特生中心調查許多特殊棲地,發現植相越穩定、土壤化育比較好的地方,土壤中的菌根菌孢子比較少,反而是生存環境越惡劣的地方,菌根菌的孢子越多。

舉例來說,大屯山硫磺噴氣口附近的土壤pH值達到2.6,只有少數極耐酸的植物如白背芒可以存活,特生中心發現,原來白背芒的根系含有一種優勢菌種Entrophospora Columbiana,和白背芒互利共生。

菌根菌的特性和分佈範圍,和當地環境、植物有很大關係,同樣一種菌,在山上可能活得好,到了山下就自動休眠,換句話說,如果能夠找出惡地植物身上的菌根菌,接種到其他植物,就可能讓該種植物也適應惡地地形。

根外菌絲幫植物吸養分

特生中心蒐集南投九九峰、大屯火山群及竹南海岸林等惡地植物的菌根菌,把不同地區的真菌分離純化,接種到不同植物的根系,結果本來適合長在酸性土壤的「大頭茶」,接種從海砂鹽鹼地帶分離出的菌根菌,生長速度竟比原先沒接種時快。

此外,常被拿來當做海邊造林樹種的「黃槿」,接種從海邊砂地分離出的菌根菌後,步步高升,栽培十個月後,比沒接種的對照組個頭高出10倍,根系也明顯比較強壯。

林子超解釋,菌根菌依附在植物根系後,長出菌絲,進入植物細胞,有些菌絲會長出根系之外,形成「根外菌絲」,細微到必須放在顯微鏡下才看得到,有些菌絲長達1、20公分,可以穿過石頭和石頭間的縫隙,幫助植物吸水和「磷」,「曾有研究顯示,某些植物身上75%的磷來自根外菌絲。」

一般植物被真菌侵入時,為了保護養分不要被吸走,通常葉子會枯掉或掉葉,為何菌根菌能和植物和平共處?林子超說,菌根菌早在4.3億年前就廣泛存在植物體內,可能因植物從水生演化到陸生時,鬚根還很少,需要借助菌根菌協助成長,磨合上億年後,現在有8成植物可和菌根菌共生,不過能否互相接種還是得實驗後才知道。

未來可望運用在沿海造林

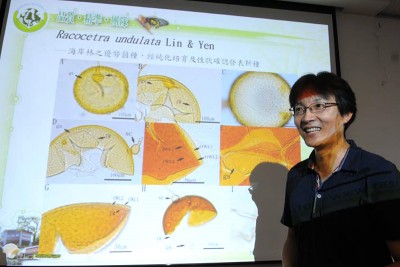

目前全世界已分離出250多個菌根菌,涵蓋沙漠、凍原,台灣則有60多種,其中特生中心2012年從竹南海岸林分離出的菌根菌Racocetra undulata,是全球首次發現,未來可望和林物局合作,增加海岸造林的存活率,讓童山濯濯的惡地恢復生機,林子超說,南投九九峰因為九二一大地震嚴重崩塌,新形成的土壤因為缺乏遮蔽物,陽光直曬,土壤含水量驟降,且土溫太高,植物還沒長高就先枯死了,而且地勢不好,就算種了植物也很難用人力上去除草,若接種菌根菌,植物長得好一點,不僅可復育土地,還能免去除草工作。

除了用在惡地,林子超說,國外也曾經常用在園藝作物上,因為菌根菌主要可加強「磷」吸收,許多開花植物最需要「磷」,未來台灣或許也可開發運用。

EM(Effective Microorganism)有效微生物在農業應用上開啓了新的局面。對於有機農業及消費性農業皆然,EM有效微生物提供了農業多樣化的應用範圍。

EM有效微生物除了使得植物自然的生命力提升之外,對於土壤中特殊的厭氧環境也提供了正面積極的作用。當然,對於容易造成腐爛的病害及蟲害也十分有效。

EM有效微生物能夠抑制環境中的病原菌並且將被汙染的部分還原。有了EM有效微生物的幫忙,不但能夠創造出更肥沃的土壤,更能建立起更天然的動植物生態,進而生產出高品質且更富含大量抗氧化功能的農作物。

增加收穫量,減低作業成本

。土壤的健康與肥力增加

。腐植土的增加 (腐植土與粘土的混合物)

。土壤內的生物活性上升 (蚯蚓的增量)

。土壤的保水力及保肥力上升

。使用EM微生物的土壤溫度會較沒有使用微生物的土壤高出3~4度C,也就是說,農作時期可以

提前數週(在嚴冬地區)

。植物根部的生長被刺激活化、植物本身對於病蟲害的抵抗力上升。

還可以用EM菌做肥 減少化學使用 讓土壤養分透過EM菌有效分解給植物吸收

可來電諮詢 EM菌如何做肥 02-27000700 碧薾暄生技 大量訂購有優惠