素有「海中變色龍」稱號的軟絲是一年生的海洋生物,每當公軟絲和母軟絲交配、產卵後就會雙雙死亡,隨著海洋資源枯竭,有澎湖漁民反應野生軟絲越來越難抓。幸運的是,農委會水產試驗所費時2年,今年成功研發出軟絲的「完全養殖技術」,目前預計先在海中放養2000尾,水試所有信心明年產業化,造福養殖漁民。

-660x394.jpg)

軟絲完全養殖 人為馴養

俗稱「軟絲仔」的萊氏擬烏賊,因為外型和烏賊相似,常被誤認,不過若仔細一瞧會發現,軟絲的內骨骼是透明的顏色,在水中還會一下變成黑色、一下呈透明色,牠不僅海產店的常見食材,也是近來澎湖觀光旅遊的主打明星。

軟絲為一年生,每年大約2、3月進行交配,結束生殖後就會雙雙死亡,過往漁民每年都得抓野生軟絲種魚,進行箱網養殖。水試所在2年前開始研究軟絲的完全養殖技術,將野生軟絲的種魚放在人為環境下進行馴養。

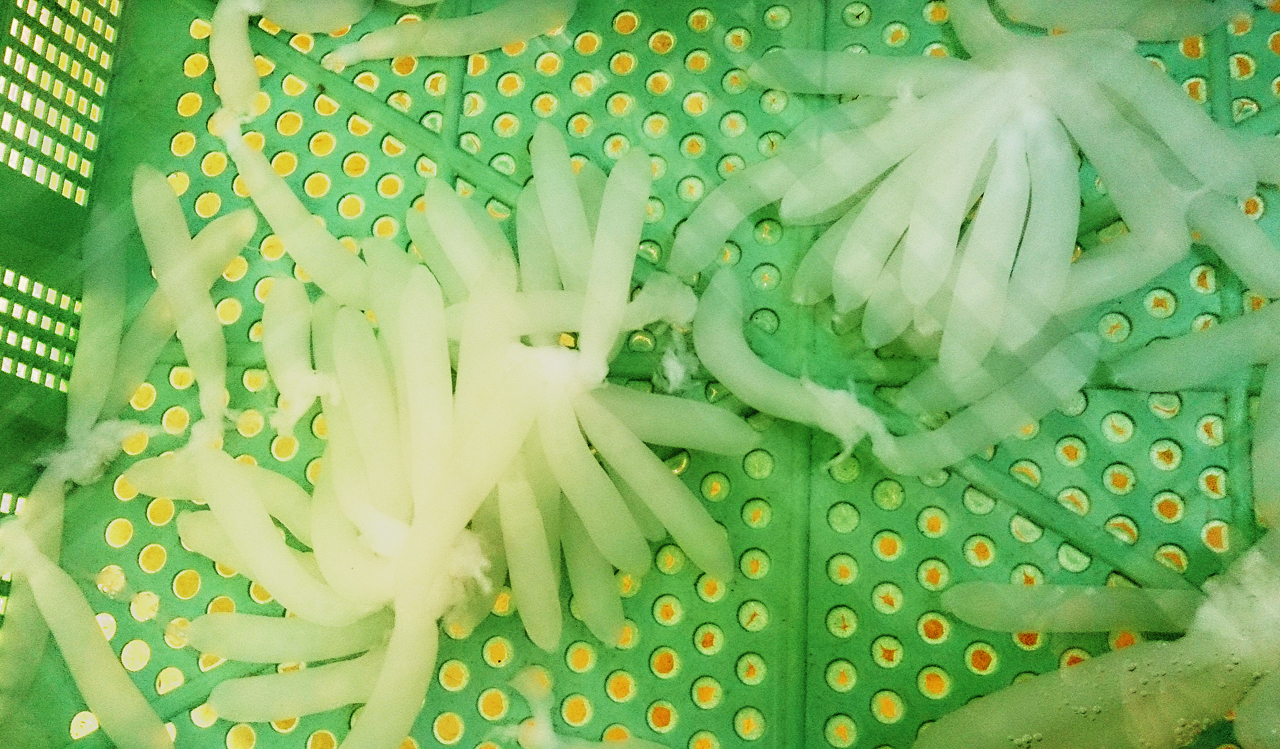

軟絲人工養殖最艱難的莫過於剛孵化出來的「幼苗」。澎湖海洋生物研究中心研究員黃丁士說,「剛孵化的第一代幼苗很挑食,只吃活的餌料,不願吃碎魚肉或蝦肉,而且因為軟絲眼睛很大,可用眼睛認出究竟是飼料還是帶頭帶腳的活餌,初期飼養很頭痛。」

不需抓野生軟絲 海洋資源復育

不過黃丁士說,剛孵化的魚苗餵食大型餌料生物,活存率高達80%,後來藉由建立馴餌技術,如今第二代人工養殖魚苗,孵化不到10天就能開始吃碎魚肉或蝦肉,整整省下一半的時間,而且第二代人工養殖的軟絲,飼養半年體長就可長到30多公分,體重重達600克到一公斤,成長速率快,大約是第一代的3倍重。

澎湖海洋生物研究中心預計今年先在海中放養2000尾,進行放流增值,若成功明年有望產業化,黃丁士表示,未來軟絲的完全養殖技術技轉後,漁民或觀光業者就不用再抓野生軟絲擔負高死亡率的風險,同時海洋資源也獲得復育的機會。